BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 UHFが好きで、主に九十九里エリアでお手軽移動運用中。 ※blogというより備忘録なので、日記になってません(笑)

第107話:3.5MHzのLOOPが10MHzで好調!

今年に入って、80m専用のループANTを上げたことをご紹介しましたが、

さすがにこのANTは大きくて、他のバンドのANTを上げるスペースが

無くなってしまいましたので、80m以外はこのANTを手動チューナーで

SWRを下げて運用しておりましたが、1つ新たな発見がありました。

それは、このANTが30mバンド(10MHz)で思いのほか良く飛ぶことです。

40mはDXが聞こえていても飛びは芳しくないのですが、

30mは早朝80mがフェードアウトした後の数時間、このANTで

EUとのQSOをかなり楽しむことができました。

このANTを上げてから、30mのバンドニューが増えて、直近の

ペディション局VP2VIもこのANTでGetできました。

これまでの30mの運用実績と照らし合わせると、以前使っていた

30mのデルタループと同等か、やや上の感じで、ANTの指向性は

80mと同様、北西/南東がFBで、北東/南西はやや劣る感じです。

最初は何故なのかよくわからなかったのですが、よく考えてみたら、

10.1MHzは3.5MHzの3倍(10.5MHz)に近い周波数だと気が付きました。

つまり、昔から言われている「7MHzのDPが21MHzでも使える」のと

同じ理屈で「3.5MHzのDPが10MHzで使える」のだと思います。

ただ、7MHz→21MHzの場合は21MHzでも比較的低SWRですが、

3.5MHz→10MHzの場合は "ほぼ3倍" ですから10MHzでは高SWRで、

ANTチューナーを使用しないと運用が出来ません。

しかし、電波自体は上手く乗っていると感じます。

3.5MHzのDPに7MHzを乗せた場合、2つのλ/2の山が逆位相で現れますので、

電波の打ち消しが生じて弱い電波しか発射されません。

しかし10MHzを乗せた場合は、3つのλ/2の山のうち、2つは逆位相に

なりますが、残りの1つは同位相なので電波が発射されます。

今回のANTでは全長84mのループなので、DPを2つスタックしている

のと同じことになり、その分、DPよりも効率良く電波が発射されて

いると思われます。

「3.5MHzのDPが10MHzで使える」のは、たぶん一般的な事象と捉えて

間違いないと思いますので、実験が好きな方は試されてみては如何でしょうか。

さすがにこのANTは大きくて、他のバンドのANTを上げるスペースが

無くなってしまいましたので、80m以外はこのANTを手動チューナーで

SWRを下げて運用しておりましたが、1つ新たな発見がありました。

それは、このANTが30mバンド(10MHz)で思いのほか良く飛ぶことです。

40mはDXが聞こえていても飛びは芳しくないのですが、

30mは早朝80mがフェードアウトした後の数時間、このANTで

EUとのQSOをかなり楽しむことができました。

このANTを上げてから、30mのバンドニューが増えて、直近の

ペディション局VP2VIもこのANTでGetできました。

これまでの30mの運用実績と照らし合わせると、以前使っていた

30mのデルタループと同等か、やや上の感じで、ANTの指向性は

80mと同様、北西/南東がFBで、北東/南西はやや劣る感じです。

最初は何故なのかよくわからなかったのですが、よく考えてみたら、

10.1MHzは3.5MHzの3倍(10.5MHz)に近い周波数だと気が付きました。

つまり、昔から言われている「7MHzのDPが21MHzでも使える」のと

同じ理屈で「3.5MHzのDPが10MHzで使える」のだと思います。

ただ、7MHz→21MHzの場合は21MHzでも比較的低SWRですが、

3.5MHz→10MHzの場合は "ほぼ3倍" ですから10MHzでは高SWRで、

ANTチューナーを使用しないと運用が出来ません。

しかし、電波自体は上手く乗っていると感じます。

3.5MHzのDPに7MHzを乗せた場合、2つのλ/2の山が逆位相で現れますので、

電波の打ち消しが生じて弱い電波しか発射されません。

しかし10MHzを乗せた場合は、3つのλ/2の山のうち、2つは逆位相に

なりますが、残りの1つは同位相なので電波が発射されます。

今回のANTでは全長84mのループなので、DPを2つスタックしている

のと同じことになり、その分、DPよりも効率良く電波が発射されて

いると思われます。

「3.5MHzのDPが10MHzで使える」のは、たぶん一般的な事象と捉えて

間違いないと思いますので、実験が好きな方は試されてみては如何でしょうか。

PR

第106話:DK-210(エレキー)にセミブレークイン回路を追加

前回、DK-210にリレーキーイング回路を組み込みましたが、

ついでなので、セミブレークイン回路も組み込んでみました。

CWの「ブレークイン」というのは、電鍵を叩いたら自動的に送信機が

送信状態になる機能のことで、現代のリグには必ず入っている機能なので、

あえて必要ではないのですが、前回テストで使った6m機(TR-5200)などは、

CWで送信する時に手動で「SEND」SWをONにして送信状態にしてから

電鍵を叩いてCW電波を出す、というやり方で、この時代のリグとしては

これが一般的なやりかたでした。

特に6m機はその傾向が強かったと思います。

(オールモード機のTS-600でさえ、ブレークイン機能はオプションでした)

というわけで、今回の目的は、DK-210を"ブレークイン機能が無い"昔のリグに

繋いで、リグの内部改造なしにブレークインを実現させる、というものです。

実際の回路は下図になります。

左側の部分は前回のリレーキーイング回路のままで、

赤枠で囲んだ部分が今回追加したセミブレークイン回路です。

左側のリレーで接点がONすると、右側のリレーの接点もONになり、

この接点をリグのPTTに接続すると、リグが送信状態になります。

さらに左側のリレーがON→OFFになると、2SA1015の後のCRで構成された

遅延回路が働き、少し遅れてから右側のリレー接点がOFFになります。

この遅延時間内に左側のリレーが再びONになると右側のリレーはOFFに

ならないので、結果、CW符号が途切れることなく送信状態が継続します。

これがセミブレークインです。

ちなみに昔のSSB機では「VOX」と言って、SSBでマイクのPTTを押さずに

音声だけで送信状態にさせる機能がありましたが、CWのセミブレークインも

このSSBのVOX回路を共用していました。

(キーを叩く→SIDETONE発生→VOX入力)

DK-210でもSIDETONEがありますが、今回はSIDETONEを利用したVOXにはせず、

もっと簡単な方法でブレークインを実現しました。

回路自体は、「FB News」のJO2ASQ局の記事を参考にさせていただきました。

今回改造したDK-210の内部写真 (今回は空中配線にせず基板に配置)

DK-210の背面(前回のKEY出力に、PTT出力を追加)

改造後、再びTR-5200に繋いでテスト。

(動画ではないので分かりにくいが、SEND-SWがRECのままでCW電波が出ている)

DK-210のリレーが2段になったので、符号が頭切れにならないかどうか心配したのですが、

全く問題ありませんでした。

ついでなので、セミブレークイン回路も組み込んでみました。

CWの「ブレークイン」というのは、電鍵を叩いたら自動的に送信機が

送信状態になる機能のことで、現代のリグには必ず入っている機能なので、

あえて必要ではないのですが、前回テストで使った6m機(TR-5200)などは、

CWで送信する時に手動で「SEND」SWをONにして送信状態にしてから

電鍵を叩いてCW電波を出す、というやり方で、この時代のリグとしては

これが一般的なやりかたでした。

特に6m機はその傾向が強かったと思います。

(オールモード機のTS-600でさえ、ブレークイン機能はオプションでした)

というわけで、今回の目的は、DK-210を"ブレークイン機能が無い"昔のリグに

繋いで、リグの内部改造なしにブレークインを実現させる、というものです。

実際の回路は下図になります。

左側の部分は前回のリレーキーイング回路のままで、

赤枠で囲んだ部分が今回追加したセミブレークイン回路です。

左側のリレーで接点がONすると、右側のリレーの接点もONになり、

この接点をリグのPTTに接続すると、リグが送信状態になります。

さらに左側のリレーがON→OFFになると、2SA1015の後のCRで構成された

遅延回路が働き、少し遅れてから右側のリレー接点がOFFになります。

この遅延時間内に左側のリレーが再びONになると右側のリレーはOFFに

ならないので、結果、CW符号が途切れることなく送信状態が継続します。

これがセミブレークインです。

ちなみに昔のSSB機では「VOX」と言って、SSBでマイクのPTTを押さずに

音声だけで送信状態にさせる機能がありましたが、CWのセミブレークインも

このSSBのVOX回路を共用していました。

(キーを叩く→SIDETONE発生→VOX入力)

DK-210でもSIDETONEがありますが、今回はSIDETONEを利用したVOXにはせず、

もっと簡単な方法でブレークインを実現しました。

回路自体は、「FB News」のJO2ASQ局の記事を参考にさせていただきました。

今回改造したDK-210の内部写真 (今回は空中配線にせず基板に配置)

DK-210の背面(前回のKEY出力に、PTT出力を追加)

改造後、再びTR-5200に繋いでテスト。

(動画ではないので分かりにくいが、SEND-SWがRECのままでCW電波が出ている)

DK-210のリレーが2段になったので、符号が頭切れにならないかどうか心配したのですが、

全く問題ありませんでした。

第105話:DK-210(エレキー)をリレーキーイング化

自分は、昔からハイモンドのUFO-001というエレキーを使って

真空管式のリグでCWに出ていたのですが、ここ数年エレキーの

調子が悪くなり、符号がちゃんと出なくなってしまいました。

その後は、エレキー内蔵のリグで出ていたので特に不便は無かったのですが、

やはり汎用の外付けエレキーが1つ欲しいなと思うようになりました。

最近、ダイワのDK-210というエレキーを入手し、自分の感覚にぴったりで、

キー出力端子も2系統(一般的な+端子とブロックバイアス用の-端子)

出ているのでとても便利なのですが、昔の送信機はメーカーによって

キーイング回路がバラバラなので、リグを替える度にキーイング回路を確認して

いちいちDK-210の背面のプラグを抜き差しする必要があります。

DK-210

背面のキー出力端子

今回、この面倒を解消するため、現在の2系統のキー出力の他に、汎用の

リレーキーイング回路を追加することにします。

回路と言っても、リレーと数点の部品を追加するだけの簡単なものです。

単純な接点のON/OFFなので、普通の縦ぶれ電鍵を繋いだのと同じで、

送信機のキーイング回路を気にすることなく、汎用に使えます。

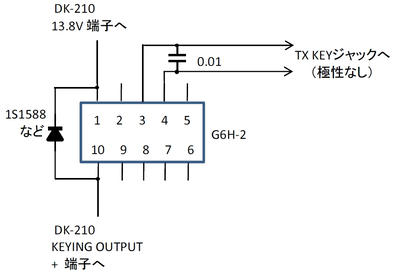

ジャンク箱を漁っていたら、オムロンのG6H-2というリレーが出てきましたので

今回はこれを使います。

G6H-2

G6H-2の内部回路

リレーがとても小さくて軽いので、基板を用いずに、DK-210の中に空中配線で組み込みました。

出力ケーブルは、背面にちょうど適当な穴が開いていましたので、ここから引き出しました。

リレーのカチカチ音もほとんど気になりません。

結線図

改造後の背面

最後に昔の6m機のTR-5200に繋いでテスト。いい感触でキーイング出来ました。

真空管式のリグでCWに出ていたのですが、ここ数年エレキーの

調子が悪くなり、符号がちゃんと出なくなってしまいました。

その後は、エレキー内蔵のリグで出ていたので特に不便は無かったのですが、

やはり汎用の外付けエレキーが1つ欲しいなと思うようになりました。

最近、ダイワのDK-210というエレキーを入手し、自分の感覚にぴったりで、

キー出力端子も2系統(一般的な+端子とブロックバイアス用の-端子)

出ているのでとても便利なのですが、昔の送信機はメーカーによって

キーイング回路がバラバラなので、リグを替える度にキーイング回路を確認して

いちいちDK-210の背面のプラグを抜き差しする必要があります。

DK-210

背面のキー出力端子

今回、この面倒を解消するため、現在の2系統のキー出力の他に、汎用の

リレーキーイング回路を追加することにします。

回路と言っても、リレーと数点の部品を追加するだけの簡単なものです。

単純な接点のON/OFFなので、普通の縦ぶれ電鍵を繋いだのと同じで、

送信機のキーイング回路を気にすることなく、汎用に使えます。

ジャンク箱を漁っていたら、オムロンのG6H-2というリレーが出てきましたので

今回はこれを使います。

G6H-2

G6H-2の内部回路

リレーがとても小さくて軽いので、基板を用いずに、DK-210の中に空中配線で組み込みました。

出力ケーブルは、背面にちょうど適当な穴が開いていましたので、ここから引き出しました。

リレーのカチカチ音もほとんど気になりません。

結線図

改造後の背面

最後に昔の6m機のTR-5200に繋いでテスト。いい感触でキーイング出来ました。

第104話:80m JD1BOI(小笠原) Get! Wkd=92

土曜日の深夜、80mで待望のJD1(小笠原)とQSO出来ました。

前々回の記事で、"恥ずかしながらJD1が未だです"と書いたばかりですが、

同局はここ数日HF~50MHzにアクティブにQRVされ、昨日は80mでも

北米の時間帯にDXクラスタにUPされていましたので、

"おっ、これはチャンスあるかも" と、今夜は3573のFT8で張っていました。

そしてロシアが開ける深夜の時間帯になってから同局のCQを発見!

この時間に出ているJA局はまばらで、CQ一発目で無事取ってもらえました。

この後、JAからのパイルアップになりましたが、

JD1に気がついたEU方面のDXからも多数呼ばれていました。

これで80mのDXCCはWkd=92、また一歩前進しました。

前々回の記事で、"恥ずかしながらJD1が未だです"と書いたばかりですが、

同局はここ数日HF~50MHzにアクティブにQRVされ、昨日は80mでも

北米の時間帯にDXクラスタにUPされていましたので、

"おっ、これはチャンスあるかも" と、今夜は3573のFT8で張っていました。

そしてロシアが開ける深夜の時間帯になってから同局のCQを発見!

この時間に出ているJA局はまばらで、CQ一発目で無事取ってもらえました。

この後、JAからのパイルアップになりましたが、

JD1に気がついたEU方面のDXからも多数呼ばれていました。

これで80mのDXCCはWkd=92、また一歩前進しました。

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

カテゴリー

最新記事

(04/22)

(04/18)

(04/15)

(04/14)

(04/06)