BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 UHFが好きで、主に九十九里エリアでお手軽移動運用中。 ※blogというより備忘録なので、日記になってません(笑)

カテゴリー「アマチュア無線 - 製作/実験」の記事一覧

- « PREV

- | HOME |

- NEXT »

- 2025.04.18 第106話:DK-210(エレキー)にセミブレークイン回路を追加

- 2025.04.15 第105話:DK-210(エレキー)をリレーキーイング化

- 2020.12.28 第11話:プリアンプの増幅イメージ

- 2020.12.06 第10話:同軸ケーブルで作る2分配器 (144/430MHz 2バンド用)

- 2020.12.06 第9話:市販のロータリーSWを用いたANT切替器の実験

第106話:DK-210(エレキー)にセミブレークイン回路を追加

前回、DK-210にリレーキーイング回路を組み込みましたが、

ついでなので、セミブレークイン回路も組み込んでみました。

CWの「ブレークイン」というのは、電鍵を叩いたら自動的に送信機が

送信状態になる機能のことで、現代のリグには必ず入っている機能なので、

あえて必要ではないのですが、前回テストで使った6m機(TR-5200)などは、

CWで送信する時に手動で「SEND」SWをONにして送信状態にしてから

電鍵を叩いてCW電波を出す、というやり方で、この時代のリグとしては

これが一般的なやりかたでした。

特に6m機はその傾向が強かったと思います。

(オールモード機のTS-600でさえ、ブレークイン機能はオプションでした)

というわけで、今回の目的は、DK-210を"ブレークイン機能が無い"昔のリグに

繋いで、リグの内部改造なしにブレークインを実現させる、というものです。

実際の回路は下図になります。

左側の部分は前回のリレーキーイング回路のままで、

赤枠で囲んだ部分が今回追加したセミブレークイン回路です。

左側のリレーで接点がONすると、右側のリレーの接点もONになり、

この接点をリグのPTTに接続すると、リグが送信状態になります。

さらに左側のリレーがON→OFFになると、2SA1015の後のCRで構成された

遅延回路が働き、少し遅れてから右側のリレー接点がOFFになります。

この遅延時間内に左側のリレーが再びONになると右側のリレーはOFFに

ならないので、結果、CW符号が途切れることなく送信状態が継続します。

これがセミブレークインです。

ちなみに昔のSSB機では「VOX」と言って、SSBでマイクのPTTを押さずに

音声だけで送信状態にさせる機能がありましたが、CWのセミブレークインも

このSSBのVOX回路を共用していました。

(キーを叩く→SIDETONE発生→VOX入力)

DK-210でもSIDETONEがありますが、今回はSIDETONEを利用したVOXにはせず、

もっと簡単な方法でブレークインを実現しました。

回路自体は、「FB News」のJO2ASQ局の記事を参考にさせていただきました。

今回改造したDK-210の内部写真 (今回は空中配線にせず基板に配置)

DK-210の背面(前回のKEY出力に、PTT出力を追加)

改造後、再びTR-5200に繋いでテスト。

(動画ではないので分かりにくいが、SEND-SWがRECのままでCW電波が出ている)

DK-210のリレーが2段になったので、符号が頭切れにならないかどうか心配したのですが、

全く問題ありませんでした。

ついでなので、セミブレークイン回路も組み込んでみました。

CWの「ブレークイン」というのは、電鍵を叩いたら自動的に送信機が

送信状態になる機能のことで、現代のリグには必ず入っている機能なので、

あえて必要ではないのですが、前回テストで使った6m機(TR-5200)などは、

CWで送信する時に手動で「SEND」SWをONにして送信状態にしてから

電鍵を叩いてCW電波を出す、というやり方で、この時代のリグとしては

これが一般的なやりかたでした。

特に6m機はその傾向が強かったと思います。

(オールモード機のTS-600でさえ、ブレークイン機能はオプションでした)

というわけで、今回の目的は、DK-210を"ブレークイン機能が無い"昔のリグに

繋いで、リグの内部改造なしにブレークインを実現させる、というものです。

実際の回路は下図になります。

左側の部分は前回のリレーキーイング回路のままで、

赤枠で囲んだ部分が今回追加したセミブレークイン回路です。

左側のリレーで接点がONすると、右側のリレーの接点もONになり、

この接点をリグのPTTに接続すると、リグが送信状態になります。

さらに左側のリレーがON→OFFになると、2SA1015の後のCRで構成された

遅延回路が働き、少し遅れてから右側のリレー接点がOFFになります。

この遅延時間内に左側のリレーが再びONになると右側のリレーはOFFに

ならないので、結果、CW符号が途切れることなく送信状態が継続します。

これがセミブレークインです。

ちなみに昔のSSB機では「VOX」と言って、SSBでマイクのPTTを押さずに

音声だけで送信状態にさせる機能がありましたが、CWのセミブレークインも

このSSBのVOX回路を共用していました。

(キーを叩く→SIDETONE発生→VOX入力)

DK-210でもSIDETONEがありますが、今回はSIDETONEを利用したVOXにはせず、

もっと簡単な方法でブレークインを実現しました。

回路自体は、「FB News」のJO2ASQ局の記事を参考にさせていただきました。

今回改造したDK-210の内部写真 (今回は空中配線にせず基板に配置)

DK-210の背面(前回のKEY出力に、PTT出力を追加)

改造後、再びTR-5200に繋いでテスト。

(動画ではないので分かりにくいが、SEND-SWがRECのままでCW電波が出ている)

DK-210のリレーが2段になったので、符号が頭切れにならないかどうか心配したのですが、

全く問題ありませんでした。

PR

第105話:DK-210(エレキー)をリレーキーイング化

自分は、昔からハイモンドのUFO-001というエレキーを使って

真空管式のリグでCWに出ていたのですが、ここ数年エレキーの

調子が悪くなり、符号がちゃんと出なくなってしまいました。

その後は、エレキー内蔵のリグで出ていたので特に不便は無かったのですが、

やはり汎用の外付けエレキーが1つ欲しいなと思うようになりました。

最近、ダイワのDK-210というエレキーを入手し、自分の感覚にぴったりで、

キー出力端子も2系統(一般的な+端子とブロックバイアス用の-端子)

出ているのでとても便利なのですが、昔の送信機はメーカーによって

キーイング回路がバラバラなので、リグを替える度にキーイング回路を確認して

いちいちDK-210の背面のプラグを抜き差しする必要があります。

DK-210

背面のキー出力端子

今回、この面倒を解消するため、現在の2系統のキー出力の他に、汎用の

リレーキーイング回路を追加することにします。

回路と言っても、リレーと数点の部品を追加するだけの簡単なものです。

単純な接点のON/OFFなので、普通の縦ぶれ電鍵を繋いだのと同じで、

送信機のキーイング回路を気にすることなく、汎用に使えます。

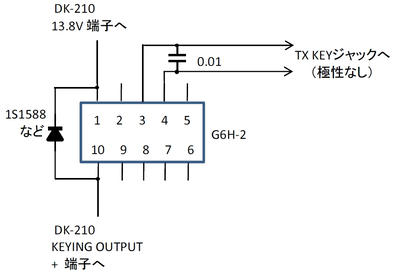

ジャンク箱を漁っていたら、オムロンのG6H-2というリレーが出てきましたので

今回はこれを使います。

G6H-2

G6H-2の内部回路

リレーがとても小さくて軽いので、基板を用いずに、DK-210の中に空中配線で組み込みました。

出力ケーブルは、背面にちょうど適当な穴が開いていましたので、ここから引き出しました。

リレーのカチカチ音もほとんど気になりません。

結線図

改造後の背面

最後に昔の6m機のTR-5200に繋いでテスト。いい感触でキーイング出来ました。

真空管式のリグでCWに出ていたのですが、ここ数年エレキーの

調子が悪くなり、符号がちゃんと出なくなってしまいました。

その後は、エレキー内蔵のリグで出ていたので特に不便は無かったのですが、

やはり汎用の外付けエレキーが1つ欲しいなと思うようになりました。

最近、ダイワのDK-210というエレキーを入手し、自分の感覚にぴったりで、

キー出力端子も2系統(一般的な+端子とブロックバイアス用の-端子)

出ているのでとても便利なのですが、昔の送信機はメーカーによって

キーイング回路がバラバラなので、リグを替える度にキーイング回路を確認して

いちいちDK-210の背面のプラグを抜き差しする必要があります。

DK-210

背面のキー出力端子

今回、この面倒を解消するため、現在の2系統のキー出力の他に、汎用の

リレーキーイング回路を追加することにします。

回路と言っても、リレーと数点の部品を追加するだけの簡単なものです。

単純な接点のON/OFFなので、普通の縦ぶれ電鍵を繋いだのと同じで、

送信機のキーイング回路を気にすることなく、汎用に使えます。

ジャンク箱を漁っていたら、オムロンのG6H-2というリレーが出てきましたので

今回はこれを使います。

G6H-2

G6H-2の内部回路

リレーがとても小さくて軽いので、基板を用いずに、DK-210の中に空中配線で組み込みました。

出力ケーブルは、背面にちょうど適当な穴が開いていましたので、ここから引き出しました。

リレーのカチカチ音もほとんど気になりません。

結線図

改造後の背面

最後に昔の6m機のTR-5200に繋いでテスト。いい感触でキーイング出来ました。

第11話:プリアンプの増幅イメージ

最近、ローカル局より、プリアンプの増幅についての質問がありましたので、

この機会に、簡単ですが図解で説明したいと思います。

(図をクリックすると拡大表示します)

ここでは、上図のような一般的なシステム構成を考えてみます。

まず、プリアンプを入れない場合の信号の増幅イメージですが、

青色の部分が受信信号、それ以外が不要なノイズ成分を示しています。

この例では動作を分かりやすくするため、弱い受信信号を用いて説明します。

次に、プリアンプをアンテナ直下に入れた場合の増幅イメージを図示します。

最後に、プリアンプをリグの直後に入れた場合の増幅イメージを図示します。

プリアンプをトップ(ANT直下)に入れた場合と、ボトム(RIG直後)に入れた場合とでは、

まるっきり動作が異なることがご理解いただけると思います。

UHF帯のプリアンプでは、いかにノイズの中から弱い信号を浮き上がらせる事が

出来るかが重要なポイントとなります。(ノイズ自体を抑えることは困難なので、

受信信号が弱くなってしまう前にノイズを超える強い信号に増幅する、という考えです)

プリアンプをANT直下に入れる必要性とは、上記のような理由によるものです。

この機会に、簡単ですが図解で説明したいと思います。

(図をクリックすると拡大表示します)

ここでは、上図のような一般的なシステム構成を考えてみます。

まず、プリアンプを入れない場合の信号の増幅イメージですが、

青色の部分が受信信号、それ以外が不要なノイズ成分を示しています。

この例では動作を分かりやすくするため、弱い受信信号を用いて説明します。

次に、プリアンプをアンテナ直下に入れた場合の増幅イメージを図示します。

最後に、プリアンプをリグの直後に入れた場合の増幅イメージを図示します。

プリアンプをトップ(ANT直下)に入れた場合と、ボトム(RIG直後)に入れた場合とでは、

まるっきり動作が異なることがご理解いただけると思います。

UHF帯のプリアンプでは、いかにノイズの中から弱い信号を浮き上がらせる事が

出来るかが重要なポイントとなります。(ノイズ自体を抑えることは困難なので、

受信信号が弱くなってしまう前にノイズを超える強い信号に増幅する、という考えです)

プリアンプをANT直下に入れる必要性とは、上記のような理由によるものです。

第10話:同軸ケーブルで作る2分配器 (144/430MHz 2バンド用)

V/UHFでは、八木ANTを2本並べたもの(スタック八木)が多く見られます。

スタック八木に給電するには、2分配器を用いるわけですが、これには次の2つの方法があります。

①同軸管を使った分配器(ANTへの給電には分配器以外に2本の同軸ケーブルが必要)

②同軸ケーブルだけで構成した分配器(ANTへの給電にはこれだけで良い)

①はメーカー製のスタック八木に最初から付属しているもので、単体でも販売していますが

非常に高価です。

②は一部のメーカーがスタック化キットとしてオプション販売しているものです。

同軸管を使った分配器は、ロスが少ない点で性能は良いのですが、加工精度が要求される

ため、自作にはハードルが高いといえます。

その点、同軸ケーブルだけで構成した分配器は、安価で作れてそこそこの性能が出せるので

自作向きなのですが、計算通りに作ってもうまく動作しないケースが多いようです。

実際、私も過去に教科書通りに何本か作ってみましたが、全てSWRが下がらず失敗でした。

今回、②のタイプでメーカー製のものを参考に、自分なりにアレンジして軽量化したものを

製作したところ、成果がありましたので発表します。

参考にしたのは、第一電波工業のSS770Rという144/430MHz用のスタックケーブルです。

実は、今回の製作のきっかけになったのは、

私は普段、移動用に同社の八木ANTを愛用していますが、シングル八木の飛びをもう少し

UPしたいという思いから、スタック八木にするための分配器を購入したのですが、

これが太いケーブル(7C2V)で予想外の重量があり、またケーブル自体も硬くて取り回しが

難しく、移動には不向きな事がわかったので、使用を断念しました。

さて、このスタックケーブルを何とか軽量化できないものか。

物置を漁っていたところ、CS(衛星TV)に使ったケーブルの余りが出てきました。

S-4C-FVというもので、減衰量が少なく、絶縁体が発泡スチロールなので柔軟軽量で、

特性インピーダンスも7C2Vと同じ75Ωです。

今回はこのケーブルを使って製作することにします。

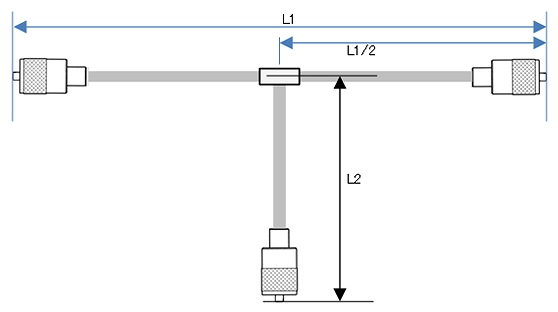

まず最初に、SS770Rの寸法を調べて考察してみます。

全長は2142mm、使用ケーブルは7C2Vで短縮率は0.67です。

Qマッチ整合ですから、半分(1071mm)が目的周波数の1/4λ×奇数倍になっている筈です。

実際には、1071mmは145MHzの1/4λ×0.67×3.090、435MHzの1/4λ×0.67×9.271、なので

ぴったり奇数倍になっていませんが、これは50Ωに整合させるためのQマッチの計算を

75Ωで行っているためで、ぴったり奇数倍にするとSWR1.0にはなりません。(Qマッチの

計算式は多くのHPにありますので、ここでは触れません)

これを元に、S-4C-FVを使った場合の寸法を割り出します。

S-4C-FVの短縮率は、メーカーの公表値で0.78とあります。

上の式に当てはめるて計算すると、半分の長さ(スタックケーブルの全長の中点)は

145MHzの1/4λ×0.78×3.090=1247mm

435MHzの1/4λ×0.78×9.271=1247mm

なので、全長は2494mmとします。

製作のコツは、この寸法を忠実に守ること、この1点だけです。

ケーブルは、真っすぐに伸ばして、所々養生テープで固定しておきましょう。

全長の半分点(スタックケーブルの全長の中点)は特に重要です。この位置がずれていると、

ケーブルの先端の給電がアンバランスになっていまい、均等に電力が分配されません。

図1の絵で、L1が2494mm、L1/2のポイントが1247mmになります。

今回は、移動用に特化して軽量化を図ったので、無線機側からの50Ωケーブル(L2)を

スタックケーブル中点へ接続する方法は、T型コネクタを用いずに、ハンダ直付けと

しました。

L2のケーブル長さは任意ですが、できれば使用周波数の1/4λ×短縮率×偶数倍になるように

すればOKです。私の場合はプリアンプを接続する都合上、短めの560mmにしました。

ちなみに、このケーブルシステム全体での430MHzでの減衰量は、計算で0.53dbです。

ケーブルシステムが完成したら、思惑通りの性能が出ているか、実際の特性を測ってみます。

(図2参照)

結果は、

MHz| (1)でのPOWER |(1)でのSWR| (A)でのPOWER | (B)でのPOWER

430| 6.0 |1.13 |3.6 |3.5

431| 6.0 |1.15 |3.6 |3.5

432| 6.0 |1.18 |3.6 |3.5

433| 6.0 |1.20 |3.6 |3.5

434| 6.0 |1.22 |3.6 |3.5

435| 6.0 |1.26 |3.6 |3.5

436| 6.0 |1.30 |3.6 |3.6

437| 6.0 |1.33 |3.6 |3.6

438| 6.0 |1.38 |3.6 |3.6

439| 6.0 |1.40 |3.5 |3.5

144| 18 |1.02 |11 | 8

145| 18 |1.01 |11 | 8

146| 17 |1.01 |10 | 7.5

となり、スタックケーブルとしての役割をはたしています。

(移動運用での使用感も、期待通りの動作をしています)

※バンド内、SWR<1.5に納まっている。

※430MHzは低い周波数にSWR最低点があるようだ。(430より下?)

※2つの終端型電力計の誤差はあると思うが、分配器の電力ロスは問題なさそう。

※SWR計でのPOWERが少ないのは、校正が甘いため。(実際は(A)+(B)が正しい

図1 ケーブルシステムの外観(今回製作したものは、真ん中の四角いコネクタは無い)

図2 測定環境

スタック八木に給電するには、2分配器を用いるわけですが、これには次の2つの方法があります。

①同軸管を使った分配器(ANTへの給電には分配器以外に2本の同軸ケーブルが必要)

②同軸ケーブルだけで構成した分配器(ANTへの給電にはこれだけで良い)

①はメーカー製のスタック八木に最初から付属しているもので、単体でも販売していますが

非常に高価です。

②は一部のメーカーがスタック化キットとしてオプション販売しているものです。

同軸管を使った分配器は、ロスが少ない点で性能は良いのですが、加工精度が要求される

ため、自作にはハードルが高いといえます。

その点、同軸ケーブルだけで構成した分配器は、安価で作れてそこそこの性能が出せるので

自作向きなのですが、計算通りに作ってもうまく動作しないケースが多いようです。

実際、私も過去に教科書通りに何本か作ってみましたが、全てSWRが下がらず失敗でした。

今回、②のタイプでメーカー製のものを参考に、自分なりにアレンジして軽量化したものを

製作したところ、成果がありましたので発表します。

参考にしたのは、第一電波工業のSS770Rという144/430MHz用のスタックケーブルです。

実は、今回の製作のきっかけになったのは、

私は普段、移動用に同社の八木ANTを愛用していますが、シングル八木の飛びをもう少し

UPしたいという思いから、スタック八木にするための分配器を購入したのですが、

これが太いケーブル(7C2V)で予想外の重量があり、またケーブル自体も硬くて取り回しが

難しく、移動には不向きな事がわかったので、使用を断念しました。

さて、このスタックケーブルを何とか軽量化できないものか。

物置を漁っていたところ、CS(衛星TV)に使ったケーブルの余りが出てきました。

S-4C-FVというもので、減衰量が少なく、絶縁体が発泡スチロールなので柔軟軽量で、

特性インピーダンスも7C2Vと同じ75Ωです。

今回はこのケーブルを使って製作することにします。

まず最初に、SS770Rの寸法を調べて考察してみます。

全長は2142mm、使用ケーブルは7C2Vで短縮率は0.67です。

Qマッチ整合ですから、半分(1071mm)が目的周波数の1/4λ×奇数倍になっている筈です。

実際には、1071mmは145MHzの1/4λ×0.67×3.090、435MHzの1/4λ×0.67×9.271、なので

ぴったり奇数倍になっていませんが、これは50Ωに整合させるためのQマッチの計算を

75Ωで行っているためで、ぴったり奇数倍にするとSWR1.0にはなりません。(Qマッチの

計算式は多くのHPにありますので、ここでは触れません)

これを元に、S-4C-FVを使った場合の寸法を割り出します。

S-4C-FVの短縮率は、メーカーの公表値で0.78とあります。

上の式に当てはめるて計算すると、半分の長さ(スタックケーブルの全長の中点)は

145MHzの1/4λ×0.78×3.090=1247mm

435MHzの1/4λ×0.78×9.271=1247mm

なので、全長は2494mmとします。

製作のコツは、この寸法を忠実に守ること、この1点だけです。

ケーブルは、真っすぐに伸ばして、所々養生テープで固定しておきましょう。

全長の半分点(スタックケーブルの全長の中点)は特に重要です。この位置がずれていると、

ケーブルの先端の給電がアンバランスになっていまい、均等に電力が分配されません。

図1の絵で、L1が2494mm、L1/2のポイントが1247mmになります。

今回は、移動用に特化して軽量化を図ったので、無線機側からの50Ωケーブル(L2)を

スタックケーブル中点へ接続する方法は、T型コネクタを用いずに、ハンダ直付けと

しました。

L2のケーブル長さは任意ですが、できれば使用周波数の1/4λ×短縮率×偶数倍になるように

すればOKです。私の場合はプリアンプを接続する都合上、短めの560mmにしました。

ちなみに、このケーブルシステム全体での430MHzでの減衰量は、計算で0.53dbです。

ケーブルシステムが完成したら、思惑通りの性能が出ているか、実際の特性を測ってみます。

(図2参照)

結果は、

MHz| (1)でのPOWER |(1)でのSWR| (A)でのPOWER | (B)でのPOWER

430| 6.0 |1.13 |3.6 |3.5

431| 6.0 |1.15 |3.6 |3.5

432| 6.0 |1.18 |3.6 |3.5

433| 6.0 |1.20 |3.6 |3.5

434| 6.0 |1.22 |3.6 |3.5

435| 6.0 |1.26 |3.6 |3.5

436| 6.0 |1.30 |3.6 |3.6

437| 6.0 |1.33 |3.6 |3.6

438| 6.0 |1.38 |3.6 |3.6

439| 6.0 |1.40 |3.5 |3.5

144| 18 |1.02 |11 | 8

145| 18 |1.01 |11 | 8

146| 17 |1.01 |10 | 7.5

となり、スタックケーブルとしての役割をはたしています。

(移動運用での使用感も、期待通りの動作をしています)

※バンド内、SWR<1.5に納まっている。

※430MHzは低い周波数にSWR最低点があるようだ。(430より下?)

※2つの終端型電力計の誤差はあると思うが、分配器の電力ロスは問題なさそう。

※SWR計でのPOWERが少ないのは、校正が甘いため。(実際は(A)+(B)が正しい

図1 ケーブルシステムの外観(今回製作したものは、真ん中の四角いコネクタは無い)

図2 測定環境

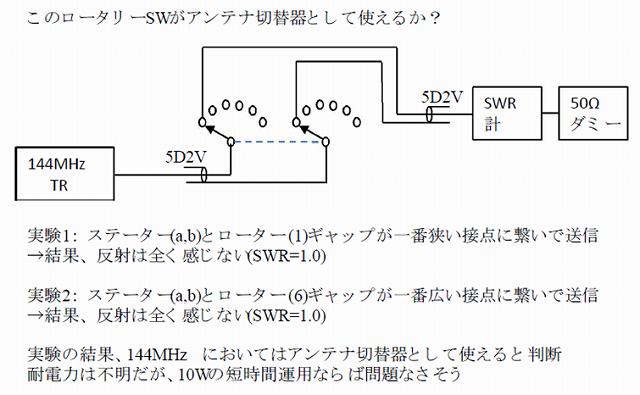

第9話:市販のロータリーSWを用いたANT切替器の実験

アマチュア無線を長年やっていると、だんだん無線機やアンテナが増えてきます。

無線機1台1台に別々のアンテナを接続できれば理想的ですが、実際にはそうもいかず

1台の無線機で別々のアンテナを使う、逆に1本のアンテナで別々の無線機を使う、

というケースがほとんどだと思います。

こんな時に活躍するのが、同軸切替器というものですが、メーカー品は高価で

しかも2接点以上の物は入手が難しくなってきています。

今回、同軸切替器に依らず、ごく普通のロータリーSWを用いて、ANT切替器として

使えるかどうかを簡易実験してみました。

使用したのは、アルプスSRRM-M26という2回路6接点のもので、周波数は144MHzと

しました。経験的な理由から、430MHz以上の高周波は完全な同軸構造でないと

使い物にならず、144MHzであれば素人工作のレベルでも何とかなると考えたからです。

結果、144MHzの小電力であれば、切替器として問題なく使えることがわかりました。

(同軸構造ではないので、一応、単なる切替器としておきます)

但し、今回実験したRIGは5Wなので、これ以上の送信出力に耐えるかどうかは不明です。

無線機1台1台に別々のアンテナを接続できれば理想的ですが、実際にはそうもいかず

1台の無線機で別々のアンテナを使う、逆に1本のアンテナで別々の無線機を使う、

というケースがほとんどだと思います。

こんな時に活躍するのが、同軸切替器というものですが、メーカー品は高価で

しかも2接点以上の物は入手が難しくなってきています。

今回、同軸切替器に依らず、ごく普通のロータリーSWを用いて、ANT切替器として

使えるかどうかを簡易実験してみました。

使用したのは、アルプスSRRM-M26という2回路6接点のもので、周波数は144MHzと

しました。経験的な理由から、430MHz以上の高周波は完全な同軸構造でないと

使い物にならず、144MHzであれば素人工作のレベルでも何とかなると考えたからです。

結果、144MHzの小電力であれば、切替器として問題なく使えることがわかりました。

(同軸構造ではないので、一応、単なる切替器としておきます)

但し、今回実験したRIGは5Wなので、これ以上の送信出力に耐えるかどうかは不明です。

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

カテゴリー

最新記事

(04/22)

(04/18)

(04/15)

(04/14)

(04/06)