BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 UHFが好きで、主に九十九里エリアでお手軽移動運用中。 ※blogというより備忘録なので、日記になってません(笑)

第62話:eQSL 自動ダウンロードソフトの試作 - My eQSL Auto Downloader (1)

(2023.05.31 タイトルを変更しました)

ちょっと話題を変えて先日より、標題の「My eQSL Auto Downloader」というソフトを作っています。

このソフトを作るようになったいきさつは、以下の通りです。

皆さん御存知の通り、eQSL.ccのWebサイトで、自分宛に届いたeQSLカードは、

InboxやArchiveのページでそのカードのサムネイルをクリックすれば拡大表示され、

さらに右クリックで「名前をつけて画像を保存」を選択すれば、指定したフォルダに

画像ファイルを保存することができます。

ただ、このファイル名は"_cfimgxxxxxxxx"のような意味を持たない名称ですので、

必然的にファイル名を自分で変更して、交信日時やコールサインや周波数などの

情報を手作業で入力してやらなければなりません。

eQSLカードの枚数が少ないうちは、この方法でも良いかもしれませんが、枚数が

増えてくると、この一連の作業を手作業で行うのが非常に億劫になります。

そこでこの手間を省くために、「eQSLカードを自動でダウンロードする」ソフト、

所謂「eQSL Auto Downloader」の手を借りることになるわけですが、意外なことに

ネットで探してもこの手のソフトは非常に少なく、現在JAで流通しているソフトは

唯一 "eQSL2Thw" しかありません。

が、このソフトは、TurboHAMLOGで使用することを前提に作られていますので、

私のようにHAMLOGを使わずEXCELでログ管理している場合は、使用不可です。

海外に目を向けると、それっぽいソフトはいくつか見つかるのですが、実際に使って

見た所では、自分の使い勝手の理由もあると思いますが、イマイチという感じでした。

それならばと、今回、タイトルの「My eQSL Auto Downloader」ソフトの自作に

挑戦してみた次第です。

まだまだ完成度が低く、お見せできるようなシロモノではありませんが、

一応途中経過ということでご紹介したいと思います。

(1)まず、ブラウザを開いて、eQSL.ccにログインしておきます。

(2)Inbox+Archive のADIFファイルを自分のPCにダウンロードします。

・・・手順は省略

(3)「My eQSL Auto Downloader」アプリを起動します。

(4)起動画面で、先ほどDLしたADIFファイルを Drag & Drop します。

すると、ADIFファイルに記載された最初のQSOデータが読み込まれます。

(5)「DL開始」ボタンを押すと、最初のQSOデータのQSLカードの画像がブラウザに

拡大表示されます。

(6)数秒後に、この画像が「My eQSL Auto Downloader」画面内にクリップコピーされます。

さらに、クリップされた画像が、指定フォルダに画像ファイルとして保存されます。

この画像ファイルは、自動で次のようなファイル名が生成されます。

この例では[CALLSIGN]-[DATE]-[TIME]-[BAND]-[MODE]の順になっていますが、命名ルールは

カスタマイズ可能です。

(7)これ以降は、いちいち「DL」ボタンを押さなくても、自動的に次のQSOデータが

ADIFファイルから読み込まれ、(5)(6)の処理が行われます。

これをADIF内の最終のQSOデータまで、繰り返し自動で処理が行われます。

(8)途中で止める場合は、「終了」ボタンを押せば、アプリが終了します。

・・・

と、こういった具合です。

まだ不具合や不明な点が多いので、少しづつ修正して完成度を上げるつもりです。

PR

第61話:久しぶりに21MHzに出てみたら (その4)

DX0NEの"ニセモノ"が沢山

前回に引き続き、21MHzの話題です。

この春、DX0NE(スプラトリー諸島=南沙諸島)のDXペディションが行われました。

南沙諸島は、ご存じのとおり数カ国が領有権を主張している危険地帯で、過去には

DXペディションのHAM一行が上陸前に銃撃に遭い死亡した悲惨な出来事があります。

私自身は、旧コールサイン時代の40数年前に、「1S1DX」のDXペディション局と

21MHzSSBで交信しており、その時の印象が鮮明に今でも脳裏に焼き付いています。

今回のDX0NEは、フィリピンのHAMによるDXペディションで、当初は28MHzを中心に

QRVした様子です。私には28MHzのANTを降ろしたばかりだったため、指をくわえて

見ているだけでしたが、GWになってようやく21MHzにも出て来てくれました。

そして5/5の夕方、21.096MHzのFT8でQSOに成功しました。

位置的には日本から近距離ですので、もっと強い信号でも良さそうな感じですが、

QRZ.comの紹介写真では、21MHzのANTは地上高0mのバーチカルの様子ですので、

このレポートも納得です。

さて、事前にアナウンスされた21.096MHzでDX0NEとのQSOを無事に終え、

日が変わり、GW週末のFT8通常周波数の21.074MHzを覗いてみたら、とんでもない事になっていました。

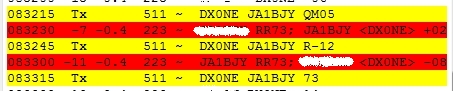

同一周波数に"DX0NE"が2局いる!?

何と、同じ周波数に"DX0NE"が2局います。

1局は強力で+10dbで入感、もう1局は弱く-8dbで入感しています。

2局ともF/Hモードではなく、普通の交信です。

2局ともCQを出して、2局とも全世界からのパイルアップに応答しています。

もう訳が分かりません。

多分、強い方がパイレート(ニセモノ)、あるいは両方ともパイレートでしょう。

本物であれば21.096MHzに出てくるハズです。

案の定、それから間もなく21.096MHzに御本尊が出てきました。

こちらはマルチスレッドのF/Hモードなので、本物に間違いないと思います。

21.074MHzに戻ってみると、先の強力なニセモノがまだQSOを続けています。

傍らで「DX0NE IS ****」( この局はパイレートだよ ) と警告を発している局もいます。

それなのに、多くの局はこのパイレート局をラブコールしています。

パイレート局は、やがてQSOに飽きたのか、ありえない別のコールサイン(DX0NECHI*)で

CQを出し始めました。

さすがにこんなふざけたコールサインに応答する局はないだろうと、面白半分にCQを

出している様子です。

でも驚いたことに、またまた多くの局が呼んでパイルアップ状態になっています。

しかも良く見てみると、6mで良く見かけるJAのDXerまでパイルに参加しています。

パイレート局は、CQ連呼してもコールが途切れないので、仕方なく応答を始めました。

・・・

以上が、この日の呆れた顛末です。

平然とDXペディション局のコールサインを騙ってCQを出す方も出す方ですが、

明らかにニセモノと分かっている局に対して、コールする方もどうかしています。

何だか悲しい想いがしました。

前回に引き続き、21MHzの話題です。

この春、DX0NE(スプラトリー諸島=南沙諸島)のDXペディションが行われました。

南沙諸島は、ご存じのとおり数カ国が領有権を主張している危険地帯で、過去には

DXペディションのHAM一行が上陸前に銃撃に遭い死亡した悲惨な出来事があります。

私自身は、旧コールサイン時代の40数年前に、「1S1DX」のDXペディション局と

21MHzSSBで交信しており、その時の印象が鮮明に今でも脳裏に焼き付いています。

今回のDX0NEは、フィリピンのHAMによるDXペディションで、当初は28MHzを中心に

QRVした様子です。私には28MHzのANTを降ろしたばかりだったため、指をくわえて

見ているだけでしたが、GWになってようやく21MHzにも出て来てくれました。

そして5/5の夕方、21.096MHzのFT8でQSOに成功しました。

位置的には日本から近距離ですので、もっと強い信号でも良さそうな感じですが、

QRZ.comの紹介写真では、21MHzのANTは地上高0mのバーチカルの様子ですので、

このレポートも納得です。

さて、事前にアナウンスされた21.096MHzでDX0NEとのQSOを無事に終え、

日が変わり、GW週末のFT8通常周波数の21.074MHzを覗いてみたら、とんでもない事になっていました。

同一周波数に"DX0NE"が2局いる!?

何と、同じ周波数に"DX0NE"が2局います。

1局は強力で+10dbで入感、もう1局は弱く-8dbで入感しています。

2局ともF/Hモードではなく、普通の交信です。

2局ともCQを出して、2局とも全世界からのパイルアップに応答しています。

もう訳が分かりません。

多分、強い方がパイレート(ニセモノ)、あるいは両方ともパイレートでしょう。

本物であれば21.096MHzに出てくるハズです。

案の定、それから間もなく21.096MHzに御本尊が出てきました。

こちらはマルチスレッドのF/Hモードなので、本物に間違いないと思います。

21.074MHzに戻ってみると、先の強力なニセモノがまだQSOを続けています。

傍らで「DX0NE IS ****」( この局はパイレートだよ ) と警告を発している局もいます。

それなのに、多くの局はこのパイレート局をラブコールしています。

パイレート局は、やがてQSOに飽きたのか、ありえない別のコールサイン(DX0NECHI*)で

CQを出し始めました。

さすがにこんなふざけたコールサインに応答する局はないだろうと、面白半分にCQを

出している様子です。

でも驚いたことに、またまた多くの局が呼んでパイルアップ状態になっています。

しかも良く見てみると、6mで良く見かけるJAのDXerまでパイルに参加しています。

パイレート局は、CQ連呼してもコールが途切れないので、仕方なく応答を始めました。

・・・

以上が、この日の呆れた顛末です。

平然とDXペディション局のコールサインを騙ってCQを出す方も出す方ですが、

明らかにニセモノと分かっている局に対して、コールする方もどうかしています。

何だか悲しい想いがしました。

第60話:久しぶりに21MHzに出てみたら (その3)

バンドがQRMMの嵐

前回から引き続き21MHzの話題です。

久しぶりに21MHzのFT8に出てみたのは良いのですが、

このバンドはただでさえQRMが多いのに、折りしもGWの期間中は、

中国の記念局 (B*CRA)と、ロシアの記念局 (RP76*)が出ており、

これら記念局のCQと、記念局を呼ぶ多数の局がゴチャゴチャに重なって

頭の痛くなるようなQRM状態でした。

中国局はB1CRA~B0CRAに至るまで何時でも強力に入感していましたが、

私にはこれらの記念局には興味が無かったのでコールせず、かと言って

ヨーロッパの局を探そうにもQRMの嵐で探すのが大変でしたので、自ら

ひたすら "CQ EU"を出しておりました。

中国の記念局に関しては、興味が無いのも理由の1つなのですが、もう1つの理由は、

電波がノイジーなこと。今回受信した局の信号はどれもまともでしたが、

前回(2022年)受信した時は、スプリアスが目立つ局が結構いました。

上の画像を見てください。

900Hzあたりに見える強力な信号が記念局の電波です。

2700Hzから2900Hzに亘って見える信号は、この記念局のスプリアスです。

御本尊の信号の強弱に応じて、スプリアスも追従しているのがわかります。

FT8ではハイパワー局に近接スプリアスが目立つ局が結構いるのですが

高調波のスプリアスでここまで酷い局は滅多にいません。

この時の信号は、耳で聞いても「ピー」ではなく「ビィィー」という音で、

いかにも高調波が乗っているなという感じでした。

記念局を運用する際は、個人局よりも細心の注意を払って電波を出してほしいものです。

前回から引き続き21MHzの話題です。

久しぶりに21MHzのFT8に出てみたのは良いのですが、

このバンドはただでさえQRMが多いのに、折りしもGWの期間中は、

中国の記念局 (B*CRA)と、ロシアの記念局 (RP76*)が出ており、

これら記念局のCQと、記念局を呼ぶ多数の局がゴチャゴチャに重なって

頭の痛くなるようなQRM状態でした。

中国局はB1CRA~B0CRAに至るまで何時でも強力に入感していましたが、

私にはこれらの記念局には興味が無かったのでコールせず、かと言って

ヨーロッパの局を探そうにもQRMの嵐で探すのが大変でしたので、自ら

ひたすら "CQ EU"を出しておりました。

中国の記念局に関しては、興味が無いのも理由の1つなのですが、もう1つの理由は、

電波がノイジーなこと。今回受信した局の信号はどれもまともでしたが、

前回(2022年)受信した時は、スプリアスが目立つ局が結構いました。

上の画像を見てください。

900Hzあたりに見える強力な信号が記念局の電波です。

2700Hzから2900Hzに亘って見える信号は、この記念局のスプリアスです。

御本尊の信号の強弱に応じて、スプリアスも追従しているのがわかります。

FT8ではハイパワー局に近接スプリアスが目立つ局が結構いるのですが

高調波のスプリアスでここまで酷い局は滅多にいません。

この時の信号は、耳で聞いても「ピー」ではなく「ビィィー」という音で、

いかにも高調波が乗っているなという感じでした。

記念局を運用する際は、個人局よりも細心の注意を払って電波を出してほしいものです。

第59話:久しぶりに21MHzに出てみたら (その2)

屋根裏アンテナの局とQSO! (HB0RER)

前回から引き続き21MHzの話題です。

GWのとある日、この日はEUのコンディションが良好で、西欧諸国がFBに入感しておりました。

そんな中、F(フランス)やDL(ドイツ)に混じってチラッと見えたのがHB0RER(リヒテンシュタイン)。

HB0(リヒテンシュタイン)はHB9(スイス)とOE(オーストリア)の間にある山岳地帯の小国で、

ヨーロッパの中でも滅多に聞こえないレアな所です。

私も21MHzでは初めての所でしたので、是非QSOを!と思い呼んでみたのですが、

-24dbで時折チラッと見えるだけで、果たして自分にコールバックがあったかどうかもわかりません。

送信を止めてバンドの様子を見てみましたが、自分以外にJAからコールしている局は確認できず、

本当に信号が弱かったのだなと実感しました。

その夜、何気なくQRZ.comでHB0RERのページを見てみたら、そこには驚きの紹介記事が!

・RIG=IC7300(100W)ベアフット

・ANT=屋根裏(ロフト)に設置したステルスタイプのループアンテナ

と書かれています。

え? 屋根裏のアンテナ! それも100Wで!

つまり、たった今受信していた信号は、このシステムで送信していた電波!

よく受信できたなぁ、と今度は此方が驚いてしまいました。

この「ステルスタイプのループアンテナ」、型番で検索してみたら、後述するように

奇妙な形をしたアンテナでした。

こんな調子でしたので、再び聞こえるチャンスは多分ないだろうな

・・・と思っていたのですが、奇跡は数日後にやって来ました!

5/3の夜、この日もEUのコンディションは良好で、そんな中、数日前に見えたHB0RERが再び-24dbで見え始めました。

しかしこの日は隣接周波数の中国の記念局のカブリが強く、とてもデコードできそうな状態ではなかったため、暫く様子見をしておりました。

最初は時折ヨーロッパの局とQSOする様子が見える程度でしたが、何と徐々に信号が上昇し、

毎回見えるようになり、ついにJAからの呼びかけにも応答が来るようになりました。

チャンスだ!頼むから信号がダウンしないでくれと祈りつつ、呼び続けたところ、JAで数局目にコールバックがあり、QSO出来ました!

QSO後にバンドの様子を見てみましたが、JAからは2,3局が呼んでいる程度で、パイルアップにはなっていませんでした。やはり他のJA局にも信号が弱かったと思われます。

その後10分くらいで、HB0RERの信号は、すぅーっと消えて行きました。

今でも信じられません。屋根裏ANTの、それも遠く離れたヨーロッパのレアエンティティの局とQSOできてしまったのです。

信号の様子からみて、QRZ.comの紹介記事通りのシステムで間違いないと思います。

さっそくeQSLカードも送られて来ました。

そして気になる「屋根裏に設置した、ステルスタイプのループアンテナ」とは、これでした。

Ciro Mazzoni Automatic Magnetic Loop Antennas というイタリア製で、

7MHz以上の周波数で、手元のコントローラでオートチューン出来る優れものです。

マグネチック・ループアンテナ (MLA) に間違いないと思いますが、よく見かけるような

丸型ではなく、何だか車のジャッキアップのツールに似ています。

一番上の部分はヒートシンクのようにも見えますが、この部分で放熱するのでしょうか。

とても興味深いアンテナです。

前回から引き続き21MHzの話題です。

GWのとある日、この日はEUのコンディションが良好で、西欧諸国がFBに入感しておりました。

そんな中、F(フランス)やDL(ドイツ)に混じってチラッと見えたのがHB0RER(リヒテンシュタイン)。

HB0(リヒテンシュタイン)はHB9(スイス)とOE(オーストリア)の間にある山岳地帯の小国で、

ヨーロッパの中でも滅多に聞こえないレアな所です。

私も21MHzでは初めての所でしたので、是非QSOを!と思い呼んでみたのですが、

-24dbで時折チラッと見えるだけで、果たして自分にコールバックがあったかどうかもわかりません。

送信を止めてバンドの様子を見てみましたが、自分以外にJAからコールしている局は確認できず、

本当に信号が弱かったのだなと実感しました。

その夜、何気なくQRZ.comでHB0RERのページを見てみたら、そこには驚きの紹介記事が!

・RIG=IC7300(100W)ベアフット

・ANT=屋根裏(ロフト)に設置したステルスタイプのループアンテナ

と書かれています。

え? 屋根裏のアンテナ! それも100Wで!

つまり、たった今受信していた信号は、このシステムで送信していた電波!

よく受信できたなぁ、と今度は此方が驚いてしまいました。

この「ステルスタイプのループアンテナ」、型番で検索してみたら、後述するように

奇妙な形をしたアンテナでした。

こんな調子でしたので、再び聞こえるチャンスは多分ないだろうな

・・・と思っていたのですが、奇跡は数日後にやって来ました!

5/3の夜、この日もEUのコンディションは良好で、そんな中、数日前に見えたHB0RERが再び-24dbで見え始めました。

しかしこの日は隣接周波数の中国の記念局のカブリが強く、とてもデコードできそうな状態ではなかったため、暫く様子見をしておりました。

最初は時折ヨーロッパの局とQSOする様子が見える程度でしたが、何と徐々に信号が上昇し、

毎回見えるようになり、ついにJAからの呼びかけにも応答が来るようになりました。

チャンスだ!頼むから信号がダウンしないでくれと祈りつつ、呼び続けたところ、JAで数局目にコールバックがあり、QSO出来ました!

QSO後にバンドの様子を見てみましたが、JAからは2,3局が呼んでいる程度で、パイルアップにはなっていませんでした。やはり他のJA局にも信号が弱かったと思われます。

その後10分くらいで、HB0RERの信号は、すぅーっと消えて行きました。

今でも信じられません。屋根裏ANTの、それも遠く離れたヨーロッパのレアエンティティの局とQSOできてしまったのです。

信号の様子からみて、QRZ.comの紹介記事通りのシステムで間違いないと思います。

さっそくeQSLカードも送られて来ました。

そして気になる「屋根裏に設置した、ステルスタイプのループアンテナ」とは、これでした。

Ciro Mazzoni Automatic Magnetic Loop Antennas というイタリア製で、

7MHz以上の周波数で、手元のコントローラでオートチューン出来る優れものです。

マグネチック・ループアンテナ (MLA) に間違いないと思いますが、よく見かけるような

丸型ではなく、何だか車のジャッキアップのツールに似ています。

一番上の部分はヒートシンクのようにも見えますが、この部分で放熱するのでしょうか。

とても興味深いアンテナです。

第58話:久しぶりに21MHzに出てみたら (その1)

DXCC(15m) CFM100達成!

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

前回の記事から少し時間が空いてしまいましたが、今後とも宜しくお願いします。

3月は各会社が年度末のため、仕事中心で無線どころではありませんでした。

例年は2月が忙しいのですが、今年は複数の納期が全て3月末で、まさに狂気の沙汰でした。

ストレスなのか体調もおかしくなり、滅多に起きない下痢をしたり、原因不明の湿疹が出たり、、、

4月になってようやく解放されましたが、暫くの間は何もせずゆっくり過ごしておりました。

さてそろそろ無線でも、と腰を上げて、どの周波数に出ようかと考えたのですが、

現状のANTは7MHzと28MHzしかありません。7MHzはそのままで良いとして

28MHzはコンディションがイマイチで、DXCCもWASも目標を達成したので、

昨年秋以来やっていなかった21MHzに出ることにしました。

21MHzというバンドは、実は開局以来、これまであまり縁のない周波数でした。

それは、

・八木を使っている局が多く、貧弱なANTでは呼び負けてしまう

・SSBはハイパワーの局が多い (バンドの"主"みたいな人が多い)

・FT8は近隣諸国の局数が多すぎてQRMがものすごい

反面、CWはゆっくりしたテンポで平文のQSOが楽しめた時代もあったのですが、

それは遠い昔の話で、今は普通のQSOでも"599BK"ばかりで、落ち着きません。

それでも、FT8というモードのお陰で、2年前からDXをスタートして、

このバンドのDXCCは現在WKD=101(CFM=88)まで伸ばすことができました。

そこで今春は、このDXCCをCFM100以上にすることを目標とします。

さて、21MHzに出よう!と意気込んだのですが、肝心のANTがありません。

が、ここはイージーなアイディアで、28MHzで好成績だったワイヤーANTを改造して

(つまりワイヤーを継ぎ足して) 臨むことにしました。

このANTに関しては後日データを交えてご紹介させて頂きます。

ANTを上げて僅か2週間、その結果は、、、

WKD=101→135、CFM=88→109!

つまり、初entityが34も増えて、あっという間に目標を達成してしまいました。

もちろん、ハイバンドの好コンディションに助けられたのは言うまでもありません。

私のように最低限の設備でDXをやるには、時間と根気と、少しの運(空のコンディション)が

結果を大きく左右します。

それにしても、太陽黒点の上昇期は、こんなにもHFハイバンドの様相が変わるのかと驚かされます。

ANTを上げた日の夕方、ヨーロッパが開けているのを想像してワッチすると、

ヨーロッパに混じって何故か南米が入感しています。

あれ?南米は確か朝の遅い時間に聞こえるハズ・・・と思いつつ、VY(ベネズエラ)2局とQSO。

よく見渡すと北米の東海岸も入感しています。これもWのNY(ニューヨーク)とあっさりQSO。

夜になってヨーロッパ方面が強くなり、インド洋のFR(レユニオン)ともQSO。

何と数時間でWACが出来てしまいました!

次の日の朝はロングパスのアフリカが凄かった!

朝起きて7MHzをワッチするもあまりパッとしなかったので、21MHzにQSYすると、

いきなり聞こえてきたのがCU(アゾレス諸島)とCT3(マディラ諸島)。どちらも+dbで入感しています。

無事に2局とQSOした後、30分後にCQを出し始めた強力な局がD2(アンゴラ)。何と+16dbです!

FT8で+16dbというのは、SSBで言うと59+30dbくらいの信号です。つまり、Eスポでガツンと聞こえてくる国内の局の信号と同じレベルなのです。

この局はいつも強いのですがハイパワーらしく、普段は呼んでもなかなか拾ってもらえませんが、さすがに+16dbならば大丈夫だろうと呼んでみたら、あっさりQSO出来ました。

こんな調子で、朝から深夜まで、どの時間に出てみても何所かが聞こえている、というような状況が数日続きました。

ただ不思議なのが、ある日絶好なコンディションだったかと思うと、次の日はどこも聞こえず(どの局も信号が弱く全くダメ)という日がある事です。

21MHzは太陽の影響を受けやすいバンドなのかな、と感じています。

次回以降、21MHzの色々なエピソードを書いてみたいと思います。乞うご期待!

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

前回の記事から少し時間が空いてしまいましたが、今後とも宜しくお願いします。

3月は各会社が年度末のため、仕事中心で無線どころではありませんでした。

例年は2月が忙しいのですが、今年は複数の納期が全て3月末で、まさに狂気の沙汰でした。

ストレスなのか体調もおかしくなり、滅多に起きない下痢をしたり、原因不明の湿疹が出たり、、、

4月になってようやく解放されましたが、暫くの間は何もせずゆっくり過ごしておりました。

さてそろそろ無線でも、と腰を上げて、どの周波数に出ようかと考えたのですが、

現状のANTは7MHzと28MHzしかありません。7MHzはそのままで良いとして

28MHzはコンディションがイマイチで、DXCCもWASも目標を達成したので、

昨年秋以来やっていなかった21MHzに出ることにしました。

21MHzというバンドは、実は開局以来、これまであまり縁のない周波数でした。

それは、

・八木を使っている局が多く、貧弱なANTでは呼び負けてしまう

・SSBはハイパワーの局が多い (バンドの"主"みたいな人が多い)

・FT8は近隣諸国の局数が多すぎてQRMがものすごい

反面、CWはゆっくりしたテンポで平文のQSOが楽しめた時代もあったのですが、

それは遠い昔の話で、今は普通のQSOでも"599BK"ばかりで、落ち着きません。

それでも、FT8というモードのお陰で、2年前からDXをスタートして、

このバンドのDXCCは現在WKD=101(CFM=88)まで伸ばすことができました。

そこで今春は、このDXCCをCFM100以上にすることを目標とします。

さて、21MHzに出よう!と意気込んだのですが、肝心のANTがありません。

が、ここはイージーなアイディアで、28MHzで好成績だったワイヤーANTを改造して

(つまりワイヤーを継ぎ足して) 臨むことにしました。

このANTに関しては後日データを交えてご紹介させて頂きます。

ANTを上げて僅か2週間、その結果は、、、

WKD=101→135、CFM=88→109!

つまり、初entityが34も増えて、あっという間に目標を達成してしまいました。

もちろん、ハイバンドの好コンディションに助けられたのは言うまでもありません。

私のように最低限の設備でDXをやるには、時間と根気と、少しの運(空のコンディション)が

結果を大きく左右します。

それにしても、太陽黒点の上昇期は、こんなにもHFハイバンドの様相が変わるのかと驚かされます。

ANTを上げた日の夕方、ヨーロッパが開けているのを想像してワッチすると、

ヨーロッパに混じって何故か南米が入感しています。

あれ?南米は確か朝の遅い時間に聞こえるハズ・・・と思いつつ、VY(ベネズエラ)2局とQSO。

よく見渡すと北米の東海岸も入感しています。これもWのNY(ニューヨーク)とあっさりQSO。

夜になってヨーロッパ方面が強くなり、インド洋のFR(レユニオン)ともQSO。

何と数時間でWACが出来てしまいました!

次の日の朝はロングパスのアフリカが凄かった!

朝起きて7MHzをワッチするもあまりパッとしなかったので、21MHzにQSYすると、

いきなり聞こえてきたのがCU(アゾレス諸島)とCT3(マディラ諸島)。どちらも+dbで入感しています。

無事に2局とQSOした後、30分後にCQを出し始めた強力な局がD2(アンゴラ)。何と+16dbです!

FT8で+16dbというのは、SSBで言うと59+30dbくらいの信号です。つまり、Eスポでガツンと聞こえてくる国内の局の信号と同じレベルなのです。

この局はいつも強いのですがハイパワーらしく、普段は呼んでもなかなか拾ってもらえませんが、さすがに+16dbならば大丈夫だろうと呼んでみたら、あっさりQSO出来ました。

こんな調子で、朝から深夜まで、どの時間に出てみても何所かが聞こえている、というような状況が数日続きました。

ただ不思議なのが、ある日絶好なコンディションだったかと思うと、次の日はどこも聞こえず(どの局も信号が弱く全くダメ)という日がある事です。

21MHzは太陽の影響を受けやすいバンドなのかな、と感じています。

次回以降、21MHzの色々なエピソードを書いてみたいと思います。乞うご期待!

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

カテゴリー

最新記事

(04/22)

(04/18)

(04/15)

(04/14)

(04/06)