BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 以前は九十九里エリアでお手軽移動運用がメインでした(UHF)。 コロナ禍以降は固定運用がメイン(HF)。 実家(東京八王子市)からも時々QRVしています。

第49話:ウィンドムANTの製作(7/14/28MHz用)-実運用なし

2021.01.xx (過去の製作記事です)

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

PR

第48話:ロングワイヤーANT 4題

過去の製作記事の備忘録です。

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)

→1.8MHzでW本土とQSO!

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて

→ループ状の効果を実験

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)

(1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計)

→1.8MHzでEUロシアとQSO! 受信も格段に向上

■ 1.8MHzでのSWRを改善

→ATU無しでSWR=1.0を実現!

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)・・・2021.12.xx

前回の記事”7MHz専用のツェップANT”で、1週間ほど運用を楽しみましたが、

その後本業がQRLLになってしまい、1か月以上シャックを離れておりました。

そしてやっと無線の時間が取れるようになったのが冬景色の12月中旬、、、

「もう今はローバンドの季節」ということで、7MHzのツェップは降ろして

1.8MHzや3.5MHzに出るために急遽ロングワイヤーANTの設置に取り掛かりました。

長さを32mとした理由は、1.8MHzでの効率を考えての事です。

これまでの経験から、1.8MHzでまともに電波を飛ばそうとすると、20mでは役不足で、

32mもあればλ/4に近いし、設置点を西側にして東側にワイヤーを展開すれば西方向にも

少しは強く飛んでくれるだろうという目論見です。形状は逆L型としました。

台風でANTマストが折れてしまったので、設置高さは5mHしか稼げません。1.8MHzの

160mという波長から考えると、5mHというのは「地べたを這うような」高さです。

それでも兎に角、”一時しのぎの仮設置ANT”、と割り切って、作業を進めます。

給電部は、ICOMのATU(AH-3)による自動マッチングとしました。

カウンターポイズは、全然直線になっていませんが、30mの長さのワイヤーを2本

地面に這わせました。全体像を下図に示します。(クリックで拡大)

運用実績は次の通りです。(大半はFT8モード、出力は80W~100W)

1.8MHz・・・国内に対しては十分。以前は苦手だった西方面にも良く飛んでいる。

DXはK7ZV(WA)とQSO出来て、初めて北米本土に電波が飛んだ!

3.5MHz・・・かろうじてEUに飛んでいる。EUロシアとフィンランド各々2局ずつQSOできたが、

受信はEU多数を受信できるものの信号が弱い(-15db~-24db)

7MHz・・・AS,OCを含めて全てのDX局の信号が弱い。送信はそれなりに飛んでいる様子

(psk reporterによる情報)

総括・・・主エレメントが32mあるので、一応1.8MHzも3.5MHzもそれなりに使えるが、

とにかく設置高さが低いのでEUには飛んで行かない。信号がマイナス1ケタにならないと

100Wのパワーでは無理。7MHzは受信がNG。近場しか聞こえてこない。

ただ、こんなに低くてもDXができるのは接地型ANTのお陰。5mHのDPではまず無理だろう。

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて・・・2022.01.xx

前回のロングワイヤーANTは、思いつきで安直に上げただけの状態だったので、

すこし工夫をしてみようと、カウンターポイズを色々と試してみました。

ワイヤーエレメントは32m長のままです。

まず形状ですが、以前42m長のロングワイヤーを上げた際、カウンターポイズを

ループ状にすると、S/Nが向上することがわかっていましたので、今回もここから

実験を開始しました。

まずAH-3のコールド側に、自作の端子台を取り付け、カウンターポイズが何本でも

接続が可能なように工夫しました。

そしてカウンターポイズは合計3本、22mのループと、30mのループと、31mのループ、

敷地の関係で少々変形しますが、これらを3方向に展開しました。

結果は、期待したほどではありませんでしたが、それでも3.5MHzのヨーロッパが

少し増えました。1.8MHzは変化なし。7MHz以上は受信が少し良くなった感じがします。

試しに1.8MHz用に、図の破線のように80mのループをカウンターポイズとして

展開してみましたが、却ってSWRが下がらず、これは大失敗でした。

おそらくロングワイヤーのメインエレメントの真下になってしまったための

影響と考えられます。

(このことは、後の実験で場所を変えたらSWRが下がった事で実証されました)

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)・・・2022.01.xx

ローバンドDXをやるのに、5mHのロングワイヤーではあまりにも貧弱すぎと思い、

一念奮起して、高さを12mまで持ち上げてグレードアップを図ることにしました。

同時に、設置高が上がった分、エレメント長も38mと、1.8MHzのフルサイズが可能に

なりましたので、このロングワイヤーANTを1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計

しました。

とは言っても、poorな自分は高価なアンテナマストをすぐに調達できそうもありません。

そこで妙案!古い144/430の5mのGPがあるのを思い出し、ラジアルを取り去って

ただのグラスファイバーポールとして活用します。伸縮のグラスファイバーポールに

比べて風雨に強い材質ですから、強度の点でも安心です。

これにアルミ伸縮ポールを継ぎ足し、4.5mのルーフタワーに嵌め込みます。

このようにして、何とか12mの高さを確保しました。

カウンターポイズも、1.8MHz専用のものを追加しました。

3D2V同軸ケーブルの被覆線を35m、敷地目一杯になるべく直線状に展開して、AH-3の

コールド側に接続します。1.8MHzでAH-3の負担をかけないよう、ATUを使わない

すっぴんの状態でもSWRを下げるように調整しました。(1.84MHzでSWR=1.6)

こうして、見かけは以前と同じロングワイヤーですが、電気的には1.8MHzの逆L型

バーチカルと言えるようになりました。

<運用記>

こうして、新しいANTを上げたばかりの初日の深夜、早速1.8MHzをワッチすると、

何やらいつもとバンドの様子が違います。

いつもはDX局を呼ぶ数局のJAのハイパワー局の信号が見えているだけなのですが、

今夜は何と、”呼ばれる側のDX局"も沢山見えています!!!

信号は弱いですが、EUロシアが多数、それにSV、I、SP、OH、9K、etc.・・・、続々と

ヨーロッパや中東のDX局が見えています。興奮で背筋がゾクゾクしてきました。

早速私も片っぱしから100Wでコールしてみますが、相手のパワーが凄すぎるせいか、

コールバックがありません。尤もそのDX局は、地元の局が多すぎてQRMを受けている

様子で、-03dbとかの良いレポートを送っている局に対して、何回もリトライして

います。ヨーロッパで160mが盛んなのは噂に聞いていましたが、ここまですごいとは、、、

初めてその現実を目のあたりにしました。

ハイパワー局を呼んでも歯が立たないのであれば、此方からCQを出すしかない、

もしこの中に100W局がいれば、此方の弱い信号も拾ってくれるかも知れない・・・

と、半分願うような気持ちで、ダメ元でCQDXを出してみました。

CQを出すこと数回、、、応答がありました。UA4CR、EUロシアの局です!

「頼むからQRMを受けないでくれ」と願いが通じたのか、リトライなしで、最後の73まで

無事に交信成立しました。

初めて、初めて自分の1.8MHzの電波が、ヨーロッパに届いてくれた瞬間でした!

この後psk reporterを見てみたら、160mは数局のEU局にデコードされていましたので、

今後も少し期待が持てそうです。

この日は3.5MHzもコンディションが良かったみたいで、多数のEUロシア局と他のEU局も

QSOできました。

それにしても、160mという長い波長で、ANT高さが5m→12mに たった7m上がっただけで

こんなに聞こえ方が違うのは予想もしていませんでした。

俄然、モチベーションが上がってきました。「タワーが無くてもDXは出来る」

因みに、この35mのカウンターポイズに42mのワイヤーを追加して、前回失敗した

「1.8MHz用のループ状カウンターポイズ」にも再挑戦してみました。

前回の場所から大きく離して、ワイヤーエレメントと干渉しない場所に移動したところ、

見事、ATUを使わない状態でSWRを下げることができました。(1.84MHzでSWR=1.3)

やはり、前回の失敗はワイヤーエレメントとの干渉が大きな原因だったのです。

このループ状カウンターポイズにしたことによる効果(悪影響も含めて)は次の通りです。

・すっぴんでのSWRが下がった(1.84MHz:SWR1.6→SWR1.3)

・フロアノイズが”若干”低くなった(S9→S8)

・EU方面に飛ばなくなった(psk reporterで確認)

・・・カウンターポイズからの輻射が強くなり、南方向にビームが出てしまったと思われる

その後、このループ状カウンターポイズは結果が思わしくないので、追加した42mのワイヤは

取り外して、35mの同軸ケーブル被覆線だけとしました。

結果、SWR値は元の1.6に戻りましたが、更にSWRを下げる方法を模索したところ、

思いがけない方法で1.0に追い込めました!(この後の記事で紹介します)

■ 1.8MHzでのSWRを改善・・・2022.01.xx

さて、ロングワイヤーANTの締めくくりとして、1.8MHzのSWRをもっと下げる方法を

模索してみました。

主エレメントのワイヤー長さ、カウンターポイズのワイヤー長さを色々弄ってみましたが、

中心周波数は調整できるものの、どう頑張ってもSWRが1.5から下がってくれません。

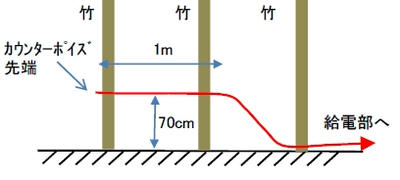

そこで、カウンターポイズの先端部分を、少し地面から浮かせてみました。

すると、地べたから70cmほど浮かせた所で、SWRが下がることを発見!

給電点に入れたアンテナアナライザーと、カウンターポイズの先端を行ったり来たり・・・

何往復もするうちに、足が疲れてしまいました(汗)

しかしついに、カウンターポイズの先端1mの長さを地面から70cm浮かせることで、

SWR=1.0に追い込むことができました!

(ちなみに、カウンターポイズ全体を浮かせてもダメで、先端の1mくらいだけを地面から

浮かせるとGOOD。それよりも内側を浮かせると逆にSWRが上がってしまう。浮かせる

高さも、あまり高くしてもNGで、70cmくらいが丁度良い具合でした)

大地とカウンターポイズの間で上手く容量結合できていると推察します。

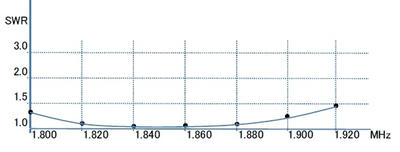

最終的な測定で、中心周波数=1.840MHzでSWR=1.05、また帯域幅は1.800~1.920MHzの

120kHz幅でSWR<1.5になりました。ANT直下で記録を取るのを失念したので、部屋での

測定値になりますが、ATU無しでの数値です。

雨が降るとSWRが悪化しますが、それでもFT8の運用周波数で1.3に収まっています。

この日以来、1.8MHzを運用する時はATUの助けを借りずに済むようになりました。

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)

→1.8MHzでW本土とQSO!

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて

→ループ状の効果を実験

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)

(1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計)

→1.8MHzでEUロシアとQSO! 受信も格段に向上

■ 1.8MHzでのSWRを改善

→ATU無しでSWR=1.0を実現!

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)・・・2021.12.xx

前回の記事”7MHz専用のツェップANT”で、1週間ほど運用を楽しみましたが、

その後本業がQRLLになってしまい、1か月以上シャックを離れておりました。

そしてやっと無線の時間が取れるようになったのが冬景色の12月中旬、、、

「もう今はローバンドの季節」ということで、7MHzのツェップは降ろして

1.8MHzや3.5MHzに出るために急遽ロングワイヤーANTの設置に取り掛かりました。

長さを32mとした理由は、1.8MHzでの効率を考えての事です。

これまでの経験から、1.8MHzでまともに電波を飛ばそうとすると、20mでは役不足で、

32mもあればλ/4に近いし、設置点を西側にして東側にワイヤーを展開すれば西方向にも

少しは強く飛んでくれるだろうという目論見です。形状は逆L型としました。

台風でANTマストが折れてしまったので、設置高さは5mHしか稼げません。1.8MHzの

160mという波長から考えると、5mHというのは「地べたを這うような」高さです。

それでも兎に角、”一時しのぎの仮設置ANT”、と割り切って、作業を進めます。

給電部は、ICOMのATU(AH-3)による自動マッチングとしました。

カウンターポイズは、全然直線になっていませんが、30mの長さのワイヤーを2本

地面に這わせました。全体像を下図に示します。(クリックで拡大)

運用実績は次の通りです。(大半はFT8モード、出力は80W~100W)

1.8MHz・・・国内に対しては十分。以前は苦手だった西方面にも良く飛んでいる。

DXはK7ZV(WA)とQSO出来て、初めて北米本土に電波が飛んだ!

3.5MHz・・・かろうじてEUに飛んでいる。EUロシアとフィンランド各々2局ずつQSOできたが、

受信はEU多数を受信できるものの信号が弱い(-15db~-24db)

7MHz・・・AS,OCを含めて全てのDX局の信号が弱い。送信はそれなりに飛んでいる様子

(psk reporterによる情報)

総括・・・主エレメントが32mあるので、一応1.8MHzも3.5MHzもそれなりに使えるが、

とにかく設置高さが低いのでEUには飛んで行かない。信号がマイナス1ケタにならないと

100Wのパワーでは無理。7MHzは受信がNG。近場しか聞こえてこない。

ただ、こんなに低くてもDXができるのは接地型ANTのお陰。5mHのDPではまず無理だろう。

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて・・・2022.01.xx

前回のロングワイヤーANTは、思いつきで安直に上げただけの状態だったので、

すこし工夫をしてみようと、カウンターポイズを色々と試してみました。

ワイヤーエレメントは32m長のままです。

まず形状ですが、以前42m長のロングワイヤーを上げた際、カウンターポイズを

ループ状にすると、S/Nが向上することがわかっていましたので、今回もここから

実験を開始しました。

まずAH-3のコールド側に、自作の端子台を取り付け、カウンターポイズが何本でも

接続が可能なように工夫しました。

そしてカウンターポイズは合計3本、22mのループと、30mのループと、31mのループ、

敷地の関係で少々変形しますが、これらを3方向に展開しました。

結果は、期待したほどではありませんでしたが、それでも3.5MHzのヨーロッパが

少し増えました。1.8MHzは変化なし。7MHz以上は受信が少し良くなった感じがします。

試しに1.8MHz用に、図の破線のように80mのループをカウンターポイズとして

展開してみましたが、却ってSWRが下がらず、これは大失敗でした。

おそらくロングワイヤーのメインエレメントの真下になってしまったための

影響と考えられます。

(このことは、後の実験で場所を変えたらSWRが下がった事で実証されました)

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)・・・2022.01.xx

ローバンドDXをやるのに、5mHのロングワイヤーではあまりにも貧弱すぎと思い、

一念奮起して、高さを12mまで持ち上げてグレードアップを図ることにしました。

同時に、設置高が上がった分、エレメント長も38mと、1.8MHzのフルサイズが可能に

なりましたので、このロングワイヤーANTを1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計

しました。

とは言っても、poorな自分は高価なアンテナマストをすぐに調達できそうもありません。

そこで妙案!古い144/430の5mのGPがあるのを思い出し、ラジアルを取り去って

ただのグラスファイバーポールとして活用します。伸縮のグラスファイバーポールに

比べて風雨に強い材質ですから、強度の点でも安心です。

これにアルミ伸縮ポールを継ぎ足し、4.5mのルーフタワーに嵌め込みます。

このようにして、何とか12mの高さを確保しました。

カウンターポイズも、1.8MHz専用のものを追加しました。

3D2V同軸ケーブルの被覆線を35m、敷地目一杯になるべく直線状に展開して、AH-3の

コールド側に接続します。1.8MHzでAH-3の負担をかけないよう、ATUを使わない

すっぴんの状態でもSWRを下げるように調整しました。(1.84MHzでSWR=1.6)

こうして、見かけは以前と同じロングワイヤーですが、電気的には1.8MHzの逆L型

バーチカルと言えるようになりました。

<運用記>

こうして、新しいANTを上げたばかりの初日の深夜、早速1.8MHzをワッチすると、

何やらいつもとバンドの様子が違います。

いつもはDX局を呼ぶ数局のJAのハイパワー局の信号が見えているだけなのですが、

今夜は何と、”呼ばれる側のDX局"も沢山見えています!!!

信号は弱いですが、EUロシアが多数、それにSV、I、SP、OH、9K、etc.・・・、続々と

ヨーロッパや中東のDX局が見えています。興奮で背筋がゾクゾクしてきました。

早速私も片っぱしから100Wでコールしてみますが、相手のパワーが凄すぎるせいか、

コールバックがありません。尤もそのDX局は、地元の局が多すぎてQRMを受けている

様子で、-03dbとかの良いレポートを送っている局に対して、何回もリトライして

います。ヨーロッパで160mが盛んなのは噂に聞いていましたが、ここまですごいとは、、、

初めてその現実を目のあたりにしました。

ハイパワー局を呼んでも歯が立たないのであれば、此方からCQを出すしかない、

もしこの中に100W局がいれば、此方の弱い信号も拾ってくれるかも知れない・・・

と、半分願うような気持ちで、ダメ元でCQDXを出してみました。

CQを出すこと数回、、、応答がありました。UA4CR、EUロシアの局です!

「頼むからQRMを受けないでくれ」と願いが通じたのか、リトライなしで、最後の73まで

無事に交信成立しました。

初めて、初めて自分の1.8MHzの電波が、ヨーロッパに届いてくれた瞬間でした!

この後psk reporterを見てみたら、160mは数局のEU局にデコードされていましたので、

今後も少し期待が持てそうです。

この日は3.5MHzもコンディションが良かったみたいで、多数のEUロシア局と他のEU局も

QSOできました。

それにしても、160mという長い波長で、ANT高さが5m→12mに たった7m上がっただけで

こんなに聞こえ方が違うのは予想もしていませんでした。

俄然、モチベーションが上がってきました。「タワーが無くてもDXは出来る」

因みに、この35mのカウンターポイズに42mのワイヤーを追加して、前回失敗した

「1.8MHz用のループ状カウンターポイズ」にも再挑戦してみました。

前回の場所から大きく離して、ワイヤーエレメントと干渉しない場所に移動したところ、

見事、ATUを使わない状態でSWRを下げることができました。(1.84MHzでSWR=1.3)

やはり、前回の失敗はワイヤーエレメントとの干渉が大きな原因だったのです。

このループ状カウンターポイズにしたことによる効果(悪影響も含めて)は次の通りです。

・すっぴんでのSWRが下がった(1.84MHz:SWR1.6→SWR1.3)

・フロアノイズが”若干”低くなった(S9→S8)

・EU方面に飛ばなくなった(psk reporterで確認)

・・・カウンターポイズからの輻射が強くなり、南方向にビームが出てしまったと思われる

その後、このループ状カウンターポイズは結果が思わしくないので、追加した42mのワイヤは

取り外して、35mの同軸ケーブル被覆線だけとしました。

結果、SWR値は元の1.6に戻りましたが、更にSWRを下げる方法を模索したところ、

思いがけない方法で1.0に追い込めました!(この後の記事で紹介します)

■ 1.8MHzでのSWRを改善・・・2022.01.xx

さて、ロングワイヤーANTの締めくくりとして、1.8MHzのSWRをもっと下げる方法を

模索してみました。

主エレメントのワイヤー長さ、カウンターポイズのワイヤー長さを色々弄ってみましたが、

中心周波数は調整できるものの、どう頑張ってもSWRが1.5から下がってくれません。

そこで、カウンターポイズの先端部分を、少し地面から浮かせてみました。

すると、地べたから70cmほど浮かせた所で、SWRが下がることを発見!

給電点に入れたアンテナアナライザーと、カウンターポイズの先端を行ったり来たり・・・

何往復もするうちに、足が疲れてしまいました(汗)

しかしついに、カウンターポイズの先端1mの長さを地面から70cm浮かせることで、

SWR=1.0に追い込むことができました!

(ちなみに、カウンターポイズ全体を浮かせてもダメで、先端の1mくらいだけを地面から

浮かせるとGOOD。それよりも内側を浮かせると逆にSWRが上がってしまう。浮かせる

高さも、あまり高くしてもNGで、70cmくらいが丁度良い具合でした)

大地とカウンターポイズの間で上手く容量結合できていると推察します。

最終的な測定で、中心周波数=1.840MHzでSWR=1.05、また帯域幅は1.800~1.920MHzの

120kHz幅でSWR<1.5になりました。ANT直下で記録を取るのを失念したので、部屋での

測定値になりますが、ATU無しでの数値です。

雨が降るとSWRが悪化しますが、それでもFT8の運用周波数で1.3に収まっています。

この日以来、1.8MHzを運用する時はATUの助けを借りずに済むようになりました。

第47話:7MHz用ツェップANTの製作(古典タイプ、50Ω直接給電) その3

2021.10.xx (過去の記録です)

<お詫び>

前回の記事からまたまた1か月以上も空いてしまいました。

折角読んで頂いている方々にお待たせして、誠に申し訳ありません。

50Ω直接給電のSWRについて

運用編に入る前に、前回ちょっと気になっていたこのANTのSWR特性と、

これに対する考察をしてみたいと思います。

まず、このANTの調整後のSWR測定結果は、次のようになりました。

(ANT直下での測定)

これを見ると、SWR<1.5の実用範囲は、7.06~7.14Mhzの約80kHzほどで、

フルサイズのANTにしては、帯域幅が狭いことがわかります。

これに対する考察ですが、

ツェップANTの給電線のハシゴフィーダー(λ/4)は、ANT側では電圧給電の為

インピーダンスが非常に高く(数kΩ)、一方ショートスタブ側の終端は0Ωなので、

50Ωで給電した場合、SWR1.5以内に整合できる範囲が狭いことがわかります。

では、50Ωの直接給電ではなく1:4のバランを介して200Ωで給電した場合は

どうでしょう?

実際に試していないので推測になりますが、おそらく給電ポイントは50Ωの

位置よりも上の方になり、SWR1.5以内の整合範囲が広がると想定されます。

(下図)

過去のツェップANTの製作記事では、1:nのバランでマッチングを取っている例は

あっても50Ω直接給電の例が皆無なのは、この辺に理由があるのかもしれません。

運用編

さていよいよこのANTの実践運用結果を発表します。

期間は2021年10月下旬の約1週間でした。

(この後はマルチバンドに出るため、ロングワイヤーに交換)

設置環境:トップの高さ8mH、給電点の高さ0.8mH(地面に置いた作業机の上!!)

送信機:80W(FT8)、10W(SSB)

日中は国内相手に10WのSSB、夜間はDX相手に80WのFT8で運用しました。

結果、国内は全く問題なく、以前上げていた8mHのフルサイズDPと同等に感じました。

DXに対しても地上高が低い割には良く飛んでいるみたいで、Wの中西部は勿論の事、

EUも東欧、北欧、西欧とQSO出来ました。

(psk reporterで当局の信号をスポットしているEUの数はもっと多かったのですが、

当局の方がS/Nが悪く耳が追い付いていない様子でした。残念)

ANTを支えているポールが2本で、東西に直線状に張ったλ/2のワイヤーが効いている

ようで、このANTの良さを実感しました。

給電点がやたら低いのを気にしていたのですが、結果的に飛びには問題ありませんでした。

ただ、欠点もありました。

それは、ノイズレベルが高いことです。

SSBでは、信号がなくてもS9+振っています。以前のDPやG5RV/ZS6BKWでは

ここまで酷くはありませんでした。

この原因は、ハシゴフィーダーが家屋から4m位しか離れていないことと、

給電点が地上すれすれなのが主な要因だと考えられます。

やはり、ツェップやG5RVのようにハシゴフィーダー(平行2線)を使うANTの場合、

同軸ケーブルとは違い給電線がシールドされていないので、周囲の影響を受けやすく、

設置の際は出来るだけ大地や金属物から離すのがセオリーのようです。

ANT教本に書かれている先人の教えを再認識しました。

エピソード

VHFのJ型ANTにヒントを得て、意気込んでこのANTの製作に臨んだ訳ですが、

実は、途中で失敗もありました。

それは、ハシゴフィーダーの終端をショートするのを忘れた事です。

オープンフィーダーのまま調整していて、どうやってもSWRが4.0から下がらず、

”やはりツェップの50Ω直接給電は無理なのか・・・”と諦めかけて、再度

ANTハンドブックでJ型ANTの構造を見直したところ、平行2線の終端が

ショートスタブになっていることに気が付き、早速ツェップでやってみたら、

見事SWRが1.0になったという訳です。

λ/4スタブによるマッチングは、

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより低い場合=オープンスタブ

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより高い場合=ショートスタブ

*(1:nバランで昇圧した場合は、昇圧後のインピーダンスに置き換えてください)

がセオリーのようです。

<お詫び>

前回の記事からまたまた1か月以上も空いてしまいました。

折角読んで頂いている方々にお待たせして、誠に申し訳ありません。

50Ω直接給電のSWRについて

運用編に入る前に、前回ちょっと気になっていたこのANTのSWR特性と、

これに対する考察をしてみたいと思います。

まず、このANTの調整後のSWR測定結果は、次のようになりました。

(ANT直下での測定)

これを見ると、SWR<1.5の実用範囲は、7.06~7.14Mhzの約80kHzほどで、

フルサイズのANTにしては、帯域幅が狭いことがわかります。

これに対する考察ですが、

ツェップANTの給電線のハシゴフィーダー(λ/4)は、ANT側では電圧給電の為

インピーダンスが非常に高く(数kΩ)、一方ショートスタブ側の終端は0Ωなので、

50Ωで給電した場合、SWR1.5以内に整合できる範囲が狭いことがわかります。

では、50Ωの直接給電ではなく1:4のバランを介して200Ωで給電した場合は

どうでしょう?

実際に試していないので推測になりますが、おそらく給電ポイントは50Ωの

位置よりも上の方になり、SWR1.5以内の整合範囲が広がると想定されます。

(下図)

過去のツェップANTの製作記事では、1:nのバランでマッチングを取っている例は

あっても50Ω直接給電の例が皆無なのは、この辺に理由があるのかもしれません。

運用編

さていよいよこのANTの実践運用結果を発表します。

期間は2021年10月下旬の約1週間でした。

(この後はマルチバンドに出るため、ロングワイヤーに交換)

設置環境:トップの高さ8mH、給電点の高さ0.8mH(地面に置いた作業机の上!!)

送信機:80W(FT8)、10W(SSB)

日中は国内相手に10WのSSB、夜間はDX相手に80WのFT8で運用しました。

結果、国内は全く問題なく、以前上げていた8mHのフルサイズDPと同等に感じました。

DXに対しても地上高が低い割には良く飛んでいるみたいで、Wの中西部は勿論の事、

EUも東欧、北欧、西欧とQSO出来ました。

(psk reporterで当局の信号をスポットしているEUの数はもっと多かったのですが、

当局の方がS/Nが悪く耳が追い付いていない様子でした。残念)

ANTを支えているポールが2本で、東西に直線状に張ったλ/2のワイヤーが効いている

ようで、このANTの良さを実感しました。

給電点がやたら低いのを気にしていたのですが、結果的に飛びには問題ありませんでした。

ただ、欠点もありました。

それは、ノイズレベルが高いことです。

SSBでは、信号がなくてもS9+振っています。以前のDPやG5RV/ZS6BKWでは

ここまで酷くはありませんでした。

この原因は、ハシゴフィーダーが家屋から4m位しか離れていないことと、

給電点が地上すれすれなのが主な要因だと考えられます。

やはり、ツェップやG5RVのようにハシゴフィーダー(平行2線)を使うANTの場合、

同軸ケーブルとは違い給電線がシールドされていないので、周囲の影響を受けやすく、

設置の際は出来るだけ大地や金属物から離すのがセオリーのようです。

ANT教本に書かれている先人の教えを再認識しました。

エピソード

VHFのJ型ANTにヒントを得て、意気込んでこのANTの製作に臨んだ訳ですが、

実は、途中で失敗もありました。

それは、ハシゴフィーダーの終端をショートするのを忘れた事です。

オープンフィーダーのまま調整していて、どうやってもSWRが4.0から下がらず、

”やはりツェップの50Ω直接給電は無理なのか・・・”と諦めかけて、再度

ANTハンドブックでJ型ANTの構造を見直したところ、平行2線の終端が

ショートスタブになっていることに気が付き、早速ツェップでやってみたら、

見事SWRが1.0になったという訳です。

λ/4スタブによるマッチングは、

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより低い場合=オープンスタブ

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより高い場合=ショートスタブ

*(1:nバランで昇圧した場合は、昇圧後のインピーダンスに置き換えてください)

がセオリーのようです。

第46話:7MHz用ツェップANTの製作(古典タイプ、50Ω直接給電) その2

2021.10.xx (過去の記録です)

製作編

<材料>

アンテナの材料はすべて一般のホームセンターで入手容易な物です。

・メインエレメント

ビニール線:VFF-1.25S 単線、長さ21mくらい

・ハシゴフィーダー(固定部)

ビニール線:VFF-1.25S(紅白) 平行2線、長さ8m

・ハシゴフィーダー(調整部)

園芸用アルミワイヤー:外径1.5mm、長さ5m

・メインエレメントとハシゴフィーダーを接続する部分

農業用のビニールハウスに使う留め金具の樹脂:1個・・・耐候性の樹脂

・ハシゴフィーダーのセパレータ

配線用モール:1m×2個・・・できれば耐候性のものが良い

・ハシゴフィーダーのセパレータを固定するもの

インシュロック:2袋(100個くらい)・・・できれば耐候性のものが良い

・メインエレメントをポールに固定するためのロープ

クレモナロープ:適量

全体の外形図(クリックで拡大)

<作り方>

(1)メインエレメントのビニール線(単線)を切り出します。

私の場合は設計周波数を7.100MHzとして、λ/2 × 0.96(短縮率) = 20.27mとしました。

他の周波数にする場合は再計算してください。

(2)ハシゴフィーダーのセパレータ(配線モール)を、必要な個数分カットします。

配線モールは、上下がセットの状態で売っていますが、下の方だけを使用します。

両面テープが貼ってある場合は剥がしてください。

これを、35mmの短冊にして40個分カットします。

個々の短冊は、間隔27mmで2か所の穴を開けます。穴径は3.5mm。

(3)ハシゴフィーダー(固定部)のビニール線(平行2線)を8mの長さに切り出します。

ビニール線に、25cmの間隔で、黒の油性マジックで印を付けます。

(2線とも印をつけてください)これがセパレータの間隔になります。

マジックで印をつけた後は、平行ビニール線を2つに裂き、穴開け済みの短冊モールを、

各々のビニール単線に入れていきます。

短冊モールは、落下防止の為、下になる方をインシュロックで固定します。

(4)ハシゴフィーダー(調整部)のアルミワイヤーを、2.5mの長さで2本切り出します。

これも(3)と同様に油性マジックで印を付けて、穴開け済みの短冊モールを、

各々のワイヤーに入れていきます。

短冊モールは、落下防止の為、下になる方をインシュロックで固定します。

(5)2本のハシゴフィーダー、固定部(ビニール線)と、調整部(アルミワイヤー)を、

圧着端子などで電気的に接続します。

(6)最後に、メインエレメントと、ハシゴフィーダーの片方(赤線)を接続します。

各々のビニール線を樹脂に固定した後、圧着端子などで接続します。

なお、ハシゴフィーダーは、必ず赤線の方に接続してください。

(7)メインエレメントの先端に、クレモナロープを取り付けます。

なお、(2)(3)の手順は、「第26話:ロングワイヤーからG5RV・・・」の

記事の中で、具体的に図示してありますので、こちらを参考にされてください。

赤白のビニール線を圧着端子でアルミワイヤーに接続

赤側のワイヤーを同軸ケーブルの芯線に接続します

<アンテナの仮設置>

ハシゴフィーダーの長さが約10mなので、10mの高さに仮設置します。

使用するポールは、グラスファイバー製が理想ですが、金属性のポールを使う場合は

なるべくハシゴフィーダーをポールから浮かせるように離すように工夫が必要です。

私の場合は、アルミ伸縮ポールと破損したグラスファイバーポールを使って、

8m高さの設置高しか稼げませんでしたが、これでも実用になりました。

メインエレメントもなるべく高く、クレモナロープを立ち木などに固定します。

私の場合はメインエレメントの先端は5m高さでした。

ハシゴフィーダーの上部。画像ではわかりにくいが、ビニール線の赤線側が

メインエレメントに接続されている。

この部分はポールが非金属性なのでフィーダーをポールに密着させている。

ハシゴフィーダーの下部。この部分はポールが金属製なのでフィーダーをポールから

離してある。

<調整用冶具>

50cm程度の短い同軸ケーブルを用意して、片側にM型コネクタ(オス)を半田付け、

片側を芯線と被覆線に分けて調整用のワニグチクリップを半田付けします。

これを、アンテナアナライザーの先端に取り付けます。

調整用冶具(クリックで拡大)

<調整手順>

(1)まず、ハシゴフィーダーの一番下(2線のアルミワイヤーの先端)を、電気的に

短絡します。(動作的にはλ/4ショートスタブとして機能します)

短絡の方法は何でもOKですが、調整のためその都度カットしますので、手で撚る

だけでも良いでしょう。

(2)アンテナアナライザーに取り付けた同軸ケーブル先端のワニグチクリップの

芯線側を(ビニール線赤線側)のアルミワイヤーに、被覆線側を(ビニール線白線側)の

アルミヤイヤーに仮止めします。

最初は仮止めする位置をアルミワイヤの末端から1mくらいの所にしておき、

まずこの状態でSWRが下がる中心周波数が7MHz帯のどのあたりなのかを調べます。

※SWRが高いのは気にせずに、とにかくSWRがディップする所を探します。

(3)中心周波数が目的とする周波数(7.100MHz)より低い場合は、ワニグチクリップの

位置をAの方向にスライドさせ、目的とする周波数(7.100MHz)より高い場合は、

ワニグチクリップの位置をBの方向にスライドさせます。これを繰り返し行い、

目的とする周波数(7.100MHz)付近でSWRがディップするようにします。

※SWRが高いのは気にしなくてOKです。

(4)次はSWRが低くなるように、アルミワイヤ先端を数cm単位でカットして行きます。

※ワニグチクリップの位置はそのままです。ワニグチクリップから下のワイヤーだけを

カットします。2線とも同じ長さでカットします。

(カットした後は、必ず2線の先端を撚って短絡してください)

カットしたらSWRが逆に上がってしまった場合は、アルミワイヤを継ぎ足します。

SWRが1.5以内になったら、さらに1cm単位でカット&トライして、SWRが最低に

なるように追い込んでいきます。

最後に、撚った状態のアルミワイヤー2線を圧着端子で正式に短絡します。

(5)アルミワイヤーのワニグチクリップを仮止めした位置に、正式運用の同軸

ケーブルを圧着端子などで接続します。

(1)アルミワイヤー先端を短絡

(2)アルミワイヤーにワニグチクリップを仮接続

ハシゴフィーダーの調整要領。まずワニグチクリップの位置を上下にスライドして

中心周波数を調整する。次にショートスタブの長さを加減してSWRを下げる。

SWRの傾向は上図のようになる。ワニグチクリップの位置が大体決まったら、次に

ショートスタブの長さをカットして行くと、中心周波数は変わらずに、SWRだけが

段々下がっていく。(最初のフィーダー長が長い場合)

最初のフィーダー長が短い場合は、逆にショートスタブを継ぎ足して長くすると

SWRが下がる。

このように調整した結果、私の場合は、最終的にハシゴフィーダーの全長は9.99m、

ワニグチクリップの位置(ショートスタブ位置)は、アルミワイヤー末端から40cmの

所になりました。

また、目的の周波数付近 (7.100MHz)でSWRは1.1になりました。

「同軸ケーブル直接給電方式」のツェップANTが実証できたのです!

最終的な調整位置。ここでSWR=1.1になった!

7.084MHz SWR=1.1

7.054MHz SWR=1.5

7.125MHz SWR=1.5

次回はいよいよこのアンテナの「運用編」です。

まだまだ記事は続きます・・・

製作編

<材料>

アンテナの材料はすべて一般のホームセンターで入手容易な物です。

・メインエレメント

ビニール線:VFF-1.25S 単線、長さ21mくらい

・ハシゴフィーダー(固定部)

ビニール線:VFF-1.25S(紅白) 平行2線、長さ8m

・ハシゴフィーダー(調整部)

園芸用アルミワイヤー:外径1.5mm、長さ5m

・メインエレメントとハシゴフィーダーを接続する部分

農業用のビニールハウスに使う留め金具の樹脂:1個・・・耐候性の樹脂

・ハシゴフィーダーのセパレータ

配線用モール:1m×2個・・・できれば耐候性のものが良い

・ハシゴフィーダーのセパレータを固定するもの

インシュロック:2袋(100個くらい)・・・できれば耐候性のものが良い

・メインエレメントをポールに固定するためのロープ

クレモナロープ:適量

全体の外形図(クリックで拡大)

<作り方>

(1)メインエレメントのビニール線(単線)を切り出します。

私の場合は設計周波数を7.100MHzとして、λ/2 × 0.96(短縮率) = 20.27mとしました。

他の周波数にする場合は再計算してください。

(2)ハシゴフィーダーのセパレータ(配線モール)を、必要な個数分カットします。

配線モールは、上下がセットの状態で売っていますが、下の方だけを使用します。

両面テープが貼ってある場合は剥がしてください。

これを、35mmの短冊にして40個分カットします。

個々の短冊は、間隔27mmで2か所の穴を開けます。穴径は3.5mm。

(3)ハシゴフィーダー(固定部)のビニール線(平行2線)を8mの長さに切り出します。

ビニール線に、25cmの間隔で、黒の油性マジックで印を付けます。

(2線とも印をつけてください)これがセパレータの間隔になります。

マジックで印をつけた後は、平行ビニール線を2つに裂き、穴開け済みの短冊モールを、

各々のビニール単線に入れていきます。

短冊モールは、落下防止の為、下になる方をインシュロックで固定します。

(4)ハシゴフィーダー(調整部)のアルミワイヤーを、2.5mの長さで2本切り出します。

これも(3)と同様に油性マジックで印を付けて、穴開け済みの短冊モールを、

各々のワイヤーに入れていきます。

短冊モールは、落下防止の為、下になる方をインシュロックで固定します。

(5)2本のハシゴフィーダー、固定部(ビニール線)と、調整部(アルミワイヤー)を、

圧着端子などで電気的に接続します。

(6)最後に、メインエレメントと、ハシゴフィーダーの片方(赤線)を接続します。

各々のビニール線を樹脂に固定した後、圧着端子などで接続します。

なお、ハシゴフィーダーは、必ず赤線の方に接続してください。

(7)メインエレメントの先端に、クレモナロープを取り付けます。

なお、(2)(3)の手順は、「第26話:ロングワイヤーからG5RV・・・」の

記事の中で、具体的に図示してありますので、こちらを参考にされてください。

赤白のビニール線を圧着端子でアルミワイヤーに接続

赤側のワイヤーを同軸ケーブルの芯線に接続します

<アンテナの仮設置>

ハシゴフィーダーの長さが約10mなので、10mの高さに仮設置します。

使用するポールは、グラスファイバー製が理想ですが、金属性のポールを使う場合は

なるべくハシゴフィーダーをポールから浮かせるように離すように工夫が必要です。

私の場合は、アルミ伸縮ポールと破損したグラスファイバーポールを使って、

8m高さの設置高しか稼げませんでしたが、これでも実用になりました。

メインエレメントもなるべく高く、クレモナロープを立ち木などに固定します。

私の場合はメインエレメントの先端は5m高さでした。

ハシゴフィーダーの上部。画像ではわかりにくいが、ビニール線の赤線側が

メインエレメントに接続されている。

この部分はポールが非金属性なのでフィーダーをポールに密着させている。

ハシゴフィーダーの下部。この部分はポールが金属製なのでフィーダーをポールから

離してある。

<調整用冶具>

50cm程度の短い同軸ケーブルを用意して、片側にM型コネクタ(オス)を半田付け、

片側を芯線と被覆線に分けて調整用のワニグチクリップを半田付けします。

これを、アンテナアナライザーの先端に取り付けます。

調整用冶具(クリックで拡大)

<調整手順>

(1)まず、ハシゴフィーダーの一番下(2線のアルミワイヤーの先端)を、電気的に

短絡します。(動作的にはλ/4ショートスタブとして機能します)

短絡の方法は何でもOKですが、調整のためその都度カットしますので、手で撚る

だけでも良いでしょう。

(2)アンテナアナライザーに取り付けた同軸ケーブル先端のワニグチクリップの

芯線側を(ビニール線赤線側)のアルミワイヤーに、被覆線側を(ビニール線白線側)の

アルミヤイヤーに仮止めします。

最初は仮止めする位置をアルミワイヤの末端から1mくらいの所にしておき、

まずこの状態でSWRが下がる中心周波数が7MHz帯のどのあたりなのかを調べます。

※SWRが高いのは気にせずに、とにかくSWRがディップする所を探します。

(3)中心周波数が目的とする周波数(7.100MHz)より低い場合は、ワニグチクリップの

位置をAの方向にスライドさせ、目的とする周波数(7.100MHz)より高い場合は、

ワニグチクリップの位置をBの方向にスライドさせます。これを繰り返し行い、

目的とする周波数(7.100MHz)付近でSWRがディップするようにします。

※SWRが高いのは気にしなくてOKです。

(4)次はSWRが低くなるように、アルミワイヤ先端を数cm単位でカットして行きます。

※ワニグチクリップの位置はそのままです。ワニグチクリップから下のワイヤーだけを

カットします。2線とも同じ長さでカットします。

(カットした後は、必ず2線の先端を撚って短絡してください)

カットしたらSWRが逆に上がってしまった場合は、アルミワイヤを継ぎ足します。

SWRが1.5以内になったら、さらに1cm単位でカット&トライして、SWRが最低に

なるように追い込んでいきます。

最後に、撚った状態のアルミワイヤー2線を圧着端子で正式に短絡します。

(5)アルミワイヤーのワニグチクリップを仮止めした位置に、正式運用の同軸

ケーブルを圧着端子などで接続します。

(1)アルミワイヤー先端を短絡

(2)アルミワイヤーにワニグチクリップを仮接続

ハシゴフィーダーの調整要領。まずワニグチクリップの位置を上下にスライドして

中心周波数を調整する。次にショートスタブの長さを加減してSWRを下げる。

SWRの傾向は上図のようになる。ワニグチクリップの位置が大体決まったら、次に

ショートスタブの長さをカットして行くと、中心周波数は変わらずに、SWRだけが

段々下がっていく。(最初のフィーダー長が長い場合)

最初のフィーダー長が短い場合は、逆にショートスタブを継ぎ足して長くすると

SWRが下がる。

このように調整した結果、私の場合は、最終的にハシゴフィーダーの全長は9.99m、

ワニグチクリップの位置(ショートスタブ位置)は、アルミワイヤー末端から40cmの

所になりました。

また、目的の周波数付近 (7.100MHz)でSWRは1.1になりました。

「同軸ケーブル直接給電方式」のツェップANTが実証できたのです!

最終的な調整位置。ここでSWR=1.1になった!

7.084MHz SWR=1.1

7.054MHz SWR=1.5

7.125MHz SWR=1.5

次回はいよいよこのアンテナの「運用編」です。

まだまだ記事は続きます・・・

第45話:7MHz用ツェップANTの製作(古典タイプ、50Ω直接給電) その1

※2021.10.xx(過去の記録です)

製作のきっかけ

前回、台風でANTマストが折れてしまったお話しをしました。

そこで、ロングワイヤーANTは解体して、手持ちの材料で何か簡単に作れそうな

アンテナはないものだろうかと、本を読んで物色していました。

あれこれ考えずに咄嗟であれば、過去に何本も作ったダイポールで即決ですが、

同じANTを繰り返し作ってみても面白くありません。

色々見ているうちに、そういえばツエップANTはまだ一度も作ったことがないなぁ

と思い始め、このANTについて調べることにしました。

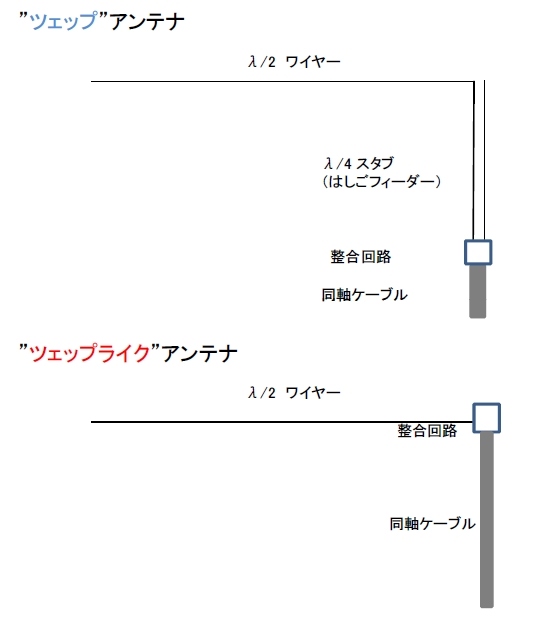

ツェップANT=正式にはツェッペリンANTと言い、昔ドイツの飛行船ツェッペリン号に

使われたANTに由来しています。

ダイポールがワイヤーの中央から給電するのに対して、ツェップではワイヤーの

片方の端から給電するため、ANTの支柱がダイポールより少なくて済む反面、

ツエップでは給電点が電圧給電(高インピーダンス)になるため、そのままでは

同軸ケーブルに接続することができず、平行フィーダー(ハシゴフィーダー)を

給電線に用いて、インピーダンス整合してから同軸ケーブルに接続する必要が

あります。

大昔、同軸ケーブルが高価だった時代のアマチュアは、ハシゴフィーダーを自作して

ツェップANTは盛んに使われました。しかし現代ではハシゴフィーダーの製作が

面倒がられ、これが理由でツエップANTを自作する人は多くありません。

一方で、ワイヤーの端にハシゴフィーダーの代わりに”整合回路”を入れて、直に

同軸ケーブルで給電するタイプのANTがメーカーから多く発売されて、今では

こちらの方が圧倒的多数になってしまいました。

ちなみに、このタイプのANTは”ツェップ”とは呼ばず、”ツェップライク”と呼んで

古典的な”ツェップ”ANTと区別しています。

ちなみに、古典的な”ツェップ”ANTでも、同軸ケーブルとの接続部分に整合回路が

入ることに変わりはないのですが、ツェップライクANTの場合はマッチング部分が

ANTと同じ高さにあるため、一旦上げてしまってからの調整は困難であるといえます。

ツェップは、手元に近い高さで調整が行えるのでこの点は有利です。

さて、今回は古典的な”ツェップ”にすることに決めたのですが、製作のネックとなる

(1)ハシゴフィーダーをどうするか、(2)整合回路をどうするか、の2点について

お話ししたいと思います。

(1)ハシゴフィーダーについて

”ツェップ”のこれまでの製作記事を見ると、フィーダーは300Ω~600Ωと幅があり、

一昔前はTVの300Ωフィーダーを利用した製作例が多かったようですが、今では

一般的ではありませんので、G5RV-ANTでも使われている450Ωとして自作します。

ハシゴフィーダーの自作については、昨年のG5RV-ANTやZA6BKW-ANTの記事で

ご紹介したとおり、フィーダーに使うワイヤー径と2線間の間隔さえ間違えなければ、

必ず成功しますので大丈夫です。

(2)整合回路について

アンテナ教本に載っている”ツェップ”の整合回路は殆ど同じで、ハシゴフィーダーを

λ/4の長さにする場合、下図に示す直列同調回路になります。

この3つのVCは、調整が済んでしまえば固定コンデンサに置き換えて良いのですが、

100W運用する為には耐電圧の大きい物でなければならず、手持ちの部品が有りません。

それに、コイルも含めて調整が大変そうで、とても”お手軽”には出来ません。

あれこれ悩んでいたところ、とあるVHF用のANT製作記事が目に止まりました。

”J型ANT”

今まで名前だけは知っていたものの、簡単な構造で比較的良く飛ぶ、程度の知識で、

特に気にせず素通りしていたANT。

実はこの”J型”ANTこそが、ツェップANTの別の姿だったことを初めて知りました。

下図をご覧ください。

1λ(λ/2×2)のワイヤーの、A-B間の中点(λ/4の位置)に交流(RF)を挿入します。

A-Bを折り曲げると、平行フィーダー(ハシゴフィーダー)になります。この部分は

電流の位相が互いに逆のため、電波は殆ど発射されません。(給電線となる)

残りのB-Cのワイヤが、アンテナとして動作します。これが”ツェップ”ANTです。

この、B-Cのワイヤを縦にすると・・・何と、”J型”ANTになります。

そして、実際のJ型ANTの製作では、LCを用いた特別な整合回路は使っていません。

同軸ケーブルの給電ポイントをスライドして、50Ωに整合させています!

ツェップとJ型、HFとVHFの違いはあるにせよ、動作原理が同じなのだから、

ツェップでも、この”同軸ケーブル直接給電”方式が出来るはず!

と期待が膨らみます。

ツェップアンテナの原理(出典:ワイヤーアンテナハンドブック)

J型アンテナの製作記事(出典:ワイヤーアンテナハンドブック)

この図ではTVフィーダーで給電しているが、同軸ケーブルで給電している記事も存在する

J型ANTの製作例を参考にした”同軸ケーブル直接給電”。果たして成功するかどうか

ー記事は続きますー 次回乞うご期待

製作のきっかけ

前回、台風でANTマストが折れてしまったお話しをしました。

そこで、ロングワイヤーANTは解体して、手持ちの材料で何か簡単に作れそうな

アンテナはないものだろうかと、本を読んで物色していました。

あれこれ考えずに咄嗟であれば、過去に何本も作ったダイポールで即決ですが、

同じANTを繰り返し作ってみても面白くありません。

色々見ているうちに、そういえばツエップANTはまだ一度も作ったことがないなぁ

と思い始め、このANTについて調べることにしました。

ツェップANT=正式にはツェッペリンANTと言い、昔ドイツの飛行船ツェッペリン号に

使われたANTに由来しています。

ダイポールがワイヤーの中央から給電するのに対して、ツェップではワイヤーの

片方の端から給電するため、ANTの支柱がダイポールより少なくて済む反面、

ツエップでは給電点が電圧給電(高インピーダンス)になるため、そのままでは

同軸ケーブルに接続することができず、平行フィーダー(ハシゴフィーダー)を

給電線に用いて、インピーダンス整合してから同軸ケーブルに接続する必要が

あります。

大昔、同軸ケーブルが高価だった時代のアマチュアは、ハシゴフィーダーを自作して

ツェップANTは盛んに使われました。しかし現代ではハシゴフィーダーの製作が

面倒がられ、これが理由でツエップANTを自作する人は多くありません。

一方で、ワイヤーの端にハシゴフィーダーの代わりに”整合回路”を入れて、直に

同軸ケーブルで給電するタイプのANTがメーカーから多く発売されて、今では

こちらの方が圧倒的多数になってしまいました。

ちなみに、このタイプのANTは”ツェップ”とは呼ばず、”ツェップライク”と呼んで

古典的な”ツェップ”ANTと区別しています。

ちなみに、古典的な”ツェップ”ANTでも、同軸ケーブルとの接続部分に整合回路が

入ることに変わりはないのですが、ツェップライクANTの場合はマッチング部分が

ANTと同じ高さにあるため、一旦上げてしまってからの調整は困難であるといえます。

ツェップは、手元に近い高さで調整が行えるのでこの点は有利です。

さて、今回は古典的な”ツェップ”にすることに決めたのですが、製作のネックとなる

(1)ハシゴフィーダーをどうするか、(2)整合回路をどうするか、の2点について

お話ししたいと思います。

(1)ハシゴフィーダーについて

”ツェップ”のこれまでの製作記事を見ると、フィーダーは300Ω~600Ωと幅があり、

一昔前はTVの300Ωフィーダーを利用した製作例が多かったようですが、今では

一般的ではありませんので、G5RV-ANTでも使われている450Ωとして自作します。

ハシゴフィーダーの自作については、昨年のG5RV-ANTやZA6BKW-ANTの記事で

ご紹介したとおり、フィーダーに使うワイヤー径と2線間の間隔さえ間違えなければ、

必ず成功しますので大丈夫です。

(2)整合回路について

アンテナ教本に載っている”ツェップ”の整合回路は殆ど同じで、ハシゴフィーダーを

λ/4の長さにする場合、下図に示す直列同調回路になります。

この3つのVCは、調整が済んでしまえば固定コンデンサに置き換えて良いのですが、

100W運用する為には耐電圧の大きい物でなければならず、手持ちの部品が有りません。

それに、コイルも含めて調整が大変そうで、とても”お手軽”には出来ません。

あれこれ悩んでいたところ、とあるVHF用のANT製作記事が目に止まりました。

”J型ANT”

今まで名前だけは知っていたものの、簡単な構造で比較的良く飛ぶ、程度の知識で、

特に気にせず素通りしていたANT。

実はこの”J型”ANTこそが、ツェップANTの別の姿だったことを初めて知りました。

下図をご覧ください。

1λ(λ/2×2)のワイヤーの、A-B間の中点(λ/4の位置)に交流(RF)を挿入します。

A-Bを折り曲げると、平行フィーダー(ハシゴフィーダー)になります。この部分は

電流の位相が互いに逆のため、電波は殆ど発射されません。(給電線となる)

残りのB-Cのワイヤが、アンテナとして動作します。これが”ツェップ”ANTです。

この、B-Cのワイヤを縦にすると・・・何と、”J型”ANTになります。

そして、実際のJ型ANTの製作では、LCを用いた特別な整合回路は使っていません。

同軸ケーブルの給電ポイントをスライドして、50Ωに整合させています!

ツェップとJ型、HFとVHFの違いはあるにせよ、動作原理が同じなのだから、

ツェップでも、この”同軸ケーブル直接給電”方式が出来るはず!

と期待が膨らみます。

ツェップアンテナの原理(出典:ワイヤーアンテナハンドブック)

J型アンテナの製作記事(出典:ワイヤーアンテナハンドブック)

この図ではTVフィーダーで給電しているが、同軸ケーブルで給電している記事も存在する

J型ANTの製作例を参考にした”同軸ケーブル直接給電”。果たして成功するかどうか

ー記事は続きますー 次回乞うご期待

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0506) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/231

160m : 13/14

80m : 81/93

40m : 139/156

30m : 131/151

20m : 124/144

17m : 138/157

15m : 147/167

12m : 122/143

10m : 139/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0506) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/231

160m : 13/14

80m : 81/93

40m : 139/156

30m : 131/151

20m : 124/144

17m : 138/157

15m : 147/167

12m : 122/143

10m : 139/157

カテゴリー

最新記事

(07/26)

(06/26)

(05/28)

(05/25)

(05/15)