BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 以前は九十九里エリアでお手軽移動運用がメインでした(UHF)。 コロナ禍以降は固定運用がメイン(HF)。 実家(東京八王子市)からも時々QRVしています。

第14話:設置場所を変えてみたら・・・(続編)

昨年の暮れ、常置場所での430MHz運用をするために、アンテナの設置場所を変えてから、約半月が経過しました。

この間、430ばかりをやっていた訳ではありませんが、今まで聞こえてこなかった所とQSOできるのが面白くて、夢中になっていましたら、日本国内の10エリアのうち、受信のみ(QSOは未成立)も含めると、何と、残りは8エリア(北海道)と6エリア(九州)だけになっていました。

微弱電波の扱いが得意なFT8(SSBを使ったデジタルモード)という事情もありますが、こちらのアンテナは15ELのシングル八木1本(しかも樹木に囲まれた僅かな空間のみ)、冬の真っただ中で、コンディション最低時期であることを考えると、この数字は出来すぎです。正に430MHz恐るべしといったところです。

この半月の実績をまとめると、

7エリアが少ないのは、アンテナが樹木の関係で北方向に向けられない事情によります。

もっとも、144MHzではもっと低い10ELの八木で秋田県の3局とQSOできていますから、相手局の設備が優れていれば、QSO地域を伸ばすことは可能だと思います。

関西以西が受信しか出来ていないのは、現在のシステム能力の限界と言えるでしょう。夏場であれば、これまでの経験からQSOのチャンスは増えると確信しています。

北海道と九州は、夏場でもQSOが難しい所ですから、シングル八木では出来なくて当然です。しかしダクト等の異常伝搬が発生すれば、QSO可能となります。来夏に期待しましょう。

この半月間、固定でワッチを続けてみて、感じたことがあります。

これまでは、移動運用ばかりでしたので、数時間内のコンディションの上がり下がりしか把握していませんでしたが、固定運用になって初めて、1日の長いスパンでのコンディションの遷り変わりを感じるようになりました。

簡単にまとめると、この時期(冬場)は、夕方~日没後の16時~19時頃にコンディションの上昇があり、この時間帯に遠方の局が浮いてくるようです。

最近まで、この現象は飛行機反射による一時的なものかなと考えていましたが、飛行機反射にしては信号の上昇が長い(数十秒~数分)のと、特定のエリアの信号がまとめて浮き上がってくることから、これは海面や地表の温度差に起因するダクトによる現象ではないかと思い始めています。

この続きは、もう少し様子見してデータを取ってから、改めてご報告したいと思います。

この間、430ばかりをやっていた訳ではありませんが、今まで聞こえてこなかった所とQSOできるのが面白くて、夢中になっていましたら、日本国内の10エリアのうち、受信のみ(QSOは未成立)も含めると、何と、残りは8エリア(北海道)と6エリア(九州)だけになっていました。

微弱電波の扱いが得意なFT8(SSBを使ったデジタルモード)という事情もありますが、こちらのアンテナは15ELのシングル八木1本(しかも樹木に囲まれた僅かな空間のみ)、冬の真っただ中で、コンディション最低時期であることを考えると、この数字は出来すぎです。正に430MHz恐るべしといったところです。

この半月の実績をまとめると、

| 1エリア | 関東 | QSO:1都全県 |

| 2エリア | 東海 | QSO:静岡、愛知、三重 受信のみ:岐阜 |

| 3エリア | 関西 | 受信のみ:京都、奈良、大阪、兵庫 未受信:滋賀、和歌山 |

| 4エリア | 中国 | QSO:岡山 未受信:岡山以外の全県 |

| 5エリア | 四国 | 受信のみ:徳島 未受信:徳島以外の全県 |

| 6エリア | 九州 | 未受信 |

| 7エリア | 東北 | QSO:福島 未受信:福島以外の全県 |

| 8エリア | 北海道 | 未受信 |

| 9エリア | 北陸 | QSO:福井 受信のみ:石川、富山 |

| 0エリア | 信越 | QSO:長野 受信のみ:新潟 |

7エリアが少ないのは、アンテナが樹木の関係で北方向に向けられない事情によります。

もっとも、144MHzではもっと低い10ELの八木で秋田県の3局とQSOできていますから、相手局の設備が優れていれば、QSO地域を伸ばすことは可能だと思います。

関西以西が受信しか出来ていないのは、現在のシステム能力の限界と言えるでしょう。夏場であれば、これまでの経験からQSOのチャンスは増えると確信しています。

北海道と九州は、夏場でもQSOが難しい所ですから、シングル八木では出来なくて当然です。しかしダクト等の異常伝搬が発生すれば、QSO可能となります。来夏に期待しましょう。

この半月間、固定でワッチを続けてみて、感じたことがあります。

これまでは、移動運用ばかりでしたので、数時間内のコンディションの上がり下がりしか把握していませんでしたが、固定運用になって初めて、1日の長いスパンでのコンディションの遷り変わりを感じるようになりました。

簡単にまとめると、この時期(冬場)は、夕方~日没後の16時~19時頃にコンディションの上昇があり、この時間帯に遠方の局が浮いてくるようです。

最近まで、この現象は飛行機反射による一時的なものかなと考えていましたが、飛行機反射にしては信号の上昇が長い(数十秒~数分)のと、特定のエリアの信号がまとめて浮き上がってくることから、これは海面や地表の温度差に起因するダクトによる現象ではないかと思い始めています。

この続きは、もう少し様子見してデータを取ってから、改めてご報告したいと思います。

PR

第13話:アマチュア無線への想い ~年頭に寄せて

新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

昨年は、人生未曽有のコロナ禍に明け暮れた1年でした。

今年こそ、一刻も早く終息して、元の生活が戻って来てくれるのを祈るばかりです。

さて、スロースタートになってしまいましたが、今年最初の記事を。

アマチュア無線への想い

アマチュア無線は、私の少年時代は、一般的な愛称でHAM(ハム)と呼ばれていました。

中学生、高校生の頃はそれこそ大変なブームで、1クラス約40人のうち、何人かはHAMの免許を持っているほどでした。

どの少年雑誌にも、「ハムになろう」という1面広告が載っていて、八重洲無線のFT401という無線機と、世界地図をバックにしたシャックに、マイク片手に満身笑顔の少年の写真が、今でも印象深く脳裏に残っています。

この広告に憧れて、HAMをはじめた人も多かったのではないでしょうか。

昨今のハンディトランシーバを中心としたアマチュア無線のイメージと違って、その当時は、HAM=短波通信、またKing of Hobbyと言われ、大きな無線機と大きなアンテナで、世界中の局と交信することが憧れの世界でした。

さらに時を溯ると、HAMとは無線機そのものを自作して交信をする世界であり、つまり無線機を作る楽しみと、交信する楽しみの二面性が存在しました。

当然、高度な技術が必要とされ、免許を得るのに国家試験も大変難しいものでしたが、それでも

地球上の遠く離れた、見知らぬ友と交信する魅力は、若い世代にとって有余る興味を抱かせるには十分でした。

歴史的には、日本で最初にHAM局が誕生したのは昭和よりも前でしたが、この頃すでにアメリカをはじめとする先進諸国では、すでにHAMは市民権を得た趣味として開花していました。

この当時に、HAMを開局した人の多くは、その後エレクトロニクス産業界のパイオニアとして、技術的、経済的に日本の基盤を大きく成長させました。

ソニーの創設者である、井深氏、森田氏は、いずれも若い時分に手作りの無線機でHAM局を運用されていたのは有名な話です。

時代はずっと後になりますが、あのApple社の創設者の一人、Steve Wozniak氏も、何と!小学生の時に無線機を製作していました!

偉大な先人達によって開拓され、市民権を得た、楽しいアマチュア無線。

昨今、スマホを始めとする携帯ツールの普及により、コミュニケーションの楽しみ方そのものが多様化して、HAM局は減少傾向にありますが、趣味としてのアマチュア無線は、決してすたれることのない、無限の可能性を持った楽しい世界です。

原点に戻って、無線機やアンテナを自作したり、青空のフィールドに移動してみませんか。そこには今までとは違う感動がきっとあるはずです。

アマチュア・コード

アマチュア無線の良さは、一人一人が送信局で、また一人一人がリスナーであることです。

相手がいなければ交信が成立しません。これが、他の個人的な趣味とは異なる点です。

CQを出して応答があった時は、"やったー"という感じで、誰でもちょっと興奮しますよね。

見知らぬ局と交信するのは、スリリングあり、エキサイティグあり、サプライズあり、とても楽しいものです。

交信(会話や通信)は、お互いに相手を気遣って行うのが一般的ですし、電波の上でコールサインを名乗っていますから、ネットの掲示板やSNSに見られるような匿名の誹謗中傷は殆どありません。

昔、アマチュア無線という趣味が一般に認知されはじめた頃、マナーを要約した「アマチュアコード」が制定されました。それは、次のようなものです。

・アマチュアは、良き社会人であること

・アマチュアは、健全であること

・アマチュアは、親切であること

・アマチュアは、進歩的であること

・アマチュアは、国際的であること

このうち、私は3番目の「アマチュアは、親切であること」が特に好きです。

「アマチュアは、親切であること=通信には友愛の心を、初心者には親切な指導を、社会へは奉仕をおしまない」という明確な呼びかけが込められているからです。

手元に、古い1冊の本があります。

1953年(昭和28年)発刊の「ラジオ・アマチュア・ハンドブック」というものです。

出版は、CQ出版社ではなく、誠文堂新光社です。

この本が発刊されたのは、戦後のアマチュア無線が解禁された昭和27年の翌年ですから、まだ局数も数えるほどだったと思われますが、驚くべきは、すでに上述のアマチュア・コードと殆ど同義の「アマチュアの信条」が冒頭に寄せられています。

この頃すでに、現代にも通じるアマチュア無線のエッセンスが、確立されていたことになります。

本blogも、微力ではありますが、先人の教えにしたがい、少しでも多くの人にアマチュア無線の楽しさを知ってもらえるよう、努力をして行きたいと思います。

今年もよろしくお願い致します。

昨年は、人生未曽有のコロナ禍に明け暮れた1年でした。

今年こそ、一刻も早く終息して、元の生活が戻って来てくれるのを祈るばかりです。

さて、スロースタートになってしまいましたが、今年最初の記事を。

アマチュア無線への想い

アマチュア無線は、私の少年時代は、一般的な愛称でHAM(ハム)と呼ばれていました。

中学生、高校生の頃はそれこそ大変なブームで、1クラス約40人のうち、何人かはHAMの免許を持っているほどでした。

どの少年雑誌にも、「ハムになろう」という1面広告が載っていて、八重洲無線のFT401という無線機と、世界地図をバックにしたシャックに、マイク片手に満身笑顔の少年の写真が、今でも印象深く脳裏に残っています。

この広告に憧れて、HAMをはじめた人も多かったのではないでしょうか。

昨今のハンディトランシーバを中心としたアマチュア無線のイメージと違って、その当時は、HAM=短波通信、またKing of Hobbyと言われ、大きな無線機と大きなアンテナで、世界中の局と交信することが憧れの世界でした。

さらに時を溯ると、HAMとは無線機そのものを自作して交信をする世界であり、つまり無線機を作る楽しみと、交信する楽しみの二面性が存在しました。

当然、高度な技術が必要とされ、免許を得るのに国家試験も大変難しいものでしたが、それでも

地球上の遠く離れた、見知らぬ友と交信する魅力は、若い世代にとって有余る興味を抱かせるには十分でした。

歴史的には、日本で最初にHAM局が誕生したのは昭和よりも前でしたが、この頃すでにアメリカをはじめとする先進諸国では、すでにHAMは市民権を得た趣味として開花していました。

この当時に、HAMを開局した人の多くは、その後エレクトロニクス産業界のパイオニアとして、技術的、経済的に日本の基盤を大きく成長させました。

ソニーの創設者である、井深氏、森田氏は、いずれも若い時分に手作りの無線機でHAM局を運用されていたのは有名な話です。

時代はずっと後になりますが、あのApple社の創設者の一人、Steve Wozniak氏も、何と!小学生の時に無線機を製作していました!

偉大な先人達によって開拓され、市民権を得た、楽しいアマチュア無線。

昨今、スマホを始めとする携帯ツールの普及により、コミュニケーションの楽しみ方そのものが多様化して、HAM局は減少傾向にありますが、趣味としてのアマチュア無線は、決してすたれることのない、無限の可能性を持った楽しい世界です。

原点に戻って、無線機やアンテナを自作したり、青空のフィールドに移動してみませんか。そこには今までとは違う感動がきっとあるはずです。

アマチュア・コード

アマチュア無線の良さは、一人一人が送信局で、また一人一人がリスナーであることです。

相手がいなければ交信が成立しません。これが、他の個人的な趣味とは異なる点です。

CQを出して応答があった時は、"やったー"という感じで、誰でもちょっと興奮しますよね。

見知らぬ局と交信するのは、スリリングあり、エキサイティグあり、サプライズあり、とても楽しいものです。

交信(会話や通信)は、お互いに相手を気遣って行うのが一般的ですし、電波の上でコールサインを名乗っていますから、ネットの掲示板やSNSに見られるような匿名の誹謗中傷は殆どありません。

昔、アマチュア無線という趣味が一般に認知されはじめた頃、マナーを要約した「アマチュアコード」が制定されました。それは、次のようなものです。

・アマチュアは、良き社会人であること

・アマチュアは、健全であること

・アマチュアは、親切であること

・アマチュアは、進歩的であること

・アマチュアは、国際的であること

このうち、私は3番目の「アマチュアは、親切であること」が特に好きです。

「アマチュアは、親切であること=通信には友愛の心を、初心者には親切な指導を、社会へは奉仕をおしまない」という明確な呼びかけが込められているからです。

手元に、古い1冊の本があります。

1953年(昭和28年)発刊の「ラジオ・アマチュア・ハンドブック」というものです。

出版は、CQ出版社ではなく、誠文堂新光社です。

この本が発刊されたのは、戦後のアマチュア無線が解禁された昭和27年の翌年ですから、まだ局数も数えるほどだったと思われますが、驚くべきは、すでに上述のアマチュア・コードと殆ど同義の「アマチュアの信条」が冒頭に寄せられています。

この頃すでに、現代にも通じるアマチュア無線のエッセンスが、確立されていたことになります。

本blogも、微力ではありますが、先人の教えにしたがい、少しでも多くの人にアマチュア無線の楽しさを知ってもらえるよう、努力をして行きたいと思います。

第12話:設置場所を変えてみたら・・・

今回は、アンテナの話題ではなく、アンテナの設置場所を変えてみたら

こうなったという話題です。

12月に入って朝晩の冷え込みも厳しくなり、UHFの移動運用は、暫くの間

お休みして、固定運用に切り替えることにしました。

しかし、自宅はUHFを楽しむには最悪のロケーション。

一番局数の多い関東方面が、竹林や樹木で遮られてしまっています。

平野部なので、UHFの反射に使えそうな山や高層ビルも周囲にありません。

こうなると、高いアンテナタワーを立てるしか方法がありませんが、、、

何とか現状の環境のままで、UHFを楽しむ方法はないものか?

あれこれ考えて、敷地内で、電波が飛びそうな場所のロケハン探しを

することにしました。

こんなロケーションでも、工夫次第で430は飛ぶ!

まず、現状使用のアンテナは、家のすぐ隣にある物置に伸縮ポールを

立てて、そこに15EL八木を上げてあります。

ここは、シャックまでの同軸ケーブルが最短で済むので(約8m)、

UHFには有利なはずなのですが、肝心なロケーションは、南西方面に

高さ15mの竹林が広がっていて、とても電波が飛びそうに見えません。

実際、君津市にある鹿野山レピータ(438.06)はRS41のカスカスの信号で、

やっとアクセスできるものの、とてもQSOできるレベルではありません。

当然、それよりも遠い鴨川市の嶺岡山レピータ(438.02)は影も形も

ありません。

デジタルモードのFT8であれば、何とか静岡までは飛んで行くのですが…

今回は、この場所をあきらめて、15EL八木と伸縮ポールを手に持って、

敷地内をグルグルと歩き回りました。

そして、敷地ギリギリの竹林の隅で、南西方向に僅かに開けている場所を

見つけて、ANTを仮設置して50Wで送信してみました。

すると、鹿野山レピータがRS55で入感!これなら行けるかもと、嶺岡山

レピータにもアクセスを試みると、弱いながらも音声デジピータから

自分のエコーが返ってきました。固定から始めてのアクセスです!

しかしこの場所、本当にピンポイントで、少しでも場所を移動すると

アクセスできなくなってしまいます。理由は、竹林は何とかかわして

いるものの、境界の樹木が邪魔をして、電波を遮っているからです。

あと心配だったのは、同軸ケーブルの長さ。今回は昨年中古で入手した

4.5mのルーフタワーに伸縮ポールをつけて、さらに庭の菜園の畑を

迂回するように引き回さなければならないので、最低でも30mは必要!

一応、こんな場合もあろうかと事前に10DSFAケーブルを35mゲットして

おいたので、ちょうど間に合いました。ANTから直下プリアンプまでの

ケーブル長も含めると、シャックまで約40mの長さになります。こんなに

長いケーブルで大丈夫か?UHFでは打撃的とも思えるロスですが・・・

とにかく、やってみるしかないと、10DSFAの両端にNコネクタをつけて

(久しぶりに太い同軸ケーブルの加工で指が痛くなりました Hi)

ANT直下のプリアンプからRIGまでは中継無しに10DSFAを直結しました。

今回は、ローテータも設置してあるので室内からANTを回せます。

ANTを南西方向に向け、恐る恐るRIGに灯を入れてみると・・・

やった!鹿野山レピータがRS59+でアクセスできる。音声デジピータから

返ってくる自分の音声もノイズ無しで文句なしの信号です。次に嶺岡山の

レピータも試すと、こちらもRS57で入感!多少QSBがあり、鹿野山より

少し南の方が良いみたいです。

このビームで、大多喜のレピータ(438.20)もRS59++。さすがに大多喜は強い。

これで、固定から千葉の3つの音声デジピータが全てアクセス出来るように

なりました。上々の成果です。

長い同軸ケーブルで減衰を心配していたのですが、懸念は払拭されました。

それよりも今まで聞こえなかった所が入感するようになった事が大きいです。

事実、デジタルモードのFT8でも、今までとは格段に違う世界になりました。

今までは、-2ケタの信号が多かったのですが、このシステムにしてからは、

+信号が増え、-でも1ケタの信号ばかりになりました。信号レポートとしては

+10db以上持ち上がった感じです。ANTを上げた当日に、9エリア福井県から

立て続けに2局呼ばれたのが印象的です。(今までは存在は知っていましたが

全く入感しませんでした)

当面、シングル八木で運用してみて、徐々にグレードアップを図りたいと

思います。どこまで聞こえるか、今後が楽しみです。

430のFT8が賑やかな世界になりました。以前は赤い信号(+db)はありませんでした

こうなったという話題です。

12月に入って朝晩の冷え込みも厳しくなり、UHFの移動運用は、暫くの間

お休みして、固定運用に切り替えることにしました。

しかし、自宅はUHFを楽しむには最悪のロケーション。

一番局数の多い関東方面が、竹林や樹木で遮られてしまっています。

平野部なので、UHFの反射に使えそうな山や高層ビルも周囲にありません。

こうなると、高いアンテナタワーを立てるしか方法がありませんが、、、

何とか現状の環境のままで、UHFを楽しむ方法はないものか?

あれこれ考えて、敷地内で、電波が飛びそうな場所のロケハン探しを

することにしました。

こんなロケーションでも、工夫次第で430は飛ぶ!

まず、現状使用のアンテナは、家のすぐ隣にある物置に伸縮ポールを

立てて、そこに15EL八木を上げてあります。

ここは、シャックまでの同軸ケーブルが最短で済むので(約8m)、

UHFには有利なはずなのですが、肝心なロケーションは、南西方面に

高さ15mの竹林が広がっていて、とても電波が飛びそうに見えません。

実際、君津市にある鹿野山レピータ(438.06)はRS41のカスカスの信号で、

やっとアクセスできるものの、とてもQSOできるレベルではありません。

当然、それよりも遠い鴨川市の嶺岡山レピータ(438.02)は影も形も

ありません。

デジタルモードのFT8であれば、何とか静岡までは飛んで行くのですが…

今回は、この場所をあきらめて、15EL八木と伸縮ポールを手に持って、

敷地内をグルグルと歩き回りました。

そして、敷地ギリギリの竹林の隅で、南西方向に僅かに開けている場所を

見つけて、ANTを仮設置して50Wで送信してみました。

すると、鹿野山レピータがRS55で入感!これなら行けるかもと、嶺岡山

レピータにもアクセスを試みると、弱いながらも音声デジピータから

自分のエコーが返ってきました。固定から始めてのアクセスです!

しかしこの場所、本当にピンポイントで、少しでも場所を移動すると

アクセスできなくなってしまいます。理由は、竹林は何とかかわして

いるものの、境界の樹木が邪魔をして、電波を遮っているからです。

あと心配だったのは、同軸ケーブルの長さ。今回は昨年中古で入手した

4.5mのルーフタワーに伸縮ポールをつけて、さらに庭の菜園の畑を

迂回するように引き回さなければならないので、最低でも30mは必要!

一応、こんな場合もあろうかと事前に10DSFAケーブルを35mゲットして

おいたので、ちょうど間に合いました。ANTから直下プリアンプまでの

ケーブル長も含めると、シャックまで約40mの長さになります。こんなに

長いケーブルで大丈夫か?UHFでは打撃的とも思えるロスですが・・・

とにかく、やってみるしかないと、10DSFAの両端にNコネクタをつけて

(久しぶりに太い同軸ケーブルの加工で指が痛くなりました Hi)

ANT直下のプリアンプからRIGまでは中継無しに10DSFAを直結しました。

今回は、ローテータも設置してあるので室内からANTを回せます。

ANTを南西方向に向け、恐る恐るRIGに灯を入れてみると・・・

やった!鹿野山レピータがRS59+でアクセスできる。音声デジピータから

返ってくる自分の音声もノイズ無しで文句なしの信号です。次に嶺岡山の

レピータも試すと、こちらもRS57で入感!多少QSBがあり、鹿野山より

少し南の方が良いみたいです。

このビームで、大多喜のレピータ(438.20)もRS59++。さすがに大多喜は強い。

これで、固定から千葉の3つの音声デジピータが全てアクセス出来るように

なりました。上々の成果です。

長い同軸ケーブルで減衰を心配していたのですが、懸念は払拭されました。

それよりも今まで聞こえなかった所が入感するようになった事が大きいです。

事実、デジタルモードのFT8でも、今までとは格段に違う世界になりました。

今までは、-2ケタの信号が多かったのですが、このシステムにしてからは、

+信号が増え、-でも1ケタの信号ばかりになりました。信号レポートとしては

+10db以上持ち上がった感じです。ANTを上げた当日に、9エリア福井県から

立て続けに2局呼ばれたのが印象的です。(今までは存在は知っていましたが

全く入感しませんでした)

当面、シングル八木で運用してみて、徐々にグレードアップを図りたいと

思います。どこまで聞こえるか、今後が楽しみです。

430のFT8が賑やかな世界になりました。以前は赤い信号(+db)はありませんでした

第11話:プリアンプの増幅イメージ

最近、ローカル局より、プリアンプの増幅についての質問がありましたので、

この機会に、簡単ですが図解で説明したいと思います。

(図をクリックすると拡大表示します)

ここでは、上図のような一般的なシステム構成を考えてみます。

まず、プリアンプを入れない場合の信号の増幅イメージですが、

青色の部分が受信信号、それ以外が不要なノイズ成分を示しています。

この例では動作を分かりやすくするため、弱い受信信号を用いて説明します。

次に、プリアンプをアンテナ直下に入れた場合の増幅イメージを図示します。

最後に、プリアンプをリグの直後に入れた場合の増幅イメージを図示します。

プリアンプをトップ(ANT直下)に入れた場合と、ボトム(RIG直後)に入れた場合とでは、

まるっきり動作が異なることがご理解いただけると思います。

UHF帯のプリアンプでは、いかにノイズの中から弱い信号を浮き上がらせる事が

出来るかが重要なポイントとなります。(ノイズ自体を抑えることは困難なので、

受信信号が弱くなってしまう前にノイズを超える強い信号に増幅する、という考えです)

プリアンプをANT直下に入れる必要性とは、上記のような理由によるものです。

この機会に、簡単ですが図解で説明したいと思います。

(図をクリックすると拡大表示します)

ここでは、上図のような一般的なシステム構成を考えてみます。

まず、プリアンプを入れない場合の信号の増幅イメージですが、

青色の部分が受信信号、それ以外が不要なノイズ成分を示しています。

この例では動作を分かりやすくするため、弱い受信信号を用いて説明します。

次に、プリアンプをアンテナ直下に入れた場合の増幅イメージを図示します。

最後に、プリアンプをリグの直後に入れた場合の増幅イメージを図示します。

プリアンプをトップ(ANT直下)に入れた場合と、ボトム(RIG直後)に入れた場合とでは、

まるっきり動作が異なることがご理解いただけると思います。

UHF帯のプリアンプでは、いかにノイズの中から弱い信号を浮き上がらせる事が

出来るかが重要なポイントとなります。(ノイズ自体を抑えることは困難なので、

受信信号が弱くなってしまう前にノイズを超える強い信号に増幅する、という考えです)

プリアンプをANT直下に入れる必要性とは、上記のような理由によるものです。

第10話:同軸ケーブルで作る2分配器 (144/430MHz 2バンド用)

V/UHFでは、八木ANTを2本並べたもの(スタック八木)が多く見られます。

スタック八木に給電するには、2分配器を用いるわけですが、これには次の2つの方法があります。

①同軸管を使った分配器(ANTへの給電には分配器以外に2本の同軸ケーブルが必要)

②同軸ケーブルだけで構成した分配器(ANTへの給電にはこれだけで良い)

①はメーカー製のスタック八木に最初から付属しているもので、単体でも販売していますが

非常に高価です。

②は一部のメーカーがスタック化キットとしてオプション販売しているものです。

同軸管を使った分配器は、ロスが少ない点で性能は良いのですが、加工精度が要求される

ため、自作にはハードルが高いといえます。

その点、同軸ケーブルだけで構成した分配器は、安価で作れてそこそこの性能が出せるので

自作向きなのですが、計算通りに作ってもうまく動作しないケースが多いようです。

実際、私も過去に教科書通りに何本か作ってみましたが、全てSWRが下がらず失敗でした。

今回、②のタイプでメーカー製のものを参考に、自分なりにアレンジして軽量化したものを

製作したところ、成果がありましたので発表します。

参考にしたのは、第一電波工業のSS770Rという144/430MHz用のスタックケーブルです。

実は、今回の製作のきっかけになったのは、

私は普段、移動用に同社の八木ANTを愛用していますが、シングル八木の飛びをもう少し

UPしたいという思いから、スタック八木にするための分配器を購入したのですが、

これが太いケーブル(7C2V)で予想外の重量があり、またケーブル自体も硬くて取り回しが

難しく、移動には不向きな事がわかったので、使用を断念しました。

さて、このスタックケーブルを何とか軽量化できないものか。

物置を漁っていたところ、CS(衛星TV)に使ったケーブルの余りが出てきました。

S-4C-FVというもので、減衰量が少なく、絶縁体が発泡スチロールなので柔軟軽量で、

特性インピーダンスも7C2Vと同じ75Ωです。

今回はこのケーブルを使って製作することにします。

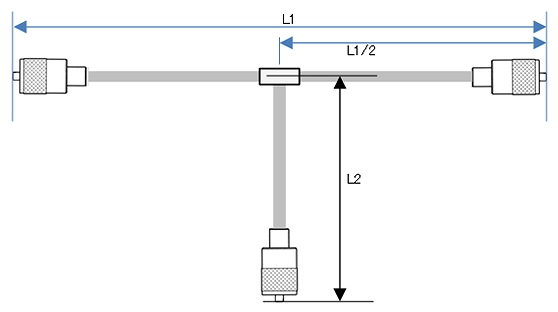

まず最初に、SS770Rの寸法を調べて考察してみます。

全長は2142mm、使用ケーブルは7C2Vで短縮率は0.67です。

Qマッチ整合ですから、半分(1071mm)が目的周波数の1/4λ×奇数倍になっている筈です。

実際には、1071mmは145MHzの1/4λ×0.67×3.090、435MHzの1/4λ×0.67×9.271、なので

ぴったり奇数倍になっていませんが、これは50Ωに整合させるためのQマッチの計算を

75Ωで行っているためで、ぴったり奇数倍にするとSWR1.0にはなりません。(Qマッチの

計算式は多くのHPにありますので、ここでは触れません)

これを元に、S-4C-FVを使った場合の寸法を割り出します。

S-4C-FVの短縮率は、メーカーの公表値で0.78とあります。

上の式に当てはめるて計算すると、半分の長さ(スタックケーブルの全長の中点)は

145MHzの1/4λ×0.78×3.090=1247mm

435MHzの1/4λ×0.78×9.271=1247mm

なので、全長は2494mmとします。

製作のコツは、この寸法を忠実に守ること、この1点だけです。

ケーブルは、真っすぐに伸ばして、所々養生テープで固定しておきましょう。

全長の半分点(スタックケーブルの全長の中点)は特に重要です。この位置がずれていると、

ケーブルの先端の給電がアンバランスになっていまい、均等に電力が分配されません。

図1の絵で、L1が2494mm、L1/2のポイントが1247mmになります。

今回は、移動用に特化して軽量化を図ったので、無線機側からの50Ωケーブル(L2)を

スタックケーブル中点へ接続する方法は、T型コネクタを用いずに、ハンダ直付けと

しました。

L2のケーブル長さは任意ですが、できれば使用周波数の1/4λ×短縮率×偶数倍になるように

すればOKです。私の場合はプリアンプを接続する都合上、短めの560mmにしました。

ちなみに、このケーブルシステム全体での430MHzでの減衰量は、計算で0.53dbです。

ケーブルシステムが完成したら、思惑通りの性能が出ているか、実際の特性を測ってみます。

(図2参照)

結果は、

MHz| (1)でのPOWER |(1)でのSWR| (A)でのPOWER | (B)でのPOWER

430| 6.0 |1.13 |3.6 |3.5

431| 6.0 |1.15 |3.6 |3.5

432| 6.0 |1.18 |3.6 |3.5

433| 6.0 |1.20 |3.6 |3.5

434| 6.0 |1.22 |3.6 |3.5

435| 6.0 |1.26 |3.6 |3.5

436| 6.0 |1.30 |3.6 |3.6

437| 6.0 |1.33 |3.6 |3.6

438| 6.0 |1.38 |3.6 |3.6

439| 6.0 |1.40 |3.5 |3.5

144| 18 |1.02 |11 | 8

145| 18 |1.01 |11 | 8

146| 17 |1.01 |10 | 7.5

となり、スタックケーブルとしての役割をはたしています。

(移動運用での使用感も、期待通りの動作をしています)

※バンド内、SWR<1.5に納まっている。

※430MHzは低い周波数にSWR最低点があるようだ。(430より下?)

※2つの終端型電力計の誤差はあると思うが、分配器の電力ロスは問題なさそう。

※SWR計でのPOWERが少ないのは、校正が甘いため。(実際は(A)+(B)が正しい

図1 ケーブルシステムの外観(今回製作したものは、真ん中の四角いコネクタは無い)

図2 測定環境

スタック八木に給電するには、2分配器を用いるわけですが、これには次の2つの方法があります。

①同軸管を使った分配器(ANTへの給電には分配器以外に2本の同軸ケーブルが必要)

②同軸ケーブルだけで構成した分配器(ANTへの給電にはこれだけで良い)

①はメーカー製のスタック八木に最初から付属しているもので、単体でも販売していますが

非常に高価です。

②は一部のメーカーがスタック化キットとしてオプション販売しているものです。

同軸管を使った分配器は、ロスが少ない点で性能は良いのですが、加工精度が要求される

ため、自作にはハードルが高いといえます。

その点、同軸ケーブルだけで構成した分配器は、安価で作れてそこそこの性能が出せるので

自作向きなのですが、計算通りに作ってもうまく動作しないケースが多いようです。

実際、私も過去に教科書通りに何本か作ってみましたが、全てSWRが下がらず失敗でした。

今回、②のタイプでメーカー製のものを参考に、自分なりにアレンジして軽量化したものを

製作したところ、成果がありましたので発表します。

参考にしたのは、第一電波工業のSS770Rという144/430MHz用のスタックケーブルです。

実は、今回の製作のきっかけになったのは、

私は普段、移動用に同社の八木ANTを愛用していますが、シングル八木の飛びをもう少し

UPしたいという思いから、スタック八木にするための分配器を購入したのですが、

これが太いケーブル(7C2V)で予想外の重量があり、またケーブル自体も硬くて取り回しが

難しく、移動には不向きな事がわかったので、使用を断念しました。

さて、このスタックケーブルを何とか軽量化できないものか。

物置を漁っていたところ、CS(衛星TV)に使ったケーブルの余りが出てきました。

S-4C-FVというもので、減衰量が少なく、絶縁体が発泡スチロールなので柔軟軽量で、

特性インピーダンスも7C2Vと同じ75Ωです。

今回はこのケーブルを使って製作することにします。

まず最初に、SS770Rの寸法を調べて考察してみます。

全長は2142mm、使用ケーブルは7C2Vで短縮率は0.67です。

Qマッチ整合ですから、半分(1071mm)が目的周波数の1/4λ×奇数倍になっている筈です。

実際には、1071mmは145MHzの1/4λ×0.67×3.090、435MHzの1/4λ×0.67×9.271、なので

ぴったり奇数倍になっていませんが、これは50Ωに整合させるためのQマッチの計算を

75Ωで行っているためで、ぴったり奇数倍にするとSWR1.0にはなりません。(Qマッチの

計算式は多くのHPにありますので、ここでは触れません)

これを元に、S-4C-FVを使った場合の寸法を割り出します。

S-4C-FVの短縮率は、メーカーの公表値で0.78とあります。

上の式に当てはめるて計算すると、半分の長さ(スタックケーブルの全長の中点)は

145MHzの1/4λ×0.78×3.090=1247mm

435MHzの1/4λ×0.78×9.271=1247mm

なので、全長は2494mmとします。

製作のコツは、この寸法を忠実に守ること、この1点だけです。

ケーブルは、真っすぐに伸ばして、所々養生テープで固定しておきましょう。

全長の半分点(スタックケーブルの全長の中点)は特に重要です。この位置がずれていると、

ケーブルの先端の給電がアンバランスになっていまい、均等に電力が分配されません。

図1の絵で、L1が2494mm、L1/2のポイントが1247mmになります。

今回は、移動用に特化して軽量化を図ったので、無線機側からの50Ωケーブル(L2)を

スタックケーブル中点へ接続する方法は、T型コネクタを用いずに、ハンダ直付けと

しました。

L2のケーブル長さは任意ですが、できれば使用周波数の1/4λ×短縮率×偶数倍になるように

すればOKです。私の場合はプリアンプを接続する都合上、短めの560mmにしました。

ちなみに、このケーブルシステム全体での430MHzでの減衰量は、計算で0.53dbです。

ケーブルシステムが完成したら、思惑通りの性能が出ているか、実際の特性を測ってみます。

(図2参照)

結果は、

MHz| (1)でのPOWER |(1)でのSWR| (A)でのPOWER | (B)でのPOWER

430| 6.0 |1.13 |3.6 |3.5

431| 6.0 |1.15 |3.6 |3.5

432| 6.0 |1.18 |3.6 |3.5

433| 6.0 |1.20 |3.6 |3.5

434| 6.0 |1.22 |3.6 |3.5

435| 6.0 |1.26 |3.6 |3.5

436| 6.0 |1.30 |3.6 |3.6

437| 6.0 |1.33 |3.6 |3.6

438| 6.0 |1.38 |3.6 |3.6

439| 6.0 |1.40 |3.5 |3.5

144| 18 |1.02 |11 | 8

145| 18 |1.01 |11 | 8

146| 17 |1.01 |10 | 7.5

となり、スタックケーブルとしての役割をはたしています。

(移動運用での使用感も、期待通りの動作をしています)

※バンド内、SWR<1.5に納まっている。

※430MHzは低い周波数にSWR最低点があるようだ。(430より下?)

※2つの終端型電力計の誤差はあると思うが、分配器の電力ロスは問題なさそう。

※SWR計でのPOWERが少ないのは、校正が甘いため。(実際は(A)+(B)が正しい

図1 ケーブルシステムの外観(今回製作したものは、真ん中の四角いコネクタは無い)

図2 測定環境

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0506) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/231

160m : 13/14

80m : 81/93

40m : 139/156

30m : 131/151

20m : 124/144

17m : 138/157

15m : 147/167

12m : 122/143

10m : 139/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0506) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/231

160m : 13/14

80m : 81/93

40m : 139/156

30m : 131/151

20m : 124/144

17m : 138/157

15m : 147/167

12m : 122/143

10m : 139/157

カテゴリー

最新記事

(07/26)

(06/26)

(05/28)

(05/25)

(05/15)