BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 UHFが好きで、主に九十九里エリアでお手軽移動運用中。 ※blogというより備忘録なので、日記になってません(笑)

カテゴリー「アマチュア無線 - アンテナ」の記事一覧

- 2024.06.12 第83話:実家から17mデビュー

- 2024.06.11 第82話:屋根より低いワイヤーANTが好調

- 2023.09.21 第71話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (2)

- 2023.09.01 第70話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (1)

- 2023.06.26 第67話:MFJ-962D 導入 (2)

第83話:実家から17mデビュー

前回記事からの続きになります。

10m/12m/15m用に上げたデルタループですが、

15mで好成績だったので、更に低い周波数(17m)にも

トライしてみました。

上図の通り、給電用の平行2線のワイヤーを1m延長し、

ヘアピンループでマッチングを取る方式です。

設計寸法は、1λの長さが18MHz(17m) - 21MHz(15m) で2m不足するので、

この不足分を平行2線(1m×2)を追加することで補ってやります。

あとは同軸ケーブルの給電部を追加した平行2線上でスライドさせ、

目的周波数(18.1MHz)でSWR最低点を探します。

私の場合、目的周波数で同調は取れましたが、SWR=2.0でしたので

給電点では50Ωより低いインピーダンスになっていると想定し、

マッチングを取るためにヘアピンループを追加しました。

ヘアピンループの長さは任意に調整できるものが良いのですが、

私の場合は手元にあったワニグチクリップ付きのショートケーブルを用いました。

この状態でSWR=1.5になりましたので、とりあえずこれでOKとしました。

早速FT8で運用してみましたが、国内、DX(AS,NA,SA,AF)にもそこそこ使えるようです。

この場所からはANTスペースと受信ノイズの問題でHFの運用が厳しかったのですが、

初めての17mデビューになりました。

10m/12m/15m用に上げたデルタループですが、

15mで好成績だったので、更に低い周波数(17m)にも

トライしてみました。

上図の通り、給電用の平行2線のワイヤーを1m延長し、

ヘアピンループでマッチングを取る方式です。

設計寸法は、1λの長さが18MHz(17m) - 21MHz(15m) で2m不足するので、

この不足分を平行2線(1m×2)を追加することで補ってやります。

あとは同軸ケーブルの給電部を追加した平行2線上でスライドさせ、

目的周波数(18.1MHz)でSWR最低点を探します。

私の場合、目的周波数で同調は取れましたが、SWR=2.0でしたので

給電点では50Ωより低いインピーダンスになっていると想定し、

マッチングを取るためにヘアピンループを追加しました。

ヘアピンループの長さは任意に調整できるものが良いのですが、

私の場合は手元にあったワニグチクリップ付きのショートケーブルを用いました。

この状態でSWR=1.5になりましたので、とりあえずこれでOKとしました。

早速FT8で運用してみましたが、国内、DX(AS,NA,SA,AF)にもそこそこ使えるようです。

この場所からはANTスペースと受信ノイズの問題でHFの運用が厳しかったのですが、

初めての17mデビューになりました。

PR

第82話:屋根より低いワイヤーANTが好調

前回の記事でFT4GLとのQSOに成功したデルタループANTです。

ご覧の通り、2Fのベランダに釣竿ポール(6m)を設置して、ワイヤーを三角形に

張っています。

写真1:全景

写真2:①の部分のクローズアップ。

下に垂れている平行二線は百均のアルミワイヤーです。(写真6の右)

写真3:②の部分のクローズアップ

黄色いステー線は、水糸と呼ばれる測量用の糸です。(写真6の上)

バインド部分は耐候性の結束バンドです。(写真6の左)

写真4:同軸ケーブルの給電部の様子。

平行二線のオープンワイヤーの途中から給電しています。

写真5:ワイヤー(ビニール線)は22AWGと非常に細いものです

導体外径(mm):0.8

仕上外径(mm):2.5

写真6:小道具たち

運用時間の都合で21MHzしか使っていませんが、昨夜もZS(南アフリカ)と

立て続けに4局とQSOできました。まるで先日の14MHzを見ているみたいです。

1430 ZS6KOB -14/-16

1436 ZS6MFA -10/-04

1438 ZS5GJK -15/-08

1455 ZS6KED -15/-16

こんな簡単なANTですから流石にJAのDXerのように強いレポートは貰えませんが

屋根より低いワイヤーANTでこれだけ飛んでくれれば上等です!

ご覧の通り、2Fのベランダに釣竿ポール(6m)を設置して、ワイヤーを三角形に

張っています。

写真1:全景

写真2:①の部分のクローズアップ。

下に垂れている平行二線は百均のアルミワイヤーです。(写真6の右)

写真3:②の部分のクローズアップ

黄色いステー線は、水糸と呼ばれる測量用の糸です。(写真6の上)

バインド部分は耐候性の結束バンドです。(写真6の左)

写真4:同軸ケーブルの給電部の様子。

平行二線のオープンワイヤーの途中から給電しています。

写真5:ワイヤー(ビニール線)は22AWGと非常に細いものです

導体外径(mm):0.8

仕上外径(mm):2.5

写真6:小道具たち

運用時間の都合で21MHzしか使っていませんが、昨夜もZS(南アフリカ)と

立て続けに4局とQSOできました。まるで先日の14MHzを見ているみたいです。

1430 ZS6KOB -14/-16

1436 ZS6MFA -10/-04

1438 ZS5GJK -15/-08

1455 ZS6KED -15/-16

こんな簡単なANTですから流石にJAのDXerのように強いレポートは貰えませんが

屋根より低いワイヤーANTでこれだけ飛んでくれれば上等です!

第71話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (2)

前回の記事の続きです。

"BJY-Special" と "J型ANT" について、私が実際に製作した寸法とSWRを測定データとして

表にまとめましたので、ご紹介させていただきます。

※図表をクリックすると拡大します。

a, a1, a2 のワイヤーは、すべてΦ1.25mmのビニール被覆線(VFF 1.25mm2)です。

b のスタブは、下側の調整部分(c, dの部分)がΦ1.2mmのアルミワイヤー、それ以外は

aと同じΦ1.25mmのビニール被覆線(VFF 1.25mm2)です。

調整部分は、どのバンドでも1mの長さで済みます。

b のスタブの2線間の間隔(e)は、どのバンドも一律で26mmです。

26mmの間隔は、ラフでかまいません。

(1.2mmのワイヤを26mm間隔で2線にすることにより、特性インピーダンスが450Ωのハシゴフィーダーになります)

(次回に続く)

"BJY-Special" と "J型ANT" について、私が実際に製作した寸法とSWRを測定データとして

表にまとめましたので、ご紹介させていただきます。

※図表をクリックすると拡大します。

a, a1, a2 のワイヤーは、すべてΦ1.25mmのビニール被覆線(VFF 1.25mm2)です。

b のスタブは、下側の調整部分(c, dの部分)がΦ1.2mmのアルミワイヤー、それ以外は

aと同じΦ1.25mmのビニール被覆線(VFF 1.25mm2)です。

調整部分は、どのバンドでも1mの長さで済みます。

b のスタブの2線間の間隔(e)は、どのバンドも一律で26mmです。

26mmの間隔は、ラフでかまいません。

(1.2mmのワイヤを26mm間隔で2線にすることにより、特性インピーダンスが450Ωのハシゴフィーダーになります)

(次回に続く)

第70話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (1)

皆様、いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回からしばらくの間、アンテナに関する記事を書いてみたいと思います。

稚拙な文章で申し訳ありませんが、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

まず最初にご紹介するアンテナは、私が今年からHF帯のハイバンドで

DX-QSOメインに使っている、ハンドメイドのワイヤーアンテナです。

このアンテナを、従来のアンテナを用いて簡潔に表現するならば、

「J型ANTに、もう1本水平エレメントを追加したもの」とか、

「ツェップANTをダブルエレメントにして、片方のエレメントを垂直にしたもの」

と言えます。

しかし、このアンテナは単にこの説明だけに留まらず、数々の特長を持っています。

まずは、全体のイメージ図を示します。

名称に関しては、国内外のwebを一通り検索してみましたが、このアンテナと

同じタイプの類例が見当たらないため、仮称として

◆特長

・(1) HF帯ハイバンド(14/18/21/24/28MHz)向きです。

・(2) 超ローコストで、簡単な構造です。

・(3) 同軸ケーブルで直に給電できます。

・(4) 調整が楽で、しかもSWRが完全に1.0になります。

・(5) 比較的、広帯域です。(SWR<1.5の帯域幅が広い)

◆性能

・(6) 同一の高さに設置したGPやDPに比べて、電離層反射(DX通信)において

飛び/受け が優れています。

◆弱点

・(7) 大きさの関係で、10MHz以下の周波数は製作に適しません。

逆に高い周波数はUHFの430MHzでも実験済みです。

・(8) 構造上、シングルバンドでしか運用できません。

・(9) λ/4のスタブの部分がオープンフィーダー(はしごフィーダー)であるゆえ、

次に掲げる弱点があります。

・(9-1) はしごフィーダーの製作がやや面倒。(慣れてしまえば問題なし)

・(9-2) 雨の日はSWRが悪化します。(SWR<1.5の範囲内ですが)

・(9-3) はしごフィーダーの部分は金属物からなるべく離す必要があります。

これらを(1)から順番に、補足説明します。

(1)私が今年初めに作ったのは、28MHz用でした。その後、24MHz→21MHz→18MHz→

14MHzと段々低い周波数にQSYして、各バンドで交信実績を重ねました。その成果は

素晴しく、これら全てのバンドでDXCC100をCFM、28MHzでWASをCFMしました。

因みに、全て同一のポール(長さ12m)を使っていますので、ANTトップの高さは12m、

つまり、28MHzは給電点が12-5-2.5=4.5mH、24MHzは12-6-3=3mH、21MHzは

12-7-3.5=1.5mH (!) いかに低い高さで実用になっているのがお分かり頂けるでしょうか。

(2)基本的にワイヤー(ビニール線と、調整用のアルミ線が少々)だけなので、¥5000で

お釣りが来ます。

(3)一般にツェップANTはANTカプラー、J型ANTは200~300Ω(4:1や6:1のバラン)を介して

同軸ケーブルに給電する方法が本に載っていますが、このANTではバランは一切不要で、

50Ωの同軸ケーブルで直に給電することに成功しています。

(4)一般にDPなどはエレメントの長さで調整するので、ANTの上げ下げが重労働になります。

しかしこのANTではエレメントは一切弄らず、スタブの部分で調整するので、手元に

近い場所で調整作業が可能になります。しかもスタブからは電波の発射は基本的に無い

ので、調整部分は高さ1mであっても実用になります。

SWRの調整方法は、後述する手順さえ間違わなければ、2ステップで完了します。

ただし、ANTアナライザーは必須です。昔ながらの電波を出しながらSWR計だけで

調整する方法は、このANTにとっては辛いものがあります。

(5)一般にツェップANTやJ型ANTは、使用可能な周波数帯域が狭いのですが、このANTでは

それらの欠点を補って広帯域を実現しています。

(6)主に地上波通信を利用するVHFでは、相手局のANTの偏波面によって、GPとDPでは

信号強度にかなりの差があるので一概には比較ができません。

一方、主に電離層反射を利用するDX局の場合、電離層反射によって偏波面が変化するので

GPでもDPでも同じ条件になります。これらのANTを使っている局との比較では、

私のBJY Specialの方が多少良い成績となっています。(※FT8モードではいつも常連で

QRVしている局が大勢います。これらの局の中から、私の近隣の(千葉や東京の)局で、

ANT設備の情報をあらかじめ頭の中にINPUTしておくと、同じDX局をこれらの局と私が

同時に呼んだ場合に、優劣がわかるようになります)

(7)10MHzだと垂直エレメントが15mにもなり、これをある程度の高さに上げるとなると

実用的ではありません。430MHzの実験は単純にλ/4のスタブがHFと同じ450Ωの

はしごフィーダーで作れるかどうか興味があったので家の中で作ってみましたが、

ちゃんと動作して室内ANTでも実用になりました。ただ144MHzや430MHzは、他に

もっと簡単で高性能なANTが沢山ありますので、このANTはあくまで実験用です。

(8)マルチバンド化は究極のテーマです。エレメントの方は周波数毎のトラップコイルで

何とかなりますが、問題はスタブです。ATUを使えば解決できるかもしれません。

(9-1)はしごフィーダーに使うセパレータをあらかじめ加工しておけば、製作が楽になります。

(9-2)小雨であればあまり変化しませんが、大雨であれば1.5を超えることもあります。

(9-3)金属製のマストやカーボン釣り竿のマストは適していません。

グラスファイバー製のマストであればベストです。

◆動作原理

このアンテナを作る上で基礎にした2種類のANTを、以下に簡単に紹介します。

J型ANTは、アンテナハンドブック等の本に、VHF用のANTとして紹介されています。

ツェップANTは、HF用のANTとして大昔から存在する、End-Fed(端給電)のANTです。

この2つのANTが、実は動作原理が同一であることは、以前の記事(第45話)で紹介しました。

ツェップANTは、エレメントをダブル(2対)にすることで、電流位相が揃ったコリニア

動作になり、利得がUPすることが知られています。

ただ、8の字指向性はシングルに比べるとビームがシャープになり、回転機構にしないと

相手局の方向によっては思ったような利得が得られません。

また、水平系のANTのため、地上高が低いと打ち上げ角が高くなり、DXに適しません。

一方、J型ANTの方は、エレメントが垂直で、なおかつGPに比べて電流腹が高い位置に

あるため(※給電高さを同一とした場合)、地上高が低くてもDX向きのANTになります。

余談になりますが、J型ANTの紹介記事ではたいがい、"構造が簡単な割には良く飛ぶ"

と書いてあるだけで、何故良く飛ぶのか、その理由については言及していませんが、

私のこれまでの実験結果から、「電流腹の位置が高いこと」「エレメントが垂直であること」

が大きな理由だと感じます。

今回ご紹介するANTは、ダブルツェップANTとJ型ANTの"いいとこ取り"をしたANTです。

つまり、エレエメントをダブルにしたことで利得がUPするのと、片方のエレメントを

垂直にしたことで電流腹が高くなり、ビームは8の字ではなくほぼ無指向性になるため、

DX向きの「八方美人」のANTだと言えます。

◆給電方法

給電方法については、ツェップANTではλ/4のスタブとは規定しておらず、昔の本では

たいがいオープンフィーダーを延々と送信機の後ろまで引っ張って来て、ANTカプラで

整合を取るやり方で紹介されています。

※現在主流の「ツェップライク」ANTは給電方法が全く異なりますので、割愛します。

J型ANTでは明確にλ/4のスタブ(末端を短絡したショートスタブ)を規定していて、

その末端近くで同軸ケーブルを直に給電しています。

私もJ型ANTの方式を模倣し、調整には同軸ケーブルの給電位置やスタブの長さを

カット&トライしてSWRを追い込んでいましたが、結構時間がかかりました。

(これについては第46話に詳細な説明があります)

J型ANTを実験している方の方々のwebも拝見しましたが、私と同様に皆さん調整には

苦労されている様子でした。

何回か実験を繰り返しているうちに、"スタブ全体の長さはλ/4ぴったりの長さに

しておいて、短絡位置を調整するショートバーをつけたら良いのではないか?"

と頭の中で閃きました。スタブの長さは、短縮率を考えたら常識的にλ/4より短く

なることが予想されますし、仮に設置高が低いため低い周波数で共振していたと

しても、周波数を上げるためには同軸ケーブルの位置とショートバーの位置を

内側にずらせば良いので、調整範囲は必ずλ/4の長さの範囲内に収まるはずです。

さっそく実践でやってみたところ、これが大成功でした!

スタブの長さを固定化したことにより、スタブのカット&トライ作業から解放され、

(1)同軸ケーブルの給電位置をスライドして中心周波数でSWRのディップ点を探し、

(2)ショートバーの位置をスライドしてSWRの最低点を求める

という2つの手順で短時間に調整が終了するようになりました。

しかも1度調整点をマークしておいて、次回同じANTを再設置した際に、マーク位置に

同軸ケーブルとショートバーを繋げば、無調整で低SWRになることがわかりました。

つまりこのやり方は高い再現性があることが証明されました。

さらに、実験の過程で、エレメントをダブルにした効果により、SWRが更に低くなる

(SWR=1.0)のと、SWR<1.5の範囲の帯域幅が広くなる(シングルに比べほぼ倍になる)

ことを発見しました。

※この考察については、少々理屈っぱくなりますので後の記事で改めて書くことにします。

次回は、このアンテナの製作編です。各バンド毎にデータを用いてご紹介する予定です。

今回からしばらくの間、アンテナに関する記事を書いてみたいと思います。

稚拙な文章で申し訳ありませんが、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

まず最初にご紹介するアンテナは、私が今年からHF帯のハイバンドで

DX-QSOメインに使っている、ハンドメイドのワイヤーアンテナです。

このアンテナを、従来のアンテナを用いて簡潔に表現するならば、

「J型ANTに、もう1本水平エレメントを追加したもの」とか、

「ツェップANTをダブルエレメントにして、片方のエレメントを垂直にしたもの」

と言えます。

しかし、このアンテナは単にこの説明だけに留まらず、数々の特長を持っています。

まずは、全体のイメージ図を示します。

名称に関しては、国内外のwebを一通り検索してみましたが、このアンテナと

同じタイプの類例が見当たらないため、仮称として

「BJYスペシャル」アンテナ

と呼ぶことにしました。◆特長

・(1) HF帯ハイバンド(14/18/21/24/28MHz)向きです。

・(2) 超ローコストで、簡単な構造です。

・(3) 同軸ケーブルで直に給電できます。

・(4) 調整が楽で、しかもSWRが完全に1.0になります。

・(5) 比較的、広帯域です。(SWR<1.5の帯域幅が広い)

◆性能

・(6) 同一の高さに設置したGPやDPに比べて、電離層反射(DX通信)において

飛び/受け が優れています。

◆弱点

・(7) 大きさの関係で、10MHz以下の周波数は製作に適しません。

逆に高い周波数はUHFの430MHzでも実験済みです。

・(8) 構造上、シングルバンドでしか運用できません。

・(9) λ/4のスタブの部分がオープンフィーダー(はしごフィーダー)であるゆえ、

次に掲げる弱点があります。

・(9-1) はしごフィーダーの製作がやや面倒。(慣れてしまえば問題なし)

・(9-2) 雨の日はSWRが悪化します。(SWR<1.5の範囲内ですが)

・(9-3) はしごフィーダーの部分は金属物からなるべく離す必要があります。

これらを(1)から順番に、補足説明します。

(1)私が今年初めに作ったのは、28MHz用でした。その後、24MHz→21MHz→18MHz→

14MHzと段々低い周波数にQSYして、各バンドで交信実績を重ねました。その成果は

素晴しく、これら全てのバンドでDXCC100をCFM、28MHzでWASをCFMしました。

因みに、全て同一のポール(長さ12m)を使っていますので、ANTトップの高さは12m、

つまり、28MHzは給電点が12-5-2.5=4.5mH、24MHzは12-6-3=3mH、21MHzは

12-7-3.5=1.5mH (!) いかに低い高さで実用になっているのがお分かり頂けるでしょうか。

(2)基本的にワイヤー(ビニール線と、調整用のアルミ線が少々)だけなので、¥5000で

お釣りが来ます。

(3)一般にツェップANTはANTカプラー、J型ANTは200~300Ω(4:1や6:1のバラン)を介して

同軸ケーブルに給電する方法が本に載っていますが、このANTではバランは一切不要で、

50Ωの同軸ケーブルで直に給電することに成功しています。

(4)一般にDPなどはエレメントの長さで調整するので、ANTの上げ下げが重労働になります。

しかしこのANTではエレメントは一切弄らず、スタブの部分で調整するので、手元に

近い場所で調整作業が可能になります。しかもスタブからは電波の発射は基本的に無い

ので、調整部分は高さ1mであっても実用になります。

SWRの調整方法は、後述する手順さえ間違わなければ、2ステップで完了します。

ただし、ANTアナライザーは必須です。昔ながらの電波を出しながらSWR計だけで

調整する方法は、このANTにとっては辛いものがあります。

(5)一般にツェップANTやJ型ANTは、使用可能な周波数帯域が狭いのですが、このANTでは

それらの欠点を補って広帯域を実現しています。

(6)主に地上波通信を利用するVHFでは、相手局のANTの偏波面によって、GPとDPでは

信号強度にかなりの差があるので一概には比較ができません。

一方、主に電離層反射を利用するDX局の場合、電離層反射によって偏波面が変化するので

GPでもDPでも同じ条件になります。これらのANTを使っている局との比較では、

私のBJY Specialの方が多少良い成績となっています。(※FT8モードではいつも常連で

QRVしている局が大勢います。これらの局の中から、私の近隣の(千葉や東京の)局で、

ANT設備の情報をあらかじめ頭の中にINPUTしておくと、同じDX局をこれらの局と私が

同時に呼んだ場合に、優劣がわかるようになります)

(7)10MHzだと垂直エレメントが15mにもなり、これをある程度の高さに上げるとなると

実用的ではありません。430MHzの実験は単純にλ/4のスタブがHFと同じ450Ωの

はしごフィーダーで作れるかどうか興味があったので家の中で作ってみましたが、

ちゃんと動作して室内ANTでも実用になりました。ただ144MHzや430MHzは、他に

もっと簡単で高性能なANTが沢山ありますので、このANTはあくまで実験用です。

(8)マルチバンド化は究極のテーマです。エレメントの方は周波数毎のトラップコイルで

何とかなりますが、問題はスタブです。ATUを使えば解決できるかもしれません。

(9-1)はしごフィーダーに使うセパレータをあらかじめ加工しておけば、製作が楽になります。

(9-2)小雨であればあまり変化しませんが、大雨であれば1.5を超えることもあります。

(9-3)金属製のマストやカーボン釣り竿のマストは適していません。

グラスファイバー製のマストであればベストです。

◆動作原理

このアンテナを作る上で基礎にした2種類のANTを、以下に簡単に紹介します。

J型ANTは、アンテナハンドブック等の本に、VHF用のANTとして紹介されています。

ツェップANTは、HF用のANTとして大昔から存在する、End-Fed(端給電)のANTです。

この2つのANTが、実は動作原理が同一であることは、以前の記事(第45話)で紹介しました。

ツェップANTは、エレメントをダブル(2対)にすることで、電流位相が揃ったコリニア

動作になり、利得がUPすることが知られています。

ただ、8の字指向性はシングルに比べるとビームがシャープになり、回転機構にしないと

相手局の方向によっては思ったような利得が得られません。

また、水平系のANTのため、地上高が低いと打ち上げ角が高くなり、DXに適しません。

一方、J型ANTの方は、エレメントが垂直で、なおかつGPに比べて電流腹が高い位置に

あるため(※給電高さを同一とした場合)、地上高が低くてもDX向きのANTになります。

余談になりますが、J型ANTの紹介記事ではたいがい、"構造が簡単な割には良く飛ぶ"

と書いてあるだけで、何故良く飛ぶのか、その理由については言及していませんが、

私のこれまでの実験結果から、「電流腹の位置が高いこと」「エレメントが垂直であること」

が大きな理由だと感じます。

今回ご紹介するANTは、ダブルツェップANTとJ型ANTの"いいとこ取り"をしたANTです。

つまり、エレエメントをダブルにしたことで利得がUPするのと、片方のエレメントを

垂直にしたことで電流腹が高くなり、ビームは8の字ではなくほぼ無指向性になるため、

DX向きの「八方美人」のANTだと言えます。

◆給電方法

給電方法については、ツェップANTではλ/4のスタブとは規定しておらず、昔の本では

たいがいオープンフィーダーを延々と送信機の後ろまで引っ張って来て、ANTカプラで

整合を取るやり方で紹介されています。

※現在主流の「ツェップライク」ANTは給電方法が全く異なりますので、割愛します。

J型ANTでは明確にλ/4のスタブ(末端を短絡したショートスタブ)を規定していて、

その末端近くで同軸ケーブルを直に給電しています。

私もJ型ANTの方式を模倣し、調整には同軸ケーブルの給電位置やスタブの長さを

カット&トライしてSWRを追い込んでいましたが、結構時間がかかりました。

(これについては第46話に詳細な説明があります)

J型ANTを実験している方の方々のwebも拝見しましたが、私と同様に皆さん調整には

苦労されている様子でした。

何回か実験を繰り返しているうちに、"スタブ全体の長さはλ/4ぴったりの長さに

しておいて、短絡位置を調整するショートバーをつけたら良いのではないか?"

と頭の中で閃きました。スタブの長さは、短縮率を考えたら常識的にλ/4より短く

なることが予想されますし、仮に設置高が低いため低い周波数で共振していたと

しても、周波数を上げるためには同軸ケーブルの位置とショートバーの位置を

内側にずらせば良いので、調整範囲は必ずλ/4の長さの範囲内に収まるはずです。

さっそく実践でやってみたところ、これが大成功でした!

スタブの長さを固定化したことにより、スタブのカット&トライ作業から解放され、

(1)同軸ケーブルの給電位置をスライドして中心周波数でSWRのディップ点を探し、

(2)ショートバーの位置をスライドしてSWRの最低点を求める

という2つの手順で短時間に調整が終了するようになりました。

しかも1度調整点をマークしておいて、次回同じANTを再設置した際に、マーク位置に

同軸ケーブルとショートバーを繋げば、無調整で低SWRになることがわかりました。

つまりこのやり方は高い再現性があることが証明されました。

さらに、実験の過程で、エレメントをダブルにした効果により、SWRが更に低くなる

(SWR=1.0)のと、SWR<1.5の範囲の帯域幅が広くなる(シングルに比べほぼ倍になる)

ことを発見しました。

※この考察については、少々理屈っぱくなりますので後の記事で改めて書くことにします。

次回は、このアンテナの製作編です。各バンド毎にデータを用いてご紹介する予定です。

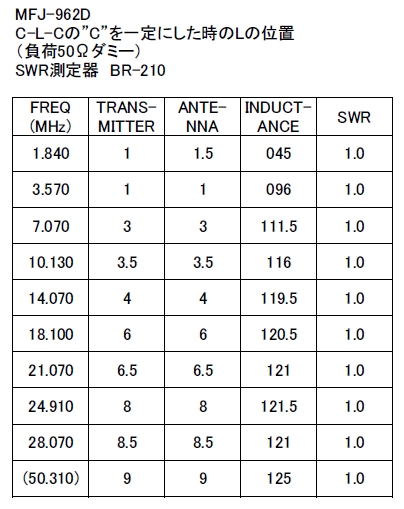

第67話:MFJ-962D 導入 (2)

先日より、同軸ケーブルで給電した7MHzのループアンテナにこのアンテナチューナーを使い始めていますが、なかなか優秀です。

特に、7MHz以外の周波数を無理やり乗せようとした場合、以前のチューナーでは調整がかなりクリチカルだったのが、このチューナーにしてからはすんなりSWRが下がるようになりました。

また、チューニングの仕方で進行波電力がかなり変化することがわかり、以前は単にSWRだけを注視していたのが、より高い効率で低いSWRを得るようにすることが重要だとわかりました。

6月は仕事の都合でほとんどQRVする時間が取れず、VU7、CE0はついに聞くことが出来なかったのですが、VP6Aは6/23にギリギリ間に合いました。

VP6A:デュシー島(20m)、ET3AA:エチオピア(20m)、いずれも7MHzのループANTにMFJ-962Dで無理やり14MHzを乗せてのQSOでした。14MHz用のANTが無かったので間に合わせの運用でしたが、いざという場合にはこれでも役に立ちます。

最後に、チューニング時の目安として、自分で作成した早見表を図示しておきます。

取説には2つのVC(TRANSMITTERとANTENNA)の大まかな位置は記載されているのですが、なぜかL(INDUCTANCE)の位置は言及していません。普通の使い方としてはまずINDUCTANCEを大体の所定の位置にセットしてからチューンを開始すると思われますので、この位置を予め知らないと不便です。

※各バンドの周波数はFT8の運用周波数付近としました。

※MFJ-962DのANT切替SWはCOAX1(不平衡出力)のポジションです。

※負荷は50Ωの終端型電力計です。(500MHzまでSWR1.0でフラットな特性の物です)

※SWRの測定はアンテナアナライザーを用いました。

※番外として仕様規格外の50MHzも測ってみました。(参考までに)

特に、7MHz以外の周波数を無理やり乗せようとした場合、以前のチューナーでは調整がかなりクリチカルだったのが、このチューナーにしてからはすんなりSWRが下がるようになりました。

また、チューニングの仕方で進行波電力がかなり変化することがわかり、以前は単にSWRだけを注視していたのが、より高い効率で低いSWRを得るようにすることが重要だとわかりました。

6月は仕事の都合でほとんどQRVする時間が取れず、VU7、CE0はついに聞くことが出来なかったのですが、VP6Aは6/23にギリギリ間に合いました。

VP6A:デュシー島(20m)、ET3AA:エチオピア(20m)、いずれも7MHzのループANTにMFJ-962Dで無理やり14MHzを乗せてのQSOでした。14MHz用のANTが無かったので間に合わせの運用でしたが、いざという場合にはこれでも役に立ちます。

最後に、チューニング時の目安として、自分で作成した早見表を図示しておきます。

取説には2つのVC(TRANSMITTERとANTENNA)の大まかな位置は記載されているのですが、なぜかL(INDUCTANCE)の位置は言及していません。普通の使い方としてはまずINDUCTANCEを大体の所定の位置にセットしてからチューンを開始すると思われますので、この位置を予め知らないと不便です。

※各バンドの周波数はFT8の運用周波数付近としました。

※MFJ-962DのANT切替SWはCOAX1(不平衡出力)のポジションです。

※負荷は50Ωの終端型電力計です。(500MHzまでSWR1.0でフラットな特性の物です)

※SWRの測定はアンテナアナライザーを用いました。

※番外として仕様規格外の50MHzも測ってみました。(参考までに)

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

カテゴリー

最新記事

(04/22)

(04/18)

(04/15)

(04/14)

(04/06)