BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 UHFが好きで、主に九十九里エリアでお手軽移動運用中。 ※blogというより備忘録なので、日記になってません(笑)

カテゴリー「アマチュア無線 - アンテナ」の記事一覧

- 2023.06.11 第65話:MFJ-962D 導入 (1)

- 2022.09.14 第50話:細長デルタループANT(28MHz用)の製作

- 2022.09.14 第49話:ウィンドムANTの製作(7/14/28MHz用)-実運用なし

- 2022.09.11 第48話:ロングワイヤーANT 4題

- 2022.09.10 第47話:7MHz用ツェップANTの製作(古典タイプ、50Ω直接給電) その3

第65話:MFJ-962D 導入 (1)

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

昨年秋にHFハイバンドをシングルバンドのワイヤーANTに替えて以来、

ATU(オートアンテナチューナー)を使わなくなって半年経ちました。

この間、手動式のありふれたアンテナチューナー(DAIWA CL-64)を使っていましたが、

古い製品のためWARCバンドのポジションがなく、SWRメーターもなく、

耐電力も200WPEPだったため、使い勝手は決して良くありませんでした。

特に10/18/24MHzに出る時は、前後のバンドに切り替えてみて

VCの調整範囲に入るようにトライする必要がありました。

(バンドスイッチとVCの目盛りが落書きだらけになりました・・・Hi)

そこで、何か適当なものはないか探していたところ、

以前から気になっていた標記の機種の中古品が手頃な価格で

売りに出ていたので、今回この機会に導入することにしました。

この機種は、バンドスイッチがありません。(コイルにバンド別のタップが出ていない)

その代りに、”ローラーインダクタ”という、従来のタップに相当する接点をローラーに

置き換えることで、コイルのLを連続可変できる機構になっています。

この”ローラーインダクタ”の機構に興味があったので、早速ケースを開けて中を覗いてみました。

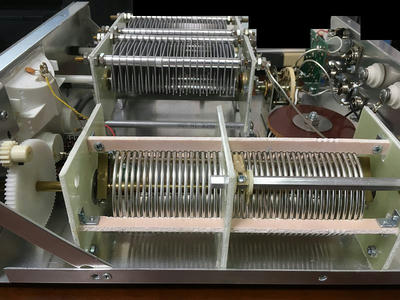

ケースを開けてみたところ

右側から見たところ

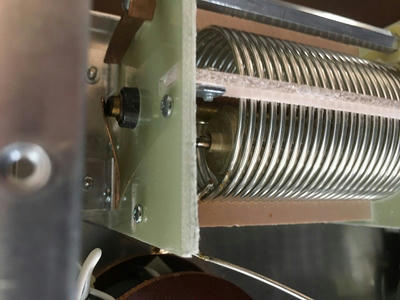

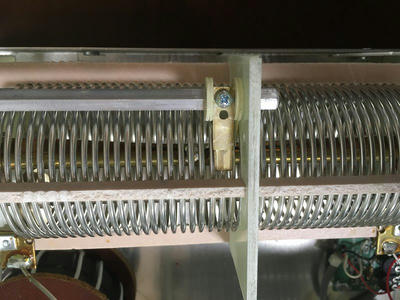

ローラーインダクタ。ローラーがコイル内側から回転します。

VCもギャップが広くて耐圧がありそう

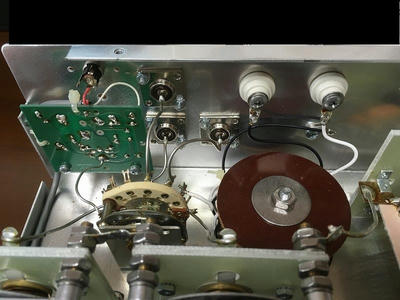

平行フィーダー用のバランが見えます

第1印象としては、

・ローラーインダクタの機構に感激しました。これはメカがきちんとした設計になっているから出来る技であって、自作はとても無理です。あわよくば真似しようとしても精度がないと接触不良で使い物になりません。

・2つのバリコンは大型で羽根のギャップが広く、ハイパワーでも信頼性がありそうです。

・平行フィーダー専用の外部端子があり、この入力は1:1の大型バランで内部に接続されますので、私のように平行フィーダを多用する局にとっては嬉しい限りです。外部端子もしっかりとした碍子で安心感があります。

・クロスニードルのメーターは一般的なものですが、私にとってはこの手のメーターを使うのは久しぶりなので楽しみです。

一方不満な点としては

・ローラーインダクタの回転軸のギアがしょぼい。バックラッシュも少しあります。もうちょっと剛性のあるものにして欲しいです。

・ローラーインダクタのダイヤルつまみは、大きさは十分ですが、早送りのツバは回すのに苦労します。昔の八重洲のFT-401のようにノブ式にしてほしいです。(因みに上位機種のMFJ-989Dでは最初からノブ式になっている)

・ダイヤルカウンターの目盛をもう少し細かくしてほしい。カウンター目盛り1に対してコイルのローラー位置の変化量が大きいので。

とまぁこんな感じですが、慣れればたぶん使い勝手も良くなるでしょう。今後が楽しみです。

この機種は電気的には、シンプルなC-L-CのT型アンテナチューナーです。

普通に見かけるのはLが固定(タップ切り替え式)でCを可変するタイプですが、

この機種ではLもCも全部可変になっています。

それだけ目的に合った細かなチューニングが可能ということですが、反面、

調整箇所が3か所もあるので、手順を理解しないと何がなんだか分からなくなる

事も想定されます。玄人向きのチューナーと言っても良いでしょう。

また、取説のちょうど半分あたりのページに、次の記述があります。

Note:

The MFJ Air Core™ Roller Inductor is designed with an exclusive Self-Resonance Killer™ that

keeps potentially damaging self-resonances away from your operating frequency. This feature is

switched in and out of the circuit with a built-in switch in the roller. Therefore, as you turn the

roller up and down, you may feel a bump. This is normal and you should not be alarmed.

(Google和訳)

「MFJ Air Core™ ローラー インダクターは、独自の Self-Resonance Killer™ を使用して設計されています。 損傷を与える可能性のある自己共振を動作周波数から遠ざけます。 この機能は ローラーに内蔵されたスイッチで回路の出入りを切り替えます。 したがって、回すと、 ローラーを上下に動かすと、衝撃を感じることがあります。 これは正常なことであり、心配する必要はありません。」

最初読んだだけではこれが何の事なのか意味不明だったのですが、中身を開けてみてすぐに分かりました。

コイルの中間にGNDへのバイパス用ヒンジがあり、ローラーがここを通過すると、ヒンジのカムが上下します。この時に軽い衝撃を感じます。

ローラーが左側(L小)ではヒンジがコイルに接触(SW ON動作)、

ローラーが右側(L大)ではヒンジがコイルから離れる(SW OFF動作)という仕掛けです

今後、実践で使用してみて、色々感じたことなどを記事にしたいと思います。

昨年秋にHFハイバンドをシングルバンドのワイヤーANTに替えて以来、

ATU(オートアンテナチューナー)を使わなくなって半年経ちました。

この間、手動式のありふれたアンテナチューナー(DAIWA CL-64)を使っていましたが、

古い製品のためWARCバンドのポジションがなく、SWRメーターもなく、

耐電力も200WPEPだったため、使い勝手は決して良くありませんでした。

特に10/18/24MHzに出る時は、前後のバンドに切り替えてみて

VCの調整範囲に入るようにトライする必要がありました。

(バンドスイッチとVCの目盛りが落書きだらけになりました・・・Hi)

そこで、何か適当なものはないか探していたところ、

以前から気になっていた標記の機種の中古品が手頃な価格で

売りに出ていたので、今回この機会に導入することにしました。

この機種は、バンドスイッチがありません。(コイルにバンド別のタップが出ていない)

その代りに、”ローラーインダクタ”という、従来のタップに相当する接点をローラーに

置き換えることで、コイルのLを連続可変できる機構になっています。

この”ローラーインダクタ”の機構に興味があったので、早速ケースを開けて中を覗いてみました。

ケースを開けてみたところ

右側から見たところ

ローラーインダクタ。ローラーがコイル内側から回転します。

VCもギャップが広くて耐圧がありそう

平行フィーダー用のバランが見えます

第1印象としては、

・ローラーインダクタの機構に感激しました。これはメカがきちんとした設計になっているから出来る技であって、自作はとても無理です。あわよくば真似しようとしても精度がないと接触不良で使い物になりません。

・2つのバリコンは大型で羽根のギャップが広く、ハイパワーでも信頼性がありそうです。

・平行フィーダー専用の外部端子があり、この入力は1:1の大型バランで内部に接続されますので、私のように平行フィーダを多用する局にとっては嬉しい限りです。外部端子もしっかりとした碍子で安心感があります。

・クロスニードルのメーターは一般的なものですが、私にとってはこの手のメーターを使うのは久しぶりなので楽しみです。

一方不満な点としては

・ローラーインダクタの回転軸のギアがしょぼい。バックラッシュも少しあります。もうちょっと剛性のあるものにして欲しいです。

・ローラーインダクタのダイヤルつまみは、大きさは十分ですが、早送りのツバは回すのに苦労します。昔の八重洲のFT-401のようにノブ式にしてほしいです。(因みに上位機種のMFJ-989Dでは最初からノブ式になっている)

・ダイヤルカウンターの目盛をもう少し細かくしてほしい。カウンター目盛り1に対してコイルのローラー位置の変化量が大きいので。

とまぁこんな感じですが、慣れればたぶん使い勝手も良くなるでしょう。今後が楽しみです。

この機種は電気的には、シンプルなC-L-CのT型アンテナチューナーです。

普通に見かけるのはLが固定(タップ切り替え式)でCを可変するタイプですが、

この機種ではLもCも全部可変になっています。

それだけ目的に合った細かなチューニングが可能ということですが、反面、

調整箇所が3か所もあるので、手順を理解しないと何がなんだか分からなくなる

事も想定されます。玄人向きのチューナーと言っても良いでしょう。

また、取説のちょうど半分あたりのページに、次の記述があります。

Note:

The MFJ Air Core™ Roller Inductor is designed with an exclusive Self-Resonance Killer™ that

keeps potentially damaging self-resonances away from your operating frequency. This feature is

switched in and out of the circuit with a built-in switch in the roller. Therefore, as you turn the

roller up and down, you may feel a bump. This is normal and you should not be alarmed.

(Google和訳)

「MFJ Air Core™ ローラー インダクターは、独自の Self-Resonance Killer™ を使用して設計されています。 損傷を与える可能性のある自己共振を動作周波数から遠ざけます。 この機能は ローラーに内蔵されたスイッチで回路の出入りを切り替えます。 したがって、回すと、 ローラーを上下に動かすと、衝撃を感じることがあります。 これは正常なことであり、心配する必要はありません。」

最初読んだだけではこれが何の事なのか意味不明だったのですが、中身を開けてみてすぐに分かりました。

コイルの中間にGNDへのバイパス用ヒンジがあり、ローラーがここを通過すると、ヒンジのカムが上下します。この時に軽い衝撃を感じます。

ローラーが左側(L小)ではヒンジがコイルに接触(SW ON動作)、

ローラーが右側(L大)ではヒンジがコイルから離れる(SW OFF動作)という仕掛けです

今後、実践で使用してみて、色々感じたことなどを記事にしたいと思います。

PR

第50話:細長デルタループANT(28MHz用)の製作

2022.02.xx(過去の製作記録です)

2月に入って、太陽黒点数が増え、ハイバンドのコンディションが良くなってきました。

28MHzでも連日、南米入感のレポートが上がっています。

しかし、私のアンテナはローバンド用に作ったロングワイヤー1本なので、

28MHzはとても効率が悪く、アジアの近隣諸国でさえもまともにQSOができません。

そこで、またもや即席で、28MHz専用のANTを作ってみました。

今回製作するのは、細長のデルタループです。一般的にデルタループと言うと、

逆三角形のANTをイメージしますが、今回のは”おむすび型”で、なおかつ細長に

なっています。

これには理由があり、

(1)ANTマストにグラスファイバーポールを使用するので、先端に重たい横棒が

つけられない → トップを三角形の頂点にする

(2)同軸ケーブルで直接給電したい → 給電点インピーダンスを50Ωにするため、

正三角形を少し変形して、細長の三角形にする

というものです。

正三角形のデルタループは、特性インピーダンスが約100Ωと言われています。

これを細長にすることによって、50Ωで給電出来るようになるというのは、

細長の四角形の”スカイドア”ANTが50Ωで給電できるのと同じ理屈です。

では早速、製作にとりかかりましょう。

まず、ループ全体の長さを決めます。

中心周波数を、FT8の運用周波数である28.07MHzと決め、1λ=300/f(MHz)の式で、

10.687mが求まります。

実際には、HFのループANTを細いワイヤーで作ると、経験的に全長の短縮率が

1より大きくなる傾向があるので、全長を10.7mと決め、斜辺=4.35m、底辺=2mの

寸法で製作してみます。(A図)

(A図)最初に、この寸法で作り、給電点を2.5mの高さに上げてみたところ、

29MHz付近に合ってしまいました。SWRも2.0と芳しくありません。

そこで、エレメントを全体的に40cm追加して、底辺の長さも増やしたところ、

(B図)の寸法で28.0MHzでSWR=1.3になりました。

ただ、給電点を5mHの高さまで上げたところ、中心周波数が27.7MHzに

下がってしまいました。(SWRは1.3のまま)

が、28.07MHzでもSWR<1.5に収まっているので、これで良しとします。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

<使用感>

・ループアンテナ特有の、サイド方向の切れがすごい。

以前使った50MHzのスカイドアと同じ感覚。

・飛びも受けもマアマア。送受信のレポートに差がないので、共振型ANTとして

バランス良く働いている。

・ゲインは感じないが、弱い信号もちゃんと拾っている(耳が良い)

JA国内の全エリアが、-10~-15dbで入感する。

伝搬はEスポではなく、GWかSCのよう(フェージングがない)

・周囲の金属物に影響されやすい(設置場所が、家屋に接近していた為)

ANTの向きでSWRが1.5~2.0に変化する。

全体としては、ゲインは少ないもののノイズが静かで耳が良いANTだと感じました。

第一目的の南米局とは数多くQSOできました。

2月に入って、太陽黒点数が増え、ハイバンドのコンディションが良くなってきました。

28MHzでも連日、南米入感のレポートが上がっています。

しかし、私のアンテナはローバンド用に作ったロングワイヤー1本なので、

28MHzはとても効率が悪く、アジアの近隣諸国でさえもまともにQSOができません。

そこで、またもや即席で、28MHz専用のANTを作ってみました。

今回製作するのは、細長のデルタループです。一般的にデルタループと言うと、

逆三角形のANTをイメージしますが、今回のは”おむすび型”で、なおかつ細長に

なっています。

これには理由があり、

(1)ANTマストにグラスファイバーポールを使用するので、先端に重たい横棒が

つけられない → トップを三角形の頂点にする

(2)同軸ケーブルで直接給電したい → 給電点インピーダンスを50Ωにするため、

正三角形を少し変形して、細長の三角形にする

というものです。

正三角形のデルタループは、特性インピーダンスが約100Ωと言われています。

これを細長にすることによって、50Ωで給電出来るようになるというのは、

細長の四角形の”スカイドア”ANTが50Ωで給電できるのと同じ理屈です。

では早速、製作にとりかかりましょう。

まず、ループ全体の長さを決めます。

中心周波数を、FT8の運用周波数である28.07MHzと決め、1λ=300/f(MHz)の式で、

10.687mが求まります。

実際には、HFのループANTを細いワイヤーで作ると、経験的に全長の短縮率が

1より大きくなる傾向があるので、全長を10.7mと決め、斜辺=4.35m、底辺=2mの

寸法で製作してみます。(A図)

(A図)最初に、この寸法で作り、給電点を2.5mの高さに上げてみたところ、

29MHz付近に合ってしまいました。SWRも2.0と芳しくありません。

そこで、エレメントを全体的に40cm追加して、底辺の長さも増やしたところ、

(B図)の寸法で28.0MHzでSWR=1.3になりました。

ただ、給電点を5mHの高さまで上げたところ、中心周波数が27.7MHzに

下がってしまいました。(SWRは1.3のまま)

が、28.07MHzでもSWR<1.5に収まっているので、これで良しとします。

<使用感>

・ループアンテナ特有の、サイド方向の切れがすごい。

以前使った50MHzのスカイドアと同じ感覚。

・飛びも受けもマアマア。送受信のレポートに差がないので、共振型ANTとして

バランス良く働いている。

・ゲインは感じないが、弱い信号もちゃんと拾っている(耳が良い)

JA国内の全エリアが、-10~-15dbで入感する。

伝搬はEスポではなく、GWかSCのよう(フェージングがない)

・周囲の金属物に影響されやすい(設置場所が、家屋に接近していた為)

ANTの向きでSWRが1.5~2.0に変化する。

全体としては、ゲインは少ないもののノイズが静かで耳が良いANTだと感じました。

第一目的の南米局とは数多くQSOできました。

第49話:ウィンドムANTの製作(7/14/28MHz用)-実運用なし

2021.01.xx (過去の製作記事です)

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

第48話:ロングワイヤーANT 4題

過去の製作記事の備忘録です。

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)

→1.8MHzでW本土とQSO!

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて

→ループ状の効果を実験

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)

(1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計)

→1.8MHzでEUロシアとQSO! 受信も格段に向上

■ 1.8MHzでのSWRを改善

→ATU無しでSWR=1.0を実現!

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)・・・2021.12.xx

前回の記事”7MHz専用のツェップANT”で、1週間ほど運用を楽しみましたが、

その後本業がQRLLになってしまい、1か月以上シャックを離れておりました。

そしてやっと無線の時間が取れるようになったのが冬景色の12月中旬、、、

「もう今はローバンドの季節」ということで、7MHzのツェップは降ろして

1.8MHzや3.5MHzに出るために急遽ロングワイヤーANTの設置に取り掛かりました。

長さを32mとした理由は、1.8MHzでの効率を考えての事です。

これまでの経験から、1.8MHzでまともに電波を飛ばそうとすると、20mでは役不足で、

32mもあればλ/4に近いし、設置点を西側にして東側にワイヤーを展開すれば西方向にも

少しは強く飛んでくれるだろうという目論見です。形状は逆L型としました。

台風でANTマストが折れてしまったので、設置高さは5mHしか稼げません。1.8MHzの

160mという波長から考えると、5mHというのは「地べたを這うような」高さです。

それでも兎に角、”一時しのぎの仮設置ANT”、と割り切って、作業を進めます。

給電部は、ICOMのATU(AH-3)による自動マッチングとしました。

カウンターポイズは、全然直線になっていませんが、30mの長さのワイヤーを2本

地面に這わせました。全体像を下図に示します。(クリックで拡大)

運用実績は次の通りです。(大半はFT8モード、出力は80W~100W)

1.8MHz・・・国内に対しては十分。以前は苦手だった西方面にも良く飛んでいる。

DXはK7ZV(WA)とQSO出来て、初めて北米本土に電波が飛んだ!

3.5MHz・・・かろうじてEUに飛んでいる。EUロシアとフィンランド各々2局ずつQSOできたが、

受信はEU多数を受信できるものの信号が弱い(-15db~-24db)

7MHz・・・AS,OCを含めて全てのDX局の信号が弱い。送信はそれなりに飛んでいる様子

(psk reporterによる情報)

総括・・・主エレメントが32mあるので、一応1.8MHzも3.5MHzもそれなりに使えるが、

とにかく設置高さが低いのでEUには飛んで行かない。信号がマイナス1ケタにならないと

100Wのパワーでは無理。7MHzは受信がNG。近場しか聞こえてこない。

ただ、こんなに低くてもDXができるのは接地型ANTのお陰。5mHのDPではまず無理だろう。

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて・・・2022.01.xx

前回のロングワイヤーANTは、思いつきで安直に上げただけの状態だったので、

すこし工夫をしてみようと、カウンターポイズを色々と試してみました。

ワイヤーエレメントは32m長のままです。

まず形状ですが、以前42m長のロングワイヤーを上げた際、カウンターポイズを

ループ状にすると、S/Nが向上することがわかっていましたので、今回もここから

実験を開始しました。

まずAH-3のコールド側に、自作の端子台を取り付け、カウンターポイズが何本でも

接続が可能なように工夫しました。

そしてカウンターポイズは合計3本、22mのループと、30mのループと、31mのループ、

敷地の関係で少々変形しますが、これらを3方向に展開しました。

結果は、期待したほどではありませんでしたが、それでも3.5MHzのヨーロッパが

少し増えました。1.8MHzは変化なし。7MHz以上は受信が少し良くなった感じがします。

試しに1.8MHz用に、図の破線のように80mのループをカウンターポイズとして

展開してみましたが、却ってSWRが下がらず、これは大失敗でした。

おそらくロングワイヤーのメインエレメントの真下になってしまったための

影響と考えられます。

(このことは、後の実験で場所を変えたらSWRが下がった事で実証されました)

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)・・・2022.01.xx

ローバンドDXをやるのに、5mHのロングワイヤーではあまりにも貧弱すぎと思い、

一念奮起して、高さを12mまで持ち上げてグレードアップを図ることにしました。

同時に、設置高が上がった分、エレメント長も38mと、1.8MHzのフルサイズが可能に

なりましたので、このロングワイヤーANTを1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計

しました。

とは言っても、poorな自分は高価なアンテナマストをすぐに調達できそうもありません。

そこで妙案!古い144/430の5mのGPがあるのを思い出し、ラジアルを取り去って

ただのグラスファイバーポールとして活用します。伸縮のグラスファイバーポールに

比べて風雨に強い材質ですから、強度の点でも安心です。

これにアルミ伸縮ポールを継ぎ足し、4.5mのルーフタワーに嵌め込みます。

このようにして、何とか12mの高さを確保しました。

カウンターポイズも、1.8MHz専用のものを追加しました。

3D2V同軸ケーブルの被覆線を35m、敷地目一杯になるべく直線状に展開して、AH-3の

コールド側に接続します。1.8MHzでAH-3の負担をかけないよう、ATUを使わない

すっぴんの状態でもSWRを下げるように調整しました。(1.84MHzでSWR=1.6)

こうして、見かけは以前と同じロングワイヤーですが、電気的には1.8MHzの逆L型

バーチカルと言えるようになりました。

<運用記>

こうして、新しいANTを上げたばかりの初日の深夜、早速1.8MHzをワッチすると、

何やらいつもとバンドの様子が違います。

いつもはDX局を呼ぶ数局のJAのハイパワー局の信号が見えているだけなのですが、

今夜は何と、”呼ばれる側のDX局"も沢山見えています!!!

信号は弱いですが、EUロシアが多数、それにSV、I、SP、OH、9K、etc.・・・、続々と

ヨーロッパや中東のDX局が見えています。興奮で背筋がゾクゾクしてきました。

早速私も片っぱしから100Wでコールしてみますが、相手のパワーが凄すぎるせいか、

コールバックがありません。尤もそのDX局は、地元の局が多すぎてQRMを受けている

様子で、-03dbとかの良いレポートを送っている局に対して、何回もリトライして

います。ヨーロッパで160mが盛んなのは噂に聞いていましたが、ここまですごいとは、、、

初めてその現実を目のあたりにしました。

ハイパワー局を呼んでも歯が立たないのであれば、此方からCQを出すしかない、

もしこの中に100W局がいれば、此方の弱い信号も拾ってくれるかも知れない・・・

と、半分願うような気持ちで、ダメ元でCQDXを出してみました。

CQを出すこと数回、、、応答がありました。UA4CR、EUロシアの局です!

「頼むからQRMを受けないでくれ」と願いが通じたのか、リトライなしで、最後の73まで

無事に交信成立しました。

初めて、初めて自分の1.8MHzの電波が、ヨーロッパに届いてくれた瞬間でした!

この後psk reporterを見てみたら、160mは数局のEU局にデコードされていましたので、

今後も少し期待が持てそうです。

この日は3.5MHzもコンディションが良かったみたいで、多数のEUロシア局と他のEU局も

QSOできました。

それにしても、160mという長い波長で、ANT高さが5m→12mに たった7m上がっただけで

こんなに聞こえ方が違うのは予想もしていませんでした。

俄然、モチベーションが上がってきました。「タワーが無くてもDXは出来る」

因みに、この35mのカウンターポイズに42mのワイヤーを追加して、前回失敗した

「1.8MHz用のループ状カウンターポイズ」にも再挑戦してみました。

前回の場所から大きく離して、ワイヤーエレメントと干渉しない場所に移動したところ、

見事、ATUを使わない状態でSWRを下げることができました。(1.84MHzでSWR=1.3)

やはり、前回の失敗はワイヤーエレメントとの干渉が大きな原因だったのです。

このループ状カウンターポイズにしたことによる効果(悪影響も含めて)は次の通りです。

・すっぴんでのSWRが下がった(1.84MHz:SWR1.6→SWR1.3)

・フロアノイズが”若干”低くなった(S9→S8)

・EU方面に飛ばなくなった(psk reporterで確認)

・・・カウンターポイズからの輻射が強くなり、南方向にビームが出てしまったと思われる

その後、このループ状カウンターポイズは結果が思わしくないので、追加した42mのワイヤは

取り外して、35mの同軸ケーブル被覆線だけとしました。

結果、SWR値は元の1.6に戻りましたが、更にSWRを下げる方法を模索したところ、

思いがけない方法で1.0に追い込めました!(この後の記事で紹介します)

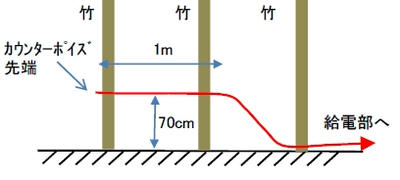

■ 1.8MHzでのSWRを改善・・・2022.01.xx

さて、ロングワイヤーANTの締めくくりとして、1.8MHzのSWRをもっと下げる方法を

模索してみました。

主エレメントのワイヤー長さ、カウンターポイズのワイヤー長さを色々弄ってみましたが、

中心周波数は調整できるものの、どう頑張ってもSWRが1.5から下がってくれません。

そこで、カウンターポイズの先端部分を、少し地面から浮かせてみました。

すると、地べたから70cmほど浮かせた所で、SWRが下がることを発見!

給電点に入れたアンテナアナライザーと、カウンターポイズの先端を行ったり来たり・・・

何往復もするうちに、足が疲れてしまいました(汗)

しかしついに、カウンターポイズの先端1mの長さを地面から70cm浮かせることで、

SWR=1.0に追い込むことができました!

(ちなみに、カウンターポイズ全体を浮かせてもダメで、先端の1mくらいだけを地面から

浮かせるとGOOD。それよりも内側を浮かせると逆にSWRが上がってしまう。浮かせる

高さも、あまり高くしてもNGで、70cmくらいが丁度良い具合でした)

大地とカウンターポイズの間で上手く容量結合できていると推察します。

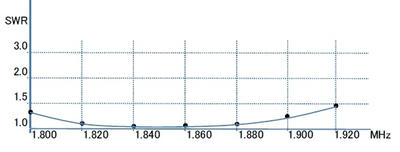

最終的な測定で、中心周波数=1.840MHzでSWR=1.05、また帯域幅は1.800~1.920MHzの

120kHz幅でSWR<1.5になりました。ANT直下で記録を取るのを失念したので、部屋での

測定値になりますが、ATU無しでの数値です。

雨が降るとSWRが悪化しますが、それでもFT8の運用周波数で1.3に収まっています。

この日以来、1.8MHzを運用する時はATUの助けを借りずに済むようになりました。

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)

→1.8MHzでW本土とQSO!

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて

→ループ状の効果を実験

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)

(1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計)

→1.8MHzでEUロシアとQSO! 受信も格段に向上

■ 1.8MHzでのSWRを改善

→ATU無しでSWR=1.0を実現!

■ ロングワイヤーANT仮設(32m長、5mH)・・・2021.12.xx

前回の記事”7MHz専用のツェップANT”で、1週間ほど運用を楽しみましたが、

その後本業がQRLLになってしまい、1か月以上シャックを離れておりました。

そしてやっと無線の時間が取れるようになったのが冬景色の12月中旬、、、

「もう今はローバンドの季節」ということで、7MHzのツェップは降ろして

1.8MHzや3.5MHzに出るために急遽ロングワイヤーANTの設置に取り掛かりました。

長さを32mとした理由は、1.8MHzでの効率を考えての事です。

これまでの経験から、1.8MHzでまともに電波を飛ばそうとすると、20mでは役不足で、

32mもあればλ/4に近いし、設置点を西側にして東側にワイヤーを展開すれば西方向にも

少しは強く飛んでくれるだろうという目論見です。形状は逆L型としました。

台風でANTマストが折れてしまったので、設置高さは5mHしか稼げません。1.8MHzの

160mという波長から考えると、5mHというのは「地べたを這うような」高さです。

それでも兎に角、”一時しのぎの仮設置ANT”、と割り切って、作業を進めます。

給電部は、ICOMのATU(AH-3)による自動マッチングとしました。

カウンターポイズは、全然直線になっていませんが、30mの長さのワイヤーを2本

地面に這わせました。全体像を下図に示します。(クリックで拡大)

運用実績は次の通りです。(大半はFT8モード、出力は80W~100W)

1.8MHz・・・国内に対しては十分。以前は苦手だった西方面にも良く飛んでいる。

DXはK7ZV(WA)とQSO出来て、初めて北米本土に電波が飛んだ!

3.5MHz・・・かろうじてEUに飛んでいる。EUロシアとフィンランド各々2局ずつQSOできたが、

受信はEU多数を受信できるものの信号が弱い(-15db~-24db)

7MHz・・・AS,OCを含めて全てのDX局の信号が弱い。送信はそれなりに飛んでいる様子

(psk reporterによる情報)

総括・・・主エレメントが32mあるので、一応1.8MHzも3.5MHzもそれなりに使えるが、

とにかく設置高さが低いのでEUには飛んで行かない。信号がマイナス1ケタにならないと

100Wのパワーでは無理。7MHzは受信がNG。近場しか聞こえてこない。

ただ、こんなに低くてもDXができるのは接地型ANTのお陰。5mHのDPではまず無理だろう。

■ ロングワイヤーANTのカウンターポイズについて・・・2022.01.xx

前回のロングワイヤーANTは、思いつきで安直に上げただけの状態だったので、

すこし工夫をしてみようと、カウンターポイズを色々と試してみました。

ワイヤーエレメントは32m長のままです。

まず形状ですが、以前42m長のロングワイヤーを上げた際、カウンターポイズを

ループ状にすると、S/Nが向上することがわかっていましたので、今回もここから

実験を開始しました。

まずAH-3のコールド側に、自作の端子台を取り付け、カウンターポイズが何本でも

接続が可能なように工夫しました。

そしてカウンターポイズは合計3本、22mのループと、30mのループと、31mのループ、

敷地の関係で少々変形しますが、これらを3方向に展開しました。

結果は、期待したほどではありませんでしたが、それでも3.5MHzのヨーロッパが

少し増えました。1.8MHzは変化なし。7MHz以上は受信が少し良くなった感じがします。

試しに1.8MHz用に、図の破線のように80mのループをカウンターポイズとして

展開してみましたが、却ってSWRが下がらず、これは大失敗でした。

おそらくロングワイヤーのメインエレメントの真下になってしまったための

影響と考えられます。

(このことは、後の実験で場所を変えたらSWRが下がった事で実証されました)

■ ロングワイヤーANTをグレードアップ(38m長、12mH)・・・2022.01.xx

ローバンドDXをやるのに、5mHのロングワイヤーではあまりにも貧弱すぎと思い、

一念奮起して、高さを12mまで持ち上げてグレードアップを図ることにしました。

同時に、設置高が上がった分、エレメント長も38mと、1.8MHzのフルサイズが可能に

なりましたので、このロングワイヤーANTを1.8MHz専用のλ/4逆Lバーチカルとして再設計

しました。

とは言っても、poorな自分は高価なアンテナマストをすぐに調達できそうもありません。

そこで妙案!古い144/430の5mのGPがあるのを思い出し、ラジアルを取り去って

ただのグラスファイバーポールとして活用します。伸縮のグラスファイバーポールに

比べて風雨に強い材質ですから、強度の点でも安心です。

これにアルミ伸縮ポールを継ぎ足し、4.5mのルーフタワーに嵌め込みます。

このようにして、何とか12mの高さを確保しました。

カウンターポイズも、1.8MHz専用のものを追加しました。

3D2V同軸ケーブルの被覆線を35m、敷地目一杯になるべく直線状に展開して、AH-3の

コールド側に接続します。1.8MHzでAH-3の負担をかけないよう、ATUを使わない

すっぴんの状態でもSWRを下げるように調整しました。(1.84MHzでSWR=1.6)

こうして、見かけは以前と同じロングワイヤーですが、電気的には1.8MHzの逆L型

バーチカルと言えるようになりました。

<運用記>

こうして、新しいANTを上げたばかりの初日の深夜、早速1.8MHzをワッチすると、

何やらいつもとバンドの様子が違います。

いつもはDX局を呼ぶ数局のJAのハイパワー局の信号が見えているだけなのですが、

今夜は何と、”呼ばれる側のDX局"も沢山見えています!!!

信号は弱いですが、EUロシアが多数、それにSV、I、SP、OH、9K、etc.・・・、続々と

ヨーロッパや中東のDX局が見えています。興奮で背筋がゾクゾクしてきました。

早速私も片っぱしから100Wでコールしてみますが、相手のパワーが凄すぎるせいか、

コールバックがありません。尤もそのDX局は、地元の局が多すぎてQRMを受けている

様子で、-03dbとかの良いレポートを送っている局に対して、何回もリトライして

います。ヨーロッパで160mが盛んなのは噂に聞いていましたが、ここまですごいとは、、、

初めてその現実を目のあたりにしました。

ハイパワー局を呼んでも歯が立たないのであれば、此方からCQを出すしかない、

もしこの中に100W局がいれば、此方の弱い信号も拾ってくれるかも知れない・・・

と、半分願うような気持ちで、ダメ元でCQDXを出してみました。

CQを出すこと数回、、、応答がありました。UA4CR、EUロシアの局です!

「頼むからQRMを受けないでくれ」と願いが通じたのか、リトライなしで、最後の73まで

無事に交信成立しました。

初めて、初めて自分の1.8MHzの電波が、ヨーロッパに届いてくれた瞬間でした!

この後psk reporterを見てみたら、160mは数局のEU局にデコードされていましたので、

今後も少し期待が持てそうです。

この日は3.5MHzもコンディションが良かったみたいで、多数のEUロシア局と他のEU局も

QSOできました。

それにしても、160mという長い波長で、ANT高さが5m→12mに たった7m上がっただけで

こんなに聞こえ方が違うのは予想もしていませんでした。

俄然、モチベーションが上がってきました。「タワーが無くてもDXは出来る」

因みに、この35mのカウンターポイズに42mのワイヤーを追加して、前回失敗した

「1.8MHz用のループ状カウンターポイズ」にも再挑戦してみました。

前回の場所から大きく離して、ワイヤーエレメントと干渉しない場所に移動したところ、

見事、ATUを使わない状態でSWRを下げることができました。(1.84MHzでSWR=1.3)

やはり、前回の失敗はワイヤーエレメントとの干渉が大きな原因だったのです。

このループ状カウンターポイズにしたことによる効果(悪影響も含めて)は次の通りです。

・すっぴんでのSWRが下がった(1.84MHz:SWR1.6→SWR1.3)

・フロアノイズが”若干”低くなった(S9→S8)

・EU方面に飛ばなくなった(psk reporterで確認)

・・・カウンターポイズからの輻射が強くなり、南方向にビームが出てしまったと思われる

その後、このループ状カウンターポイズは結果が思わしくないので、追加した42mのワイヤは

取り外して、35mの同軸ケーブル被覆線だけとしました。

結果、SWR値は元の1.6に戻りましたが、更にSWRを下げる方法を模索したところ、

思いがけない方法で1.0に追い込めました!(この後の記事で紹介します)

■ 1.8MHzでのSWRを改善・・・2022.01.xx

さて、ロングワイヤーANTの締めくくりとして、1.8MHzのSWRをもっと下げる方法を

模索してみました。

主エレメントのワイヤー長さ、カウンターポイズのワイヤー長さを色々弄ってみましたが、

中心周波数は調整できるものの、どう頑張ってもSWRが1.5から下がってくれません。

そこで、カウンターポイズの先端部分を、少し地面から浮かせてみました。

すると、地べたから70cmほど浮かせた所で、SWRが下がることを発見!

給電点に入れたアンテナアナライザーと、カウンターポイズの先端を行ったり来たり・・・

何往復もするうちに、足が疲れてしまいました(汗)

しかしついに、カウンターポイズの先端1mの長さを地面から70cm浮かせることで、

SWR=1.0に追い込むことができました!

(ちなみに、カウンターポイズ全体を浮かせてもダメで、先端の1mくらいだけを地面から

浮かせるとGOOD。それよりも内側を浮かせると逆にSWRが上がってしまう。浮かせる

高さも、あまり高くしてもNGで、70cmくらいが丁度良い具合でした)

大地とカウンターポイズの間で上手く容量結合できていると推察します。

最終的な測定で、中心周波数=1.840MHzでSWR=1.05、また帯域幅は1.800~1.920MHzの

120kHz幅でSWR<1.5になりました。ANT直下で記録を取るのを失念したので、部屋での

測定値になりますが、ATU無しでの数値です。

雨が降るとSWRが悪化しますが、それでもFT8の運用周波数で1.3に収まっています。

この日以来、1.8MHzを運用する時はATUの助けを借りずに済むようになりました。

第47話:7MHz用ツェップANTの製作(古典タイプ、50Ω直接給電) その3

2021.10.xx (過去の記録です)

<お詫び>

前回の記事からまたまた1か月以上も空いてしまいました。

折角読んで頂いている方々にお待たせして、誠に申し訳ありません。

50Ω直接給電のSWRについて

運用編に入る前に、前回ちょっと気になっていたこのANTのSWR特性と、

これに対する考察をしてみたいと思います。

まず、このANTの調整後のSWR測定結果は、次のようになりました。

(ANT直下での測定)

これを見ると、SWR<1.5の実用範囲は、7.06~7.14Mhzの約80kHzほどで、

フルサイズのANTにしては、帯域幅が狭いことがわかります。

これに対する考察ですが、

ツェップANTの給電線のハシゴフィーダー(λ/4)は、ANT側では電圧給電の為

インピーダンスが非常に高く(数kΩ)、一方ショートスタブ側の終端は0Ωなので、

50Ωで給電した場合、SWR1.5以内に整合できる範囲が狭いことがわかります。

では、50Ωの直接給電ではなく1:4のバランを介して200Ωで給電した場合は

どうでしょう?

実際に試していないので推測になりますが、おそらく給電ポイントは50Ωの

位置よりも上の方になり、SWR1.5以内の整合範囲が広がると想定されます。

(下図)

過去のツェップANTの製作記事では、1:nのバランでマッチングを取っている例は

あっても50Ω直接給電の例が皆無なのは、この辺に理由があるのかもしれません。

運用編

さていよいよこのANTの実践運用結果を発表します。

期間は2021年10月下旬の約1週間でした。

(この後はマルチバンドに出るため、ロングワイヤーに交換)

設置環境:トップの高さ8mH、給電点の高さ0.8mH(地面に置いた作業机の上!!)

送信機:80W(FT8)、10W(SSB)

日中は国内相手に10WのSSB、夜間はDX相手に80WのFT8で運用しました。

結果、国内は全く問題なく、以前上げていた8mHのフルサイズDPと同等に感じました。

DXに対しても地上高が低い割には良く飛んでいるみたいで、Wの中西部は勿論の事、

EUも東欧、北欧、西欧とQSO出来ました。

(psk reporterで当局の信号をスポットしているEUの数はもっと多かったのですが、

当局の方がS/Nが悪く耳が追い付いていない様子でした。残念)

ANTを支えているポールが2本で、東西に直線状に張ったλ/2のワイヤーが効いている

ようで、このANTの良さを実感しました。

給電点がやたら低いのを気にしていたのですが、結果的に飛びには問題ありませんでした。

ただ、欠点もありました。

それは、ノイズレベルが高いことです。

SSBでは、信号がなくてもS9+振っています。以前のDPやG5RV/ZS6BKWでは

ここまで酷くはありませんでした。

この原因は、ハシゴフィーダーが家屋から4m位しか離れていないことと、

給電点が地上すれすれなのが主な要因だと考えられます。

やはり、ツェップやG5RVのようにハシゴフィーダー(平行2線)を使うANTの場合、

同軸ケーブルとは違い給電線がシールドされていないので、周囲の影響を受けやすく、

設置の際は出来るだけ大地や金属物から離すのがセオリーのようです。

ANT教本に書かれている先人の教えを再認識しました。

エピソード

VHFのJ型ANTにヒントを得て、意気込んでこのANTの製作に臨んだ訳ですが、

実は、途中で失敗もありました。

それは、ハシゴフィーダーの終端をショートするのを忘れた事です。

オープンフィーダーのまま調整していて、どうやってもSWRが4.0から下がらず、

”やはりツェップの50Ω直接給電は無理なのか・・・”と諦めかけて、再度

ANTハンドブックでJ型ANTの構造を見直したところ、平行2線の終端が

ショートスタブになっていることに気が付き、早速ツェップでやってみたら、

見事SWRが1.0になったという訳です。

λ/4スタブによるマッチングは、

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより低い場合=オープンスタブ

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより高い場合=ショートスタブ

*(1:nバランで昇圧した場合は、昇圧後のインピーダンスに置き換えてください)

がセオリーのようです。

<お詫び>

前回の記事からまたまた1か月以上も空いてしまいました。

折角読んで頂いている方々にお待たせして、誠に申し訳ありません。

50Ω直接給電のSWRについて

運用編に入る前に、前回ちょっと気になっていたこのANTのSWR特性と、

これに対する考察をしてみたいと思います。

まず、このANTの調整後のSWR測定結果は、次のようになりました。

(ANT直下での測定)

これを見ると、SWR<1.5の実用範囲は、7.06~7.14Mhzの約80kHzほどで、

フルサイズのANTにしては、帯域幅が狭いことがわかります。

これに対する考察ですが、

ツェップANTの給電線のハシゴフィーダー(λ/4)は、ANT側では電圧給電の為

インピーダンスが非常に高く(数kΩ)、一方ショートスタブ側の終端は0Ωなので、

50Ωで給電した場合、SWR1.5以内に整合できる範囲が狭いことがわかります。

では、50Ωの直接給電ではなく1:4のバランを介して200Ωで給電した場合は

どうでしょう?

実際に試していないので推測になりますが、おそらく給電ポイントは50Ωの

位置よりも上の方になり、SWR1.5以内の整合範囲が広がると想定されます。

(下図)

過去のツェップANTの製作記事では、1:nのバランでマッチングを取っている例は

あっても50Ω直接給電の例が皆無なのは、この辺に理由があるのかもしれません。

運用編

さていよいよこのANTの実践運用結果を発表します。

期間は2021年10月下旬の約1週間でした。

(この後はマルチバンドに出るため、ロングワイヤーに交換)

設置環境:トップの高さ8mH、給電点の高さ0.8mH(地面に置いた作業机の上!!)

送信機:80W(FT8)、10W(SSB)

日中は国内相手に10WのSSB、夜間はDX相手に80WのFT8で運用しました。

結果、国内は全く問題なく、以前上げていた8mHのフルサイズDPと同等に感じました。

DXに対しても地上高が低い割には良く飛んでいるみたいで、Wの中西部は勿論の事、

EUも東欧、北欧、西欧とQSO出来ました。

(psk reporterで当局の信号をスポットしているEUの数はもっと多かったのですが、

当局の方がS/Nが悪く耳が追い付いていない様子でした。残念)

ANTを支えているポールが2本で、東西に直線状に張ったλ/2のワイヤーが効いている

ようで、このANTの良さを実感しました。

給電点がやたら低いのを気にしていたのですが、結果的に飛びには問題ありませんでした。

ただ、欠点もありました。

それは、ノイズレベルが高いことです。

SSBでは、信号がなくてもS9+振っています。以前のDPやG5RV/ZS6BKWでは

ここまで酷くはありませんでした。

この原因は、ハシゴフィーダーが家屋から4m位しか離れていないことと、

給電点が地上すれすれなのが主な要因だと考えられます。

やはり、ツェップやG5RVのようにハシゴフィーダー(平行2線)を使うANTの場合、

同軸ケーブルとは違い給電線がシールドされていないので、周囲の影響を受けやすく、

設置の際は出来るだけ大地や金属物から離すのがセオリーのようです。

ANT教本に書かれている先人の教えを再認識しました。

エピソード

VHFのJ型ANTにヒントを得て、意気込んでこのANTの製作に臨んだ訳ですが、

実は、途中で失敗もありました。

それは、ハシゴフィーダーの終端をショートするのを忘れた事です。

オープンフィーダーのまま調整していて、どうやってもSWRが4.0から下がらず、

”やはりツェップの50Ω直接給電は無理なのか・・・”と諦めかけて、再度

ANTハンドブックでJ型ANTの構造を見直したところ、平行2線の終端が

ショートスタブになっていることに気が付き、早速ツェップでやってみたら、

見事SWRが1.0になったという訳です。

λ/4スタブによるマッチングは、

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより低い場合=オープンスタブ

ANTの給電インピーダンスが*50Ωより高い場合=ショートスタブ

*(1:nバランで昇圧した場合は、昇圧後のインピーダンスに置き換えてください)

がセオリーのようです。

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

更新記録(2023-1005)

・My HF DX statusを詳細化しました。

My HF DX status (2021-0101 to 2025-0413) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m : remain AF (Cfm)

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 28/

40m : 38/

30m : 37/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 30/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 49/49

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 205/227

160m : 13/14

80m : 79/92

40m : 138/156

30m : 131/148

20m : 123/142

17m : 137/157

15m : 146/165

12m : 121/143

10m : 138/157

カテゴリー

最新記事

(04/22)

(04/18)

(04/15)

(04/14)

(04/06)