BJYの備忘録

千葉県東総でアマチュア無線を楽しんでいます。 以前は九十九里エリアでお手軽移動運用がメインでした(UHF)。 コロナ禍以降は固定運用がメイン(HF)。 実家(東京八王子市)からも時々QRVしています。

カテゴリー「アマチュア無線 - アンテナ」の記事一覧

- 2023.09.01 第70話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (1)

- 2023.06.26 第67話:MFJ-962D 導入 (2)

- 2023.06.11 第65話:MFJ-962D 導入 (1)

- 2022.09.14 第50話:細長デルタループANT(28MHz用)の製作

- 2022.09.14 第49話:ウィンドムANTの製作(7/14/28MHz用)-実運用なし

第70話:BJYスペシャルANT (BJY Special Antenna) の紹介 (1)

皆様、いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回からしばらくの間、アンテナに関する記事を書いてみたいと思います。

稚拙な文章で申し訳ありませんが、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

まず最初にご紹介するアンテナは、私が今年からHF帯のハイバンドで

DX-QSOメインに使っている、ハンドメイドのワイヤーアンテナです。

このアンテナを、従来のアンテナを用いて簡潔に表現するならば、

「J型ANTに、もう1本水平エレメントを追加したもの」とか、

「ツェップANTをダブルエレメントにして、片方のエレメントを垂直にしたもの」

と言えます。

しかし、このアンテナは単にこの説明だけに留まらず、数々の特長を持っています。

まずは、全体のイメージ図を示します。

名称に関しては、国内外のwebを一通り検索してみましたが、このアンテナと

同じタイプの類例が見当たらないため、仮称として

◆特長

・(1) HF帯ハイバンド(14/18/21/24/28MHz)向きです。

・(2) 超ローコストで、簡単な構造です。

・(3) 同軸ケーブルで直に給電できます。

・(4) 調整が楽で、しかもSWRが完全に1.0になります。

・(5) 比較的、広帯域です。(SWR<1.5の帯域幅が広い)

◆性能

・(6) 同一の高さに設置したGPやDPに比べて、電離層反射(DX通信)において

飛び/受け が優れています。

◆弱点

・(7) 大きさの関係で、10MHz以下の周波数は製作に適しません。

逆に高い周波数はUHFの430MHzでも実験済みです。

・(8) 構造上、シングルバンドでしか運用できません。

・(9) λ/4のスタブの部分がオープンフィーダー(はしごフィーダー)であるゆえ、

次に掲げる弱点があります。

・(9-1) はしごフィーダーの製作がやや面倒。(慣れてしまえば問題なし)

・(9-2) 雨の日はSWRが悪化します。(SWR<1.5の範囲内ですが)

・(9-3) はしごフィーダーの部分は金属物からなるべく離す必要があります。

これらを(1)から順番に、補足説明します。

(1)私が今年初めに作ったのは、28MHz用でした。その後、24MHz→21MHz→18MHz→

14MHzと段々低い周波数にQSYして、各バンドで交信実績を重ねました。その成果は

素晴しく、これら全てのバンドでDXCC100をCFM、28MHzでWASをCFMしました。

因みに、全て同一のポール(長さ12m)を使っていますので、ANTトップの高さは12m、

つまり、28MHzは給電点が12-5-2.5=4.5mH、24MHzは12-6-3=3mH、21MHzは

12-7-3.5=1.5mH (!) いかに低い高さで実用になっているのがお分かり頂けるでしょうか。

(2)基本的にワイヤー(ビニール線と、調整用のアルミ線が少々)だけなので、¥5000で

お釣りが来ます。

(3)一般にツェップANTはANTカプラー、J型ANTは200~300Ω(4:1や6:1のバラン)を介して

同軸ケーブルに給電する方法が本に載っていますが、このANTではバランは一切不要で、

50Ωの同軸ケーブルで直に給電することに成功しています。

(4)一般にDPなどはエレメントの長さで調整するので、ANTの上げ下げが重労働になります。

しかしこのANTではエレメントは一切弄らず、スタブの部分で調整するので、手元に

近い場所で調整作業が可能になります。しかもスタブからは電波の発射は基本的に無い

ので、調整部分は高さ1mであっても実用になります。

SWRの調整方法は、後述する手順さえ間違わなければ、2ステップで完了します。

ただし、ANTアナライザーは必須です。昔ながらの電波を出しながらSWR計だけで

調整する方法は、このANTにとっては辛いものがあります。

(5)一般にツェップANTやJ型ANTは、使用可能な周波数帯域が狭いのですが、このANTでは

それらの欠点を補って広帯域を実現しています。

(6)主に地上波通信を利用するVHFでは、相手局のANTの偏波面によって、GPとDPでは

信号強度にかなりの差があるので一概には比較ができません。

一方、主に電離層反射を利用するDX局の場合、電離層反射によって偏波面が変化するので

GPでもDPでも同じ条件になります。これらのANTを使っている局との比較では、

私のBJY Specialの方が多少良い成績となっています。(※FT8モードではいつも常連で

QRVしている局が大勢います。これらの局の中から、私の近隣の(千葉や東京の)局で、

ANT設備の情報をあらかじめ頭の中にINPUTしておくと、同じDX局をこれらの局と私が

同時に呼んだ場合に、優劣がわかるようになります)

(7)10MHzだと垂直エレメントが15mにもなり、これをある程度の高さに上げるとなると

実用的ではありません。430MHzの実験は単純にλ/4のスタブがHFと同じ450Ωの

はしごフィーダーで作れるかどうか興味があったので家の中で作ってみましたが、

ちゃんと動作して室内ANTでも実用になりました。ただ144MHzや430MHzは、他に

もっと簡単で高性能なANTが沢山ありますので、このANTはあくまで実験用です。

(8)マルチバンド化は究極のテーマです。エレメントの方は周波数毎のトラップコイルで

何とかなりますが、問題はスタブです。ATUを使えば解決できるかもしれません。

(9-1)はしごフィーダーに使うセパレータをあらかじめ加工しておけば、製作が楽になります。

(9-2)小雨であればあまり変化しませんが、大雨であれば1.5を超えることもあります。

(9-3)金属製のマストやカーボン釣り竿のマストは適していません。

グラスファイバー製のマストであればベストです。

◆動作原理

このアンテナを作る上で基礎にした2種類のANTを、以下に簡単に紹介します。

J型ANTは、アンテナハンドブック等の本に、VHF用のANTとして紹介されています。

ツェップANTは、HF用のANTとして大昔から存在する、End-Fed(端給電)のANTです。

この2つのANTが、実は動作原理が同一であることは、以前の記事(第45話)で紹介しました。

ツェップANTは、エレメントをダブル(2対)にすることで、電流位相が揃ったコリニア

動作になり、利得がUPすることが知られています。

ただ、8の字指向性はシングルに比べるとビームがシャープになり、回転機構にしないと

相手局の方向によっては思ったような利得が得られません。

また、水平系のANTのため、地上高が低いと打ち上げ角が高くなり、DXに適しません。

一方、J型ANTの方は、エレメントが垂直で、なおかつGPに比べて電流腹が高い位置に

あるため(※給電高さを同一とした場合)、地上高が低くてもDX向きのANTになります。

余談になりますが、J型ANTの紹介記事ではたいがい、"構造が簡単な割には良く飛ぶ"

と書いてあるだけで、何故良く飛ぶのか、その理由については言及していませんが、

私のこれまでの実験結果から、「電流腹の位置が高いこと」「エレメントが垂直であること」

が大きな理由だと感じます。

今回ご紹介するANTは、ダブルツェップANTとJ型ANTの"いいとこ取り"をしたANTです。

つまり、エレエメントをダブルにしたことで利得がUPするのと、片方のエレメントを

垂直にしたことで電流腹が高くなり、ビームは8の字ではなくほぼ無指向性になるため、

DX向きの「八方美人」のANTだと言えます。

◆給電方法

給電方法については、ツェップANTではλ/4のスタブとは規定しておらず、昔の本では

たいがいオープンフィーダーを延々と送信機の後ろまで引っ張って来て、ANTカプラで

整合を取るやり方で紹介されています。

※現在主流の「ツェップライク」ANTは給電方法が全く異なりますので、割愛します。

J型ANTでは明確にλ/4のスタブ(末端を短絡したショートスタブ)を規定していて、

その末端近くで同軸ケーブルを直に給電しています。

私もJ型ANTの方式を模倣し、調整には同軸ケーブルの給電位置やスタブの長さを

カット&トライしてSWRを追い込んでいましたが、結構時間がかかりました。

(これについては第46話に詳細な説明があります)

J型ANTを実験している方の方々のwebも拝見しましたが、私と同様に皆さん調整には

苦労されている様子でした。

何回か実験を繰り返しているうちに、"スタブ全体の長さはλ/4ぴったりの長さに

しておいて、短絡位置を調整するショートバーをつけたら良いのではないか?"

と頭の中で閃きました。スタブの長さは、短縮率を考えたら常識的にλ/4より短く

なることが予想されますし、仮に設置高が低いため低い周波数で共振していたと

しても、周波数を上げるためには同軸ケーブルの位置とショートバーの位置を

内側にずらせば良いので、調整範囲は必ずλ/4の長さの範囲内に収まるはずです。

さっそく実践でやってみたところ、これが大成功でした!

スタブの長さを固定化したことにより、スタブのカット&トライ作業から解放され、

(1)同軸ケーブルの給電位置をスライドして中心周波数でSWRのディップ点を探し、

(2)ショートバーの位置をスライドしてSWRの最低点を求める

という2つの手順で短時間に調整が終了するようになりました。

しかも1度調整点をマークしておいて、次回同じANTを再設置した際に、マーク位置に

同軸ケーブルとショートバーを繋げば、無調整で低SWRになることがわかりました。

つまりこのやり方は高い再現性があることが証明されました。

さらに、実験の過程で、エレメントをダブルにした効果により、SWRが更に低くなる

(SWR=1.0)のと、SWR<1.5の範囲の帯域幅が広くなる(シングルに比べほぼ倍になる)

ことを発見しました。

※この考察については、少々理屈っぱくなりますので後の記事で改めて書くことにします。

次回は、このアンテナの製作編です。各バンド毎にデータを用いてご紹介する予定です。

今回からしばらくの間、アンテナに関する記事を書いてみたいと思います。

稚拙な文章で申し訳ありませんが、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

まず最初にご紹介するアンテナは、私が今年からHF帯のハイバンドで

DX-QSOメインに使っている、ハンドメイドのワイヤーアンテナです。

このアンテナを、従来のアンテナを用いて簡潔に表現するならば、

「J型ANTに、もう1本水平エレメントを追加したもの」とか、

「ツェップANTをダブルエレメントにして、片方のエレメントを垂直にしたもの」

と言えます。

しかし、このアンテナは単にこの説明だけに留まらず、数々の特長を持っています。

まずは、全体のイメージ図を示します。

名称に関しては、国内外のwebを一通り検索してみましたが、このアンテナと

同じタイプの類例が見当たらないため、仮称として

「BJYスペシャル」アンテナ

と呼ぶことにしました。◆特長

・(1) HF帯ハイバンド(14/18/21/24/28MHz)向きです。

・(2) 超ローコストで、簡単な構造です。

・(3) 同軸ケーブルで直に給電できます。

・(4) 調整が楽で、しかもSWRが完全に1.0になります。

・(5) 比較的、広帯域です。(SWR<1.5の帯域幅が広い)

◆性能

・(6) 同一の高さに設置したGPやDPに比べて、電離層反射(DX通信)において

飛び/受け が優れています。

◆弱点

・(7) 大きさの関係で、10MHz以下の周波数は製作に適しません。

逆に高い周波数はUHFの430MHzでも実験済みです。

・(8) 構造上、シングルバンドでしか運用できません。

・(9) λ/4のスタブの部分がオープンフィーダー(はしごフィーダー)であるゆえ、

次に掲げる弱点があります。

・(9-1) はしごフィーダーの製作がやや面倒。(慣れてしまえば問題なし)

・(9-2) 雨の日はSWRが悪化します。(SWR<1.5の範囲内ですが)

・(9-3) はしごフィーダーの部分は金属物からなるべく離す必要があります。

これらを(1)から順番に、補足説明します。

(1)私が今年初めに作ったのは、28MHz用でした。その後、24MHz→21MHz→18MHz→

14MHzと段々低い周波数にQSYして、各バンドで交信実績を重ねました。その成果は

素晴しく、これら全てのバンドでDXCC100をCFM、28MHzでWASをCFMしました。

因みに、全て同一のポール(長さ12m)を使っていますので、ANTトップの高さは12m、

つまり、28MHzは給電点が12-5-2.5=4.5mH、24MHzは12-6-3=3mH、21MHzは

12-7-3.5=1.5mH (!) いかに低い高さで実用になっているのがお分かり頂けるでしょうか。

(2)基本的にワイヤー(ビニール線と、調整用のアルミ線が少々)だけなので、¥5000で

お釣りが来ます。

(3)一般にツェップANTはANTカプラー、J型ANTは200~300Ω(4:1や6:1のバラン)を介して

同軸ケーブルに給電する方法が本に載っていますが、このANTではバランは一切不要で、

50Ωの同軸ケーブルで直に給電することに成功しています。

(4)一般にDPなどはエレメントの長さで調整するので、ANTの上げ下げが重労働になります。

しかしこのANTではエレメントは一切弄らず、スタブの部分で調整するので、手元に

近い場所で調整作業が可能になります。しかもスタブからは電波の発射は基本的に無い

ので、調整部分は高さ1mであっても実用になります。

SWRの調整方法は、後述する手順さえ間違わなければ、2ステップで完了します。

ただし、ANTアナライザーは必須です。昔ながらの電波を出しながらSWR計だけで

調整する方法は、このANTにとっては辛いものがあります。

(5)一般にツェップANTやJ型ANTは、使用可能な周波数帯域が狭いのですが、このANTでは

それらの欠点を補って広帯域を実現しています。

(6)主に地上波通信を利用するVHFでは、相手局のANTの偏波面によって、GPとDPでは

信号強度にかなりの差があるので一概には比較ができません。

一方、主に電離層反射を利用するDX局の場合、電離層反射によって偏波面が変化するので

GPでもDPでも同じ条件になります。これらのANTを使っている局との比較では、

私のBJY Specialの方が多少良い成績となっています。(※FT8モードではいつも常連で

QRVしている局が大勢います。これらの局の中から、私の近隣の(千葉や東京の)局で、

ANT設備の情報をあらかじめ頭の中にINPUTしておくと、同じDX局をこれらの局と私が

同時に呼んだ場合に、優劣がわかるようになります)

(7)10MHzだと垂直エレメントが15mにもなり、これをある程度の高さに上げるとなると

実用的ではありません。430MHzの実験は単純にλ/4のスタブがHFと同じ450Ωの

はしごフィーダーで作れるかどうか興味があったので家の中で作ってみましたが、

ちゃんと動作して室内ANTでも実用になりました。ただ144MHzや430MHzは、他に

もっと簡単で高性能なANTが沢山ありますので、このANTはあくまで実験用です。

(8)マルチバンド化は究極のテーマです。エレメントの方は周波数毎のトラップコイルで

何とかなりますが、問題はスタブです。ATUを使えば解決できるかもしれません。

(9-1)はしごフィーダーに使うセパレータをあらかじめ加工しておけば、製作が楽になります。

(9-2)小雨であればあまり変化しませんが、大雨であれば1.5を超えることもあります。

(9-3)金属製のマストやカーボン釣り竿のマストは適していません。

グラスファイバー製のマストであればベストです。

◆動作原理

このアンテナを作る上で基礎にした2種類のANTを、以下に簡単に紹介します。

J型ANTは、アンテナハンドブック等の本に、VHF用のANTとして紹介されています。

ツェップANTは、HF用のANTとして大昔から存在する、End-Fed(端給電)のANTです。

この2つのANTが、実は動作原理が同一であることは、以前の記事(第45話)で紹介しました。

ツェップANTは、エレメントをダブル(2対)にすることで、電流位相が揃ったコリニア

動作になり、利得がUPすることが知られています。

ただ、8の字指向性はシングルに比べるとビームがシャープになり、回転機構にしないと

相手局の方向によっては思ったような利得が得られません。

また、水平系のANTのため、地上高が低いと打ち上げ角が高くなり、DXに適しません。

一方、J型ANTの方は、エレメントが垂直で、なおかつGPに比べて電流腹が高い位置に

あるため(※給電高さを同一とした場合)、地上高が低くてもDX向きのANTになります。

余談になりますが、J型ANTの紹介記事ではたいがい、"構造が簡単な割には良く飛ぶ"

と書いてあるだけで、何故良く飛ぶのか、その理由については言及していませんが、

私のこれまでの実験結果から、「電流腹の位置が高いこと」「エレメントが垂直であること」

が大きな理由だと感じます。

今回ご紹介するANTは、ダブルツェップANTとJ型ANTの"いいとこ取り"をしたANTです。

つまり、エレエメントをダブルにしたことで利得がUPするのと、片方のエレメントを

垂直にしたことで電流腹が高くなり、ビームは8の字ではなくほぼ無指向性になるため、

DX向きの「八方美人」のANTだと言えます。

◆給電方法

給電方法については、ツェップANTではλ/4のスタブとは規定しておらず、昔の本では

たいがいオープンフィーダーを延々と送信機の後ろまで引っ張って来て、ANTカプラで

整合を取るやり方で紹介されています。

※現在主流の「ツェップライク」ANTは給電方法が全く異なりますので、割愛します。

J型ANTでは明確にλ/4のスタブ(末端を短絡したショートスタブ)を規定していて、

その末端近くで同軸ケーブルを直に給電しています。

私もJ型ANTの方式を模倣し、調整には同軸ケーブルの給電位置やスタブの長さを

カット&トライしてSWRを追い込んでいましたが、結構時間がかかりました。

(これについては第46話に詳細な説明があります)

J型ANTを実験している方の方々のwebも拝見しましたが、私と同様に皆さん調整には

苦労されている様子でした。

何回か実験を繰り返しているうちに、"スタブ全体の長さはλ/4ぴったりの長さに

しておいて、短絡位置を調整するショートバーをつけたら良いのではないか?"

と頭の中で閃きました。スタブの長さは、短縮率を考えたら常識的にλ/4より短く

なることが予想されますし、仮に設置高が低いため低い周波数で共振していたと

しても、周波数を上げるためには同軸ケーブルの位置とショートバーの位置を

内側にずらせば良いので、調整範囲は必ずλ/4の長さの範囲内に収まるはずです。

さっそく実践でやってみたところ、これが大成功でした!

スタブの長さを固定化したことにより、スタブのカット&トライ作業から解放され、

(1)同軸ケーブルの給電位置をスライドして中心周波数でSWRのディップ点を探し、

(2)ショートバーの位置をスライドしてSWRの最低点を求める

という2つの手順で短時間に調整が終了するようになりました。

しかも1度調整点をマークしておいて、次回同じANTを再設置した際に、マーク位置に

同軸ケーブルとショートバーを繋げば、無調整で低SWRになることがわかりました。

つまりこのやり方は高い再現性があることが証明されました。

さらに、実験の過程で、エレメントをダブルにした効果により、SWRが更に低くなる

(SWR=1.0)のと、SWR<1.5の範囲の帯域幅が広くなる(シングルに比べほぼ倍になる)

ことを発見しました。

※この考察については、少々理屈っぱくなりますので後の記事で改めて書くことにします。

次回は、このアンテナの製作編です。各バンド毎にデータを用いてご紹介する予定です。

PR

第67話:MFJ-962D 導入 (2)

先日より、同軸ケーブルで給電した7MHzのループアンテナにこのアンテナチューナーを使い始めていますが、なかなか優秀です。

特に、7MHz以外の周波数を無理やり乗せようとした場合、以前のチューナーでは調整がかなりクリチカルだったのが、このチューナーにしてからはすんなりSWRが下がるようになりました。

また、チューニングの仕方で進行波電力がかなり変化することがわかり、以前は単にSWRだけを注視していたのが、より高い効率で低いSWRを得るようにすることが重要だとわかりました。

6月は仕事の都合でほとんどQRVする時間が取れず、VU7、CE0はついに聞くことが出来なかったのですが、VP6Aは6/23にギリギリ間に合いました。

VP6A:デュシー島(20m)、ET3AA:エチオピア(20m)、いずれも7MHzのループANTにMFJ-962Dで無理やり14MHzを乗せてのQSOでした。14MHz用のANTが無かったので間に合わせの運用でしたが、いざという場合にはこれでも役に立ちます。

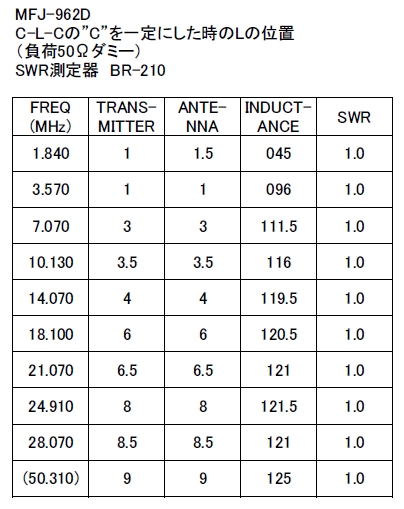

最後に、チューニング時の目安として、自分で作成した早見表を図示しておきます。

取説には2つのVC(TRANSMITTERとANTENNA)の大まかな位置は記載されているのですが、なぜかL(INDUCTANCE)の位置は言及していません。普通の使い方としてはまずINDUCTANCEを大体の所定の位置にセットしてからチューンを開始すると思われますので、この位置を予め知らないと不便です。

※各バンドの周波数はFT8の運用周波数付近としました。

※MFJ-962DのANT切替SWはCOAX1(不平衡出力)のポジションです。

※負荷は50Ωの終端型電力計です。(500MHzまでSWR1.0でフラットな特性の物です)

※SWRの測定はアンテナアナライザーを用いました。

※番外として仕様規格外の50MHzも測ってみました。(参考までに)

特に、7MHz以外の周波数を無理やり乗せようとした場合、以前のチューナーでは調整がかなりクリチカルだったのが、このチューナーにしてからはすんなりSWRが下がるようになりました。

また、チューニングの仕方で進行波電力がかなり変化することがわかり、以前は単にSWRだけを注視していたのが、より高い効率で低いSWRを得るようにすることが重要だとわかりました。

6月は仕事の都合でほとんどQRVする時間が取れず、VU7、CE0はついに聞くことが出来なかったのですが、VP6Aは6/23にギリギリ間に合いました。

VP6A:デュシー島(20m)、ET3AA:エチオピア(20m)、いずれも7MHzのループANTにMFJ-962Dで無理やり14MHzを乗せてのQSOでした。14MHz用のANTが無かったので間に合わせの運用でしたが、いざという場合にはこれでも役に立ちます。

最後に、チューニング時の目安として、自分で作成した早見表を図示しておきます。

取説には2つのVC(TRANSMITTERとANTENNA)の大まかな位置は記載されているのですが、なぜかL(INDUCTANCE)の位置は言及していません。普通の使い方としてはまずINDUCTANCEを大体の所定の位置にセットしてからチューンを開始すると思われますので、この位置を予め知らないと不便です。

※各バンドの周波数はFT8の運用周波数付近としました。

※MFJ-962DのANT切替SWはCOAX1(不平衡出力)のポジションです。

※負荷は50Ωの終端型電力計です。(500MHzまでSWR1.0でフラットな特性の物です)

※SWRの測定はアンテナアナライザーを用いました。

※番外として仕様規格外の50MHzも測ってみました。(参考までに)

第65話:MFJ-962D 導入 (1)

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

昨年秋にHFハイバンドをシングルバンドのワイヤーANTに替えて以来、

ATU(オートアンテナチューナー)を使わなくなって半年経ちました。

この間、手動式のありふれたアンテナチューナー(DAIWA CL-64)を使っていましたが、

古い製品のためWARCバンドのポジションがなく、SWRメーターもなく、

耐電力も200WPEPだったため、使い勝手は決して良くありませんでした。

特に10/18/24MHzに出る時は、前後のバンドに切り替えてみて

VCの調整範囲に入るようにトライする必要がありました。

(バンドスイッチとVCの目盛りが落書きだらけになりました・・・Hi)

そこで、何か適当なものはないか探していたところ、

以前から気になっていた標記の機種の中古品が手頃な価格で

売りに出ていたので、今回この機会に導入することにしました。

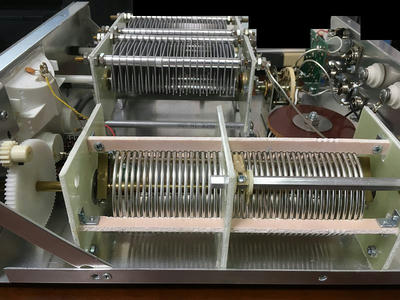

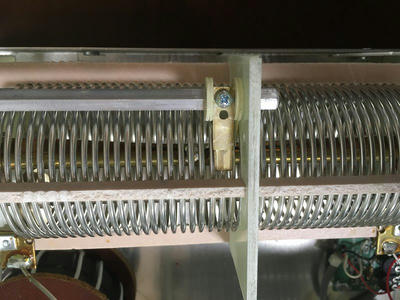

この機種は、バンドスイッチがありません。(コイルにバンド別のタップが出ていない)

その代りに、”ローラーインダクタ”という、従来のタップに相当する接点をローラーに

置き換えることで、コイルのLを連続可変できる機構になっています。

この”ローラーインダクタ”の機構に興味があったので、早速ケースを開けて中を覗いてみました。

ケースを開けてみたところ

右側から見たところ

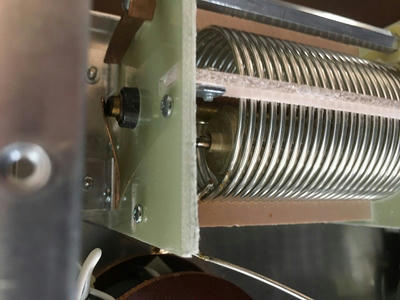

ローラーインダクタ。ローラーがコイル内側から回転します。

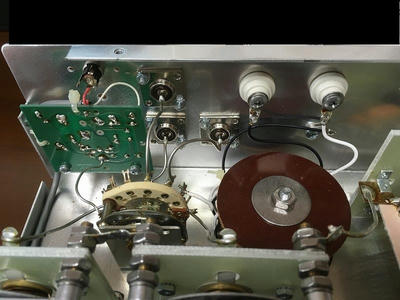

VCもギャップが広くて耐圧がありそう

平行フィーダー用のバランが見えます

第1印象としては、

・ローラーインダクタの機構に感激しました。これはメカがきちんとした設計になっているから出来る技であって、自作はとても無理です。あわよくば真似しようとしても精度がないと接触不良で使い物になりません。

・2つのバリコンは大型で羽根のギャップが広く、ハイパワーでも信頼性がありそうです。

・平行フィーダー専用の外部端子があり、この入力は1:1の大型バランで内部に接続されますので、私のように平行フィーダを多用する局にとっては嬉しい限りです。外部端子もしっかりとした碍子で安心感があります。

・クロスニードルのメーターは一般的なものですが、私にとってはこの手のメーターを使うのは久しぶりなので楽しみです。

一方不満な点としては

・ローラーインダクタの回転軸のギアがしょぼい。バックラッシュも少しあります。もうちょっと剛性のあるものにして欲しいです。

・ローラーインダクタのダイヤルつまみは、大きさは十分ですが、早送りのツバは回すのに苦労します。昔の八重洲のFT-401のようにノブ式にしてほしいです。(因みに上位機種のMFJ-989Dでは最初からノブ式になっている)

・ダイヤルカウンターの目盛をもう少し細かくしてほしい。カウンター目盛り1に対してコイルのローラー位置の変化量が大きいので。

とまぁこんな感じですが、慣れればたぶん使い勝手も良くなるでしょう。今後が楽しみです。

この機種は電気的には、シンプルなC-L-CのT型アンテナチューナーです。

普通に見かけるのはLが固定(タップ切り替え式)でCを可変するタイプですが、

この機種ではLもCも全部可変になっています。

それだけ目的に合った細かなチューニングが可能ということですが、反面、

調整箇所が3か所もあるので、手順を理解しないと何がなんだか分からなくなる

事も想定されます。玄人向きのチューナーと言っても良いでしょう。

また、取説のちょうど半分あたりのページに、次の記述があります。

Note:

The MFJ Air Core™ Roller Inductor is designed with an exclusive Self-Resonance Killer™ that

keeps potentially damaging self-resonances away from your operating frequency. This feature is

switched in and out of the circuit with a built-in switch in the roller. Therefore, as you turn the

roller up and down, you may feel a bump. This is normal and you should not be alarmed.

(Google和訳)

「MFJ Air Core™ ローラー インダクターは、独自の Self-Resonance Killer™ を使用して設計されています。 損傷を与える可能性のある自己共振を動作周波数から遠ざけます。 この機能は ローラーに内蔵されたスイッチで回路の出入りを切り替えます。 したがって、回すと、 ローラーを上下に動かすと、衝撃を感じることがあります。 これは正常なことであり、心配する必要はありません。」

最初読んだだけではこれが何の事なのか意味不明だったのですが、中身を開けてみてすぐに分かりました。

コイルの中間にGNDへのバイパス用ヒンジがあり、ローラーがここを通過すると、ヒンジのカムが上下します。この時に軽い衝撃を感じます。

ローラーが左側(L小)ではヒンジがコイルに接触(SW ON動作)、

ローラーが右側(L大)ではヒンジがコイルから離れる(SW OFF動作)という仕掛けです

今後、実践で使用してみて、色々感じたことなどを記事にしたいと思います。

昨年秋にHFハイバンドをシングルバンドのワイヤーANTに替えて以来、

ATU(オートアンテナチューナー)を使わなくなって半年経ちました。

この間、手動式のありふれたアンテナチューナー(DAIWA CL-64)を使っていましたが、

古い製品のためWARCバンドのポジションがなく、SWRメーターもなく、

耐電力も200WPEPだったため、使い勝手は決して良くありませんでした。

特に10/18/24MHzに出る時は、前後のバンドに切り替えてみて

VCの調整範囲に入るようにトライする必要がありました。

(バンドスイッチとVCの目盛りが落書きだらけになりました・・・Hi)

そこで、何か適当なものはないか探していたところ、

以前から気になっていた標記の機種の中古品が手頃な価格で

売りに出ていたので、今回この機会に導入することにしました。

この機種は、バンドスイッチがありません。(コイルにバンド別のタップが出ていない)

その代りに、”ローラーインダクタ”という、従来のタップに相当する接点をローラーに

置き換えることで、コイルのLを連続可変できる機構になっています。

この”ローラーインダクタ”の機構に興味があったので、早速ケースを開けて中を覗いてみました。

ケースを開けてみたところ

右側から見たところ

ローラーインダクタ。ローラーがコイル内側から回転します。

VCもギャップが広くて耐圧がありそう

平行フィーダー用のバランが見えます

第1印象としては、

・ローラーインダクタの機構に感激しました。これはメカがきちんとした設計になっているから出来る技であって、自作はとても無理です。あわよくば真似しようとしても精度がないと接触不良で使い物になりません。

・2つのバリコンは大型で羽根のギャップが広く、ハイパワーでも信頼性がありそうです。

・平行フィーダー専用の外部端子があり、この入力は1:1の大型バランで内部に接続されますので、私のように平行フィーダを多用する局にとっては嬉しい限りです。外部端子もしっかりとした碍子で安心感があります。

・クロスニードルのメーターは一般的なものですが、私にとってはこの手のメーターを使うのは久しぶりなので楽しみです。

一方不満な点としては

・ローラーインダクタの回転軸のギアがしょぼい。バックラッシュも少しあります。もうちょっと剛性のあるものにして欲しいです。

・ローラーインダクタのダイヤルつまみは、大きさは十分ですが、早送りのツバは回すのに苦労します。昔の八重洲のFT-401のようにノブ式にしてほしいです。(因みに上位機種のMFJ-989Dでは最初からノブ式になっている)

・ダイヤルカウンターの目盛をもう少し細かくしてほしい。カウンター目盛り1に対してコイルのローラー位置の変化量が大きいので。

とまぁこんな感じですが、慣れればたぶん使い勝手も良くなるでしょう。今後が楽しみです。

この機種は電気的には、シンプルなC-L-CのT型アンテナチューナーです。

普通に見かけるのはLが固定(タップ切り替え式)でCを可変するタイプですが、

この機種ではLもCも全部可変になっています。

それだけ目的に合った細かなチューニングが可能ということですが、反面、

調整箇所が3か所もあるので、手順を理解しないと何がなんだか分からなくなる

事も想定されます。玄人向きのチューナーと言っても良いでしょう。

また、取説のちょうど半分あたりのページに、次の記述があります。

Note:

The MFJ Air Core™ Roller Inductor is designed with an exclusive Self-Resonance Killer™ that

keeps potentially damaging self-resonances away from your operating frequency. This feature is

switched in and out of the circuit with a built-in switch in the roller. Therefore, as you turn the

roller up and down, you may feel a bump. This is normal and you should not be alarmed.

(Google和訳)

「MFJ Air Core™ ローラー インダクターは、独自の Self-Resonance Killer™ を使用して設計されています。 損傷を与える可能性のある自己共振を動作周波数から遠ざけます。 この機能は ローラーに内蔵されたスイッチで回路の出入りを切り替えます。 したがって、回すと、 ローラーを上下に動かすと、衝撃を感じることがあります。 これは正常なことであり、心配する必要はありません。」

最初読んだだけではこれが何の事なのか意味不明だったのですが、中身を開けてみてすぐに分かりました。

コイルの中間にGNDへのバイパス用ヒンジがあり、ローラーがここを通過すると、ヒンジのカムが上下します。この時に軽い衝撃を感じます。

ローラーが左側(L小)ではヒンジがコイルに接触(SW ON動作)、

ローラーが右側(L大)ではヒンジがコイルから離れる(SW OFF動作)という仕掛けです

今後、実践で使用してみて、色々感じたことなどを記事にしたいと思います。

第50話:細長デルタループANT(28MHz用)の製作

2022.02.xx(過去の製作記録です)

2月に入って、太陽黒点数が増え、ハイバンドのコンディションが良くなってきました。

28MHzでも連日、南米入感のレポートが上がっています。

しかし、私のアンテナはローバンド用に作ったロングワイヤー1本なので、

28MHzはとても効率が悪く、アジアの近隣諸国でさえもまともにQSOができません。

そこで、またもや即席で、28MHz専用のANTを作ってみました。

今回製作するのは、細長のデルタループです。一般的にデルタループと言うと、

逆三角形のANTをイメージしますが、今回のは”おむすび型”で、なおかつ細長に

なっています。

これには理由があり、

(1)ANTマストにグラスファイバーポールを使用するので、先端に重たい横棒が

つけられない → トップを三角形の頂点にする

(2)同軸ケーブルで直接給電したい → 給電点インピーダンスを50Ωにするため、

正三角形を少し変形して、細長の三角形にする

というものです。

正三角形のデルタループは、特性インピーダンスが約100Ωと言われています。

これを細長にすることによって、50Ωで給電出来るようになるというのは、

細長の四角形の”スカイドア”ANTが50Ωで給電できるのと同じ理屈です。

では早速、製作にとりかかりましょう。

まず、ループ全体の長さを決めます。

中心周波数を、FT8の運用周波数である28.07MHzと決め、1λ=300/f(MHz)の式で、

10.687mが求まります。

実際には、HFのループANTを細いワイヤーで作ると、経験的に全長の短縮率が

1より大きくなる傾向があるので、全長を10.7mと決め、斜辺=4.35m、底辺=2mの

寸法で製作してみます。(A図)

(A図)最初に、この寸法で作り、給電点を2.5mの高さに上げてみたところ、

29MHz付近に合ってしまいました。SWRも2.0と芳しくありません。

そこで、エレメントを全体的に40cm追加して、底辺の長さも増やしたところ、

(B図)の寸法で28.0MHzでSWR=1.3になりました。

ただ、給電点を5mHの高さまで上げたところ、中心周波数が27.7MHzに

下がってしまいました。(SWRは1.3のまま)

が、28.07MHzでもSWR<1.5に収まっているので、これで良しとします。

(クリックで拡大)

(クリックで拡大)

<使用感>

・ループアンテナ特有の、サイド方向の切れがすごい。

以前使った50MHzのスカイドアと同じ感覚。

・飛びも受けもマアマア。送受信のレポートに差がないので、共振型ANTとして

バランス良く働いている。

・ゲインは感じないが、弱い信号もちゃんと拾っている(耳が良い)

JA国内の全エリアが、-10~-15dbで入感する。

伝搬はEスポではなく、GWかSCのよう(フェージングがない)

・周囲の金属物に影響されやすい(設置場所が、家屋に接近していた為)

ANTの向きでSWRが1.5~2.0に変化する。

全体としては、ゲインは少ないもののノイズが静かで耳が良いANTだと感じました。

第一目的の南米局とは数多くQSOできました。

2月に入って、太陽黒点数が増え、ハイバンドのコンディションが良くなってきました。

28MHzでも連日、南米入感のレポートが上がっています。

しかし、私のアンテナはローバンド用に作ったロングワイヤー1本なので、

28MHzはとても効率が悪く、アジアの近隣諸国でさえもまともにQSOができません。

そこで、またもや即席で、28MHz専用のANTを作ってみました。

今回製作するのは、細長のデルタループです。一般的にデルタループと言うと、

逆三角形のANTをイメージしますが、今回のは”おむすび型”で、なおかつ細長に

なっています。

これには理由があり、

(1)ANTマストにグラスファイバーポールを使用するので、先端に重たい横棒が

つけられない → トップを三角形の頂点にする

(2)同軸ケーブルで直接給電したい → 給電点インピーダンスを50Ωにするため、

正三角形を少し変形して、細長の三角形にする

というものです。

正三角形のデルタループは、特性インピーダンスが約100Ωと言われています。

これを細長にすることによって、50Ωで給電出来るようになるというのは、

細長の四角形の”スカイドア”ANTが50Ωで給電できるのと同じ理屈です。

では早速、製作にとりかかりましょう。

まず、ループ全体の長さを決めます。

中心周波数を、FT8の運用周波数である28.07MHzと決め、1λ=300/f(MHz)の式で、

10.687mが求まります。

実際には、HFのループANTを細いワイヤーで作ると、経験的に全長の短縮率が

1より大きくなる傾向があるので、全長を10.7mと決め、斜辺=4.35m、底辺=2mの

寸法で製作してみます。(A図)

(A図)最初に、この寸法で作り、給電点を2.5mの高さに上げてみたところ、

29MHz付近に合ってしまいました。SWRも2.0と芳しくありません。

そこで、エレメントを全体的に40cm追加して、底辺の長さも増やしたところ、

(B図)の寸法で28.0MHzでSWR=1.3になりました。

ただ、給電点を5mHの高さまで上げたところ、中心周波数が27.7MHzに

下がってしまいました。(SWRは1.3のまま)

が、28.07MHzでもSWR<1.5に収まっているので、これで良しとします。

<使用感>

・ループアンテナ特有の、サイド方向の切れがすごい。

以前使った50MHzのスカイドアと同じ感覚。

・飛びも受けもマアマア。送受信のレポートに差がないので、共振型ANTとして

バランス良く働いている。

・ゲインは感じないが、弱い信号もちゃんと拾っている(耳が良い)

JA国内の全エリアが、-10~-15dbで入感する。

伝搬はEスポではなく、GWかSCのよう(フェージングがない)

・周囲の金属物に影響されやすい(設置場所が、家屋に接近していた為)

ANTの向きでSWRが1.5~2.0に変化する。

全体としては、ゲインは少ないもののノイズが静かで耳が良いANTだと感じました。

第一目的の南米局とは数多くQSOできました。

第49話:ウィンドムANTの製作(7/14/28MHz用)-実運用なし

2021.01.xx (過去の製作記事です)

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

1.8MHz, 3.5MHz用のロングワイヤーANTがうまく行ったので、7MHz以上のANTも

欲しくなり、マルチバンドで使える「ウィンドムANT」の製作に挑戦してみました。

ウィンドムANTは、ツェップANT同様、古くからアマチュアに親しまれてきたANTですが、

JAでは市販品がないので、あまり知られていないようです。

原理は下図の通りで、ある基本周波数に同調しているλ/2の長さのワイヤーに、

その2倍、4倍の高調波を乗せると、端から1/3の所でこれらの周波数の電流分布が

丁度重なるポイントがあり、ここで給電すればどの周波数でも同じインピーダンスに

なるというものです。(約200~400Ω)

なお3倍高調波でも共振はしますが、この給電点では数kΩのハイインピーダンスに

なってしまうため、マッチングが取れません。そのため、基本波の偶数倍の周波数に

限られます。

ダイポールの中央給電に対して、オフセット給電とも言われます。

今回は、基本周波数を7MHzとして、7/14/28MHz用のアンテナとして製作します。

全長が約20mで、給電点は端から1/3の所なので、片側が約6.5m、片側が13.5mの

長さになります。

製作はDPを作る要領で、いたって簡単です。ただDPと違って、中心からずれた所に

給電点がありますので、ここにANTポールを設置するとなると、逆V型にした場合は

左右均等になりません。給電点インピーダンスも200~400Ωなので、50Ωの同軸

ケーブルで給電する場合は、1:4とか1:6のバランが必要になります。

私の場合は、知人から譲っていただいたメーカー製の1:4バランを使いました。

最初は上記の寸法通りに作って、逆V型ではなく、ほぼ水平に4.5mHに張って

仮設置しましたが、どのバンドも高い方に合っていたので左右のワイヤーを

継ぎ足しして、6.5mの方の長さ調整でSWRを下げました。

最終的なSWRは、7.05MHz=1.5、14.05MHz=1.1、28.050MHz=2.0でした。

出来上がったのが日没時でしたので、作業は明日にしようと、同軸ケーブルは

つけずに、ウィンドムを上げたままにして、部屋に入りました。

夕食後、3.5MHzをワッチしてみると、、、何だか様子が変です。

いつもはこの時間帯に聞こえてくるはずのWの中西部が全然聞こえてきません。

"今日はコンディションが悪いのかな?"と思い、CQを出してpsk reporterを見たら

何と!Wからのレポート数がゼロです。こんな事はありえません。

あまりに様子がおかしいので、夜11時に暗闇の中、懐中電灯片手にウィンドムを

全撤去しました。

再び部屋に戻って3.5MHzをワッチしてみると、今度はちゃんとWの局が聞こえ、

psk reporterのレポートの数もいつも通りになり、コンディションが悪い訳では

無かった事がわかりました。

ウィンドムANTが、もろにロングワイヤーANTに悪影響を及ぼしていたのです!

今回は、ウィンドムANTの一部がロングワイヤーANTと接近していたため、

ロングワイヤーの放射パターンが乱れて、WやEU方向に飛ばなくなってしまった

と推察されます。

というわけで、今回製作したウィンドムANTは、半日で撤去を余儀なくされ、

QSO実績ゼロという結果に終わりました。これまでのANTで最も短命な記録に

なってしまいました。(涙)

しかし、決してウィンドムが悪いのではありません。いつか移動などでこのANTに

再チャレンジしてみたいと思います。

【教訓】

ワイヤーアンテナの近くに金属物(ワイヤーを含む)を置いてはいけない。

たとえ波長に比べて短いワイヤーであっても必ず何らかの影響を受ける

プロフィール

HN:

hezhi

性別:

男性

自己紹介:

無線と自然と夜空の星をこよなく愛するアナログおやじです。

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2026-0105) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 30/

40m : 38/

30m : 38/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 36/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 50/50

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 214/242

160m : 13/14

80m : 92/109

40m : 145/164

30m : 138/160

20m : 141/168

17m : 138/163

15m : 154/172

12m : 128/151

10m : 144/164

アマチュア無線は学生時代からやっていますが、最近ではUHFの

移動運用に加えてHFのDX(Digital Mode)の面白さにハマっています。

My HF DX status (2021-0101 to 2026-0105) (FT8)

WAC

160m : remain SA, AF

80m-10m : completed (Wkd)

WAZ (cfm/wkd)

mixed : 39/40

160m : 14/

80m : 30/

40m : 38/

30m : 38/

20m : 36/

17m : 38/

15m : 37/

12m : 36/

10m : 37/

WAS (cfm/wkd)

mixed : 50/50

160m : 7/

80m : 36/

40m : 47/48

30m : 46/46

20m : 50/50

17m : 50/50

15m : 50/50

12m : 50/50

10m : 50/50

DXCC (cfm/wkd)

mixed : 214/242

160m : 13/14

80m : 92/109

40m : 145/164

30m : 138/160

20m : 141/168

17m : 138/163

15m : 154/172

12m : 128/151

10m : 144/164

カテゴリー

最新記事

(01/13)

(01/06)

(01/05)

(01/04)

(01/03)